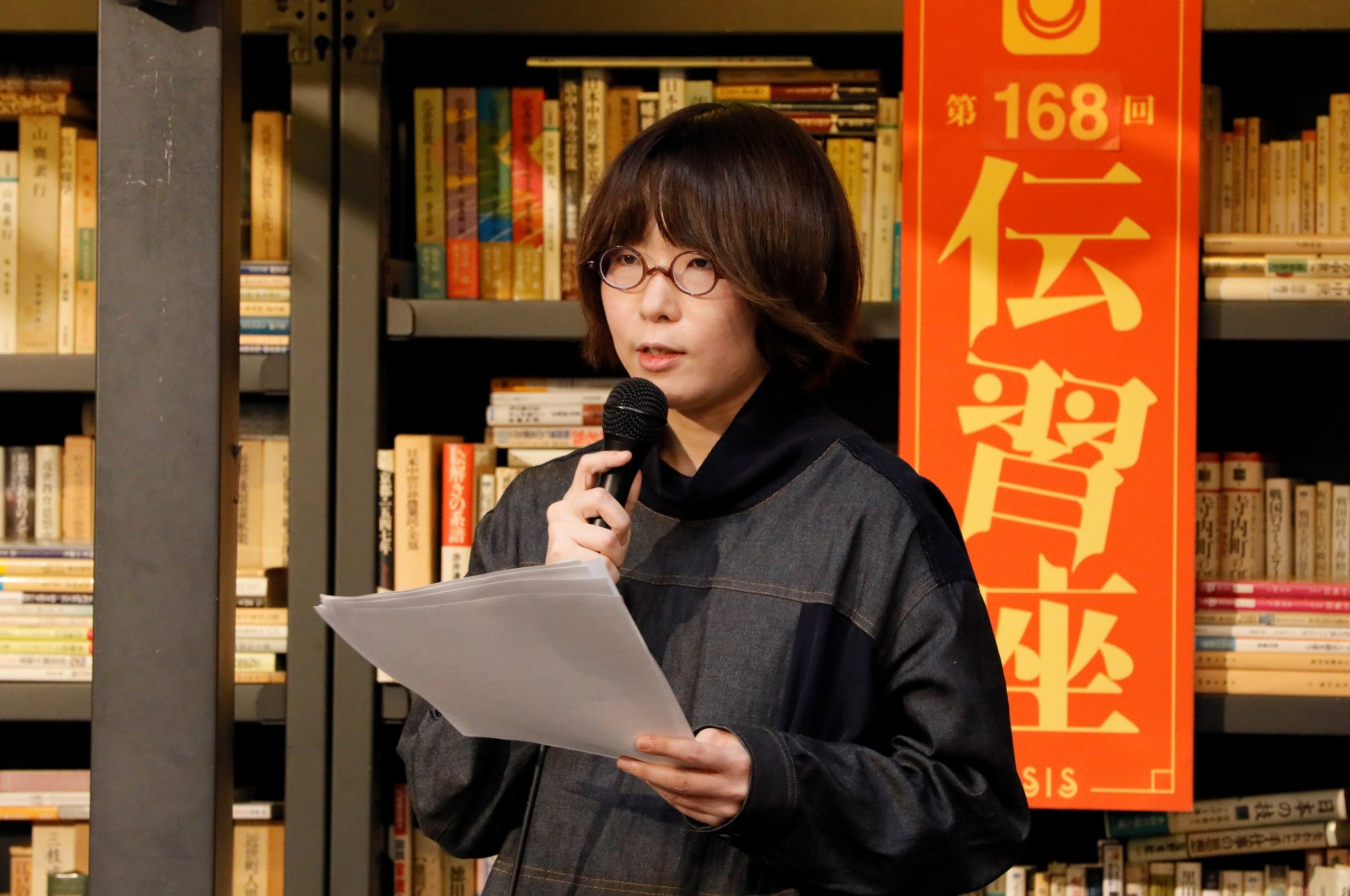

メモリアルな50[守]に新たな記録が刻まれた。師範の加藤めぐみが用法4の解説を担当したことで、伝習座初となるグランドスラムが達成されたのだ。これまで加藤は49[守]で用法1と用法3を、50[守]第1回伝習座で用法2を真摯な眼差しを向ける師範代達に手渡してきた。

用法4は「きめる/つたえる」。用法3までに育てたイメージを 伝えていく。そこには相手や目的、ルール、メディアといった与件がある。では「きめる」とはなにか?加藤は語る。

「決める」とは、編集中であったモノの無限の可能性を中断し、ひとつのカタチを選び取る、決断することです。「仮」にでも自分の編集を中断して世に問うことで、物事は前に進んでいきます。

つたなくても思いを形にしなければ相互編集は生まれない。完璧主義や、伝わらないことに対する過度の恐れは、編集力の成長を阻む。「きめる/つたえる」には方法と共に勇気が必要なのである。加藤はこの「勇気」と九鬼周造の「いき」を対角線で繋いで見せた。

「いき」は「媚態」「意気地」「諦め」の三位一体によって成り立っています。

加藤の「きめる/つたえる」が、鋭くも穏やかに本楼とZoomに広がっていく。

「媚態」は伝えたいわかり合いたいという意志であり、モードを相手のために寄せること。「意気地」はやすやすと相手の虜になってしまうことを自分にゆるさない誇りであり、モードがコードを押しつぶしてしまうことを許さないこと。「諦め」は未練、執着をきっぱり断ち切る心構えであり、伝わらないかもしれないことを受け入れ、放した編集の行く先を世界に託すこと。この3つを兼ね備えた指南がカッコイイのである。

記念すべき50[守]のこの20 教室から、後世に受けつがれる新たな指南モードや教室運営のスタイルが生まれることを願ってやみません。

加藤のグランドスラムと共に、後々まで語られる50[守]となるべく、師範代達は「いき」な指南に向かっていく。

■「見立て」で新たな概念工事を【50守伝習座 学匠メッセージ】

■汁講は編集縁日 仲見世の先に架かる橋とは 50[守]伝習座 NEXTプランニング

■「境い目」を超える勇気【50[守]伝習座】

■「編集を人生する」に向かえ【50守伝習座】

森本康裕

編集的先達:宮本武蔵。エンジンがかかっているのか、いないのかわからない?趣味は部屋の整理で、こだわりは携帯メーカーを同じにすること?いや、見た目で侮るなかれ。瀬戸を超え続け、命がけの実利主義で休みなく編集道を走る。

コミュニケーションとはエディティング・モデルの交換である。イシス編集学校校長の松岡正剛が27年前に執筆し、先日増補版が刊行された『知の編集工学』の中で論じていたことである。コミュニケーションは単なる情報交換やメッセージ […]

自分の一部がロボットになり、強大なものに向かっていくかのような緊張感や高揚感を覚える。ガンダムか攻殻機動隊か。金属質で無骨なものが複数の軸を起点にしながら上下左右に動く。漫画や小説、アニメで見聞きし、イメージしていた世 […]

「異次元イーディ」という教室名の原型は[破]にあった。 番選ボードレールも折り返しを迎えた1月4日。異次元イーディ教室の汁講で師範代の新坂彩子から明かされた。 稽古のやり方やかける時間など、学衆が気に […]

[守]の風物詩である番選ボードレールは餅つきだ。教室に差し出されたお題に対し、学衆と師範代が回答と指南を繰り返すことにより作品が完成する。 もち米を置いたままにしていたら硬くなる。双方のリズミカルなやりとりが肝である […]

1月1日、新年への願いを想い描きながらおせち料理を堪能した方も多いだろう。おせち料理は、それぞれに願いが込められた食材や料理が重箱で1つに揃うことでできあがる。 番選ボードレールの講評もおせち料理のよう […]