3Dプリンターで作った松岡校長。真っ赤なネオンの看板。黒板に書かれた動かない時計。

本楼には、たくさんの興味関心の芽が本の隙間からのぞいている。注意のカーソルがあちらこちらに向かっていき、なぜこんなものが?なぜここにあるの?と連想が広がる。よくわからないものもいくつもある。本楼は2万冊の本はもちろん、意匠やオブジェのすみずみまで知に翻弄される空間なのである。本記事では、本の楼閣にあるいくつかの雑品をピックアップしていく。写真を見ながら由来や意味を考えてみてほしい。

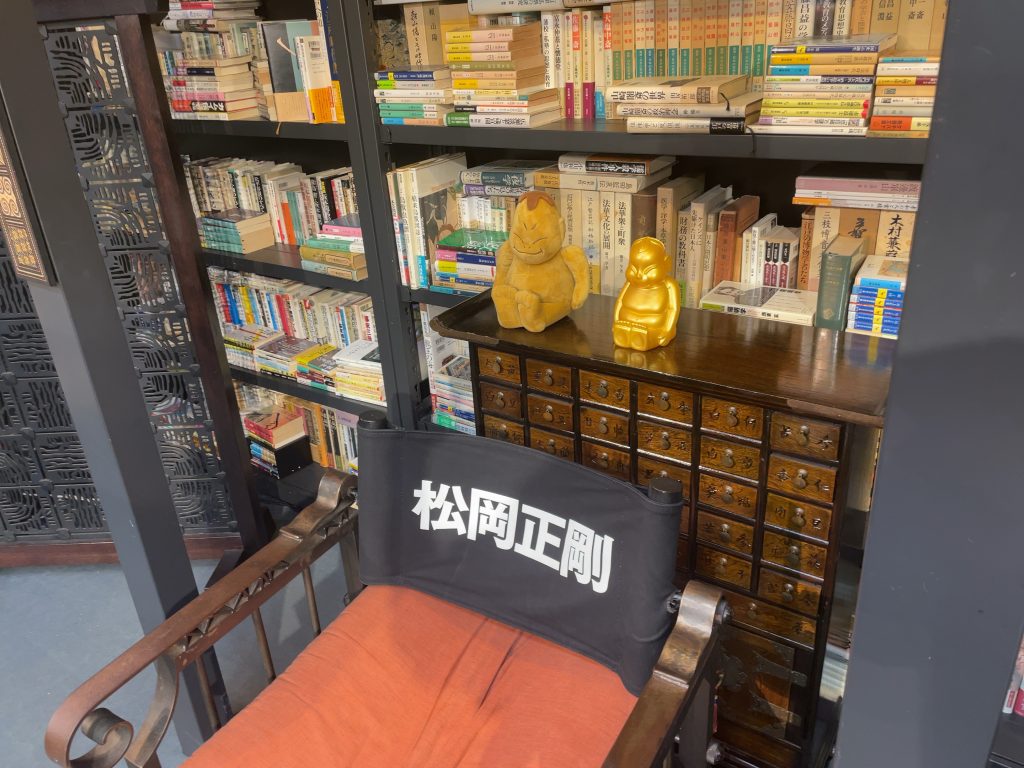

松岡正剛とあしらわれた椅子の後ろにはビリケンさんが2人。前回の伝習座にて松岡校長はこれを持って登壇し「訳のわかんないものが大事」と言った。

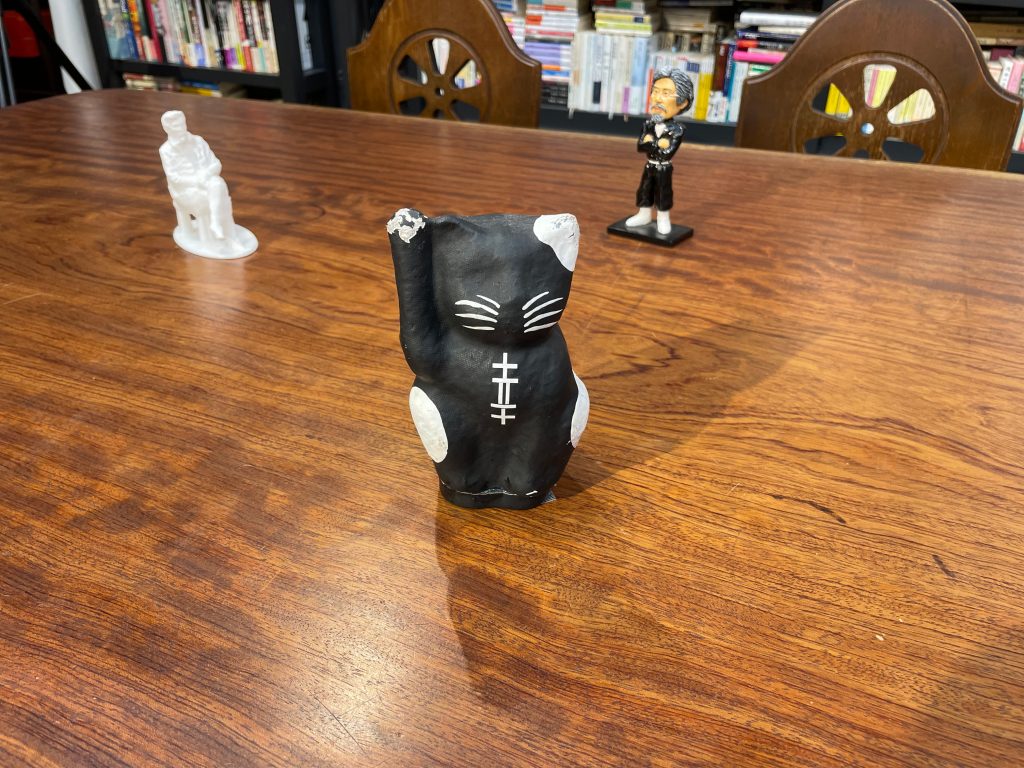

イシス編集学校の運営本部である編集工学研究所は、豪徳寺駅から徒歩10分ほどの場所にある。豪徳寺は曹洞宗の寺院で、大きな赤門をくぐるとたくさんのまねきねこがいる。正式には「招福猫児」というのだが、実はこの猫、本楼にも一匹いる。

猫の背中には「7離 探源院 有志」と書いてある。2022年10月現在に行われている離が15離なので、およそ10年間まねきつづけているということになる。猫の平均寿命は16年ぐらいらしいので、まだまだこれからも本楼での一期一会を見守ってくれるだろう。

続いては松岡校長フィギュア。10センチほどの小さな置物なのだが、つくりがしっかりしているため、持ってみると少し重く感じる。特徴はなんと言っても特攻服の背中に彫られた文字だ。「人生七十暴走古来稀」。松岡校長は、「70すぎたら、暴走族」と宣言していたということでこう書かれている。爺さんになるにしたがって過激になろうという決意の表明である。

本の楼閣は書棚も独特だ。平面に整然と並べられた情報というよりも、立体的な文脈をもった躍動する知識が迫ってくる。最たるものは千夜千冊エディションが配置された構造物である。数寄屋建築士として京都六角屋の棟梁を務める三浦史郎さんの作品だ。三浦さんと松岡校長はかつて「ツッカム正剛」にて建築と本棚について対談した。

本楼の小物たちは動く。トイストーリーではないが、いろんな人がオブジェを行き来させている。動きたがっている知につい行動を預けてしまうのだろう。本楼に訪れた際は、鳥の目、虫の目で多くのドキッやギクッに出会っていただくことをオススメする。そこには全体を凌駕するような、超断片ともいうべき部分が姿を垣間見せている。

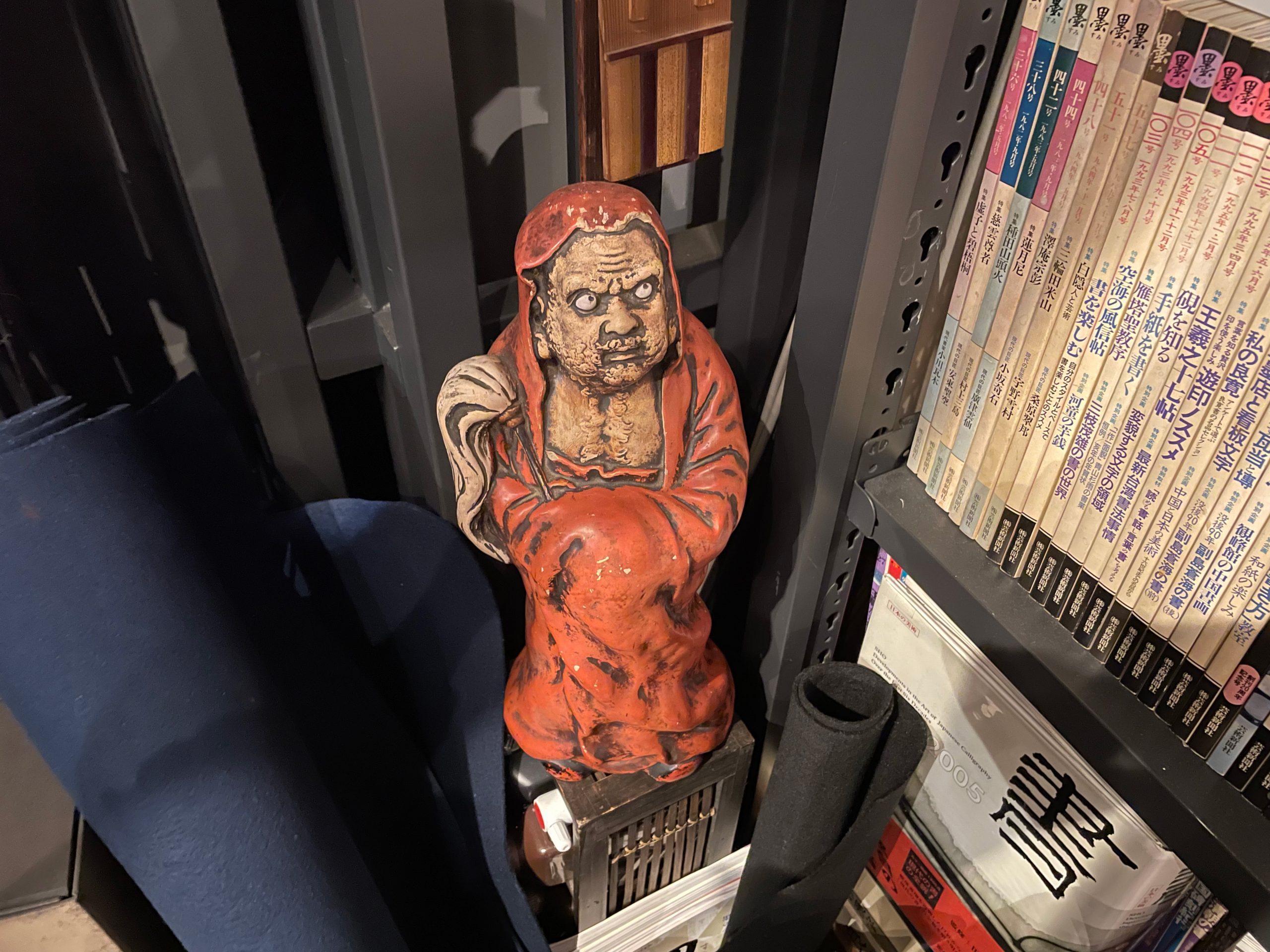

一階の男子トイレでは用を足しながら、鑑真と対話できるしつらえになっている。この感覚、他では決して味わえない。

山内貴暉

編集的先達:佐藤信夫。2000年生まれ、立教大学在学中のヤドカリ軍団の末っ子。破では『フラジャイル』を知文し、物語ではアリストテレス大賞を受賞。校長・松岡正剛に憧れるあまり、最近は慣れない喫煙を始めた。感門団、輪読小僧でも活躍中。次代のイシスを背負って立つべく、編集道をまっしぐらに歩み続ける。

第五輪は、朱子学だ。三浦梅園の人間論は朱子学の四書を編集エンジン、五経を編集データとして、日常生活での実践を重視した新たな朱子学を提唱した。梅園による朱子学の再編集である。 朱熹(1130年-1200年)は […]

近代天文学の基盤となるケプラー第三法則を独自で発見し、幕府の暦にはない日食を予測し的中した天文学者、麻田剛立。彼のコスモロジーは西洋にならいながらも全く異色のもの編み出した。そこにあった方法とは一体何であったのか。 &n […]

快晴の日曜日、街並みはクリスマスで賑わうなか、本楼で今年最後のイベントが行われた。『三浦梅園を読む』第三輪である。イエス生誕の祝祭に梅園を学ぶことができるのは輪読座だけだろう。輪読師であるバジラ高橋も力のこもった口調とな […]

「人間は、マインドコントロールを流布することで共同体を作り、浸透させることで文化を創り、徹底させることで文明を発展させる。」 輪読師であるバジラ高橋は「マインドコントロール」を「教育」とも言い換えながら語気を強めた。 & […]

2022年10月30日、輪読座「三浦梅園を読む」第1回目が開催された。 前回までフォーカスしていた湯川秀樹をして天才と言わしめた人、三浦梅園。 三浦梅園を取り扱うのは2回目。かつては『価原』を読んだが、今期は『玄語』を熟 […]