結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

これはもういつのことだったのか全然覚えていないのですが、少なくとも四半世紀以上前の話です。あるときテレビを見ていたら漫才をやっていた。今どき、若い人が漫才をやるなんて珍しいなと思いながらぼんやり眺めてたら、これがもう信じられないぐらい面白いのです。今まで見たこともない種類のギャグの連打と、絶妙な応酬に、心底驚いてしまいました。こいつら、いったい何者?

それがあの、ダウンタウンの初期ネタ「クイズ何でしょう?」を見たときの感想でした。

ダウンタウンの初期の映像は、たぶんネットを探せば今でも簡単に見ることができるでしょう。今の若い人たちが、なんの予備知識もなく、それらの映像を見てみたら、たぶんヌルい漫才にしか見えないはずです。これがあの、芸人達が揃いも揃って神様のようにリスペクトする松本人志の笑い?そんなに大したことないんじゃないの?と思うんじゃないでしょうか。

笑いは基本的にナマ物です。落語のように息の長い笑いもないことはないですが、リアルタイムで受容した者にしかわからない笑いというものがあります。革新的な笑いであればあるほど、鮮度が落ちるのも早いのですね。後続の者たちが、どんどん模倣してブラッシュアップしていくので、当初のインパクトは、だんだん体感できにくくなっていきます。

ギャグマンガにも同じことが言えます。

ストーリーマンガも、どんどん古くなってはいくのですが、読み手側が意識を補正すれば、読めないことはありません。しかし、古いギャグマンガは往々にして”単純に退屈”です。

今の人が赤塚不二夫のマンガを読んで、「つまらなくはないけど、そんなに凄いかなあ」と思ってしまうのは、ある面で仕方のないことかもしれません。

しかし、私はここであらためて強調したいのですが、ギャグマンガの歴史において、真に革新者として指を屈すべき人物は、やはり赤塚不二夫をおいてありません。「ギャグマンガの王様」という称号は、伊達についているわけではないのです。

むろん、そう書いている私自身、リアルタイムで体験しているわけではないので、エラソーなことは言えないのですが、赤塚の、最初の大ヒット作となった「おそ松くん」(1962~69)が、いかに衝撃的なものであったかは、同時代の読者の多くが証言するところです。

今回は、その「おそ松くん」から模写することにしてみましょう。

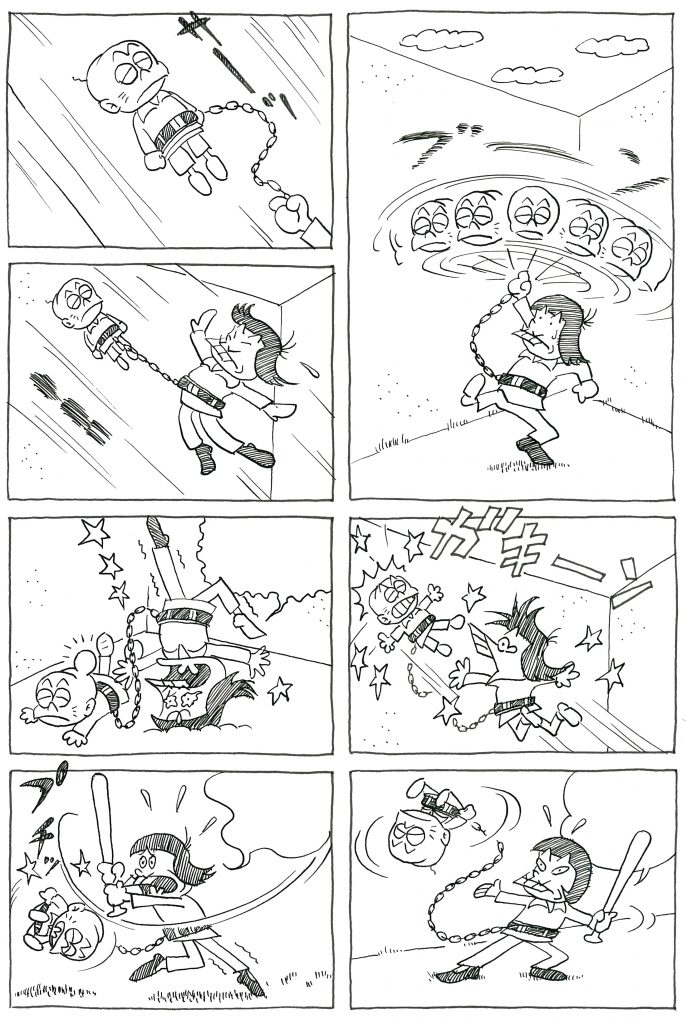

赤塚不二夫「おそ松くん」模写

(出典:赤塚不二夫『おそ松くんベスト・セレクション』筑摩書房)

意外と描くの大変でした。一ページあたりの密度が思っていたより高いですね。

コマ数や、コマあたりの人物の数が多く、とにかく全体的にぎっしり詰まっている感じです。赤塚不二夫って、なんとなくスカスカっていうイメージがあったんですが、少なくとも「おそ松くん」あたりはギチギチですね。特に六つ子が出てくると、やたら【人口密度】が高くなるのは避けられません。そして、ほとんどが【ロングショット】で、どの人物も頭の先からつま先まできっちり描き込まれています。

【背景】はかなり簡略化されていますが、ポイントポイントできっちり描き込まれているのには感心します。今回はできるだけラクそうなページはないかと探した結果がこのページでした。チビ太&イヤミのゴールデンコンビによる脱獄ものです。赤塚不二夫の映画好きの一端がうかがえる一篇ですね。

赤塚マンガは、とにかくサブキャラクターが魅力的で、しばしば主役を食ってしまうのですが、「おそ松くん」でいえば、チビ太とイヤミが異彩を放っています。

とりわけ、おフランス帰り(自称)のイヤミのやる「シェー」というポーズは、当時大流行しました。あの頃の写真を見ると、子どもたちがみんなシェーのポーズを取っているんですよね。子どもたちばかりか、来日したジョン・レノン、長嶋茂雄、「怪獣大戦争」のゴジラ、はては御幼少のみぎりの浩宮徳仁親王(現天皇陛下)までがシェーのポーズをお取りあそばされています。それぐらい、あのギャグはインパクトがあったのですね。今から見ると何がそんなに…と思われるかもしれませんが。

■「ギャグ」マンガのはじまり

赤塚マンガが革新的だったのは、マンガに「ギャグ」を持ち込んだことです。

いまでこそ、笑いを主題としたマンガを総称して「ギャグマンガ」と言いますが、赤塚以前は、「ユーモアマンガ」「おもしろマンガ」「こっけいマンガ」などと呼ばれていました<1>。

「ギャグ」とは本来、演劇などで、本筋の間に差し挟まれる場当り的なしぐさやセリフのことを意味します。赤塚マンガにはこれがあったのです。

赤塚以前のユーモアマンガは、落語的なくすぐり、地口やダジャレ、日常の中での珍騒動や失敗譚などを描いたものでした。すべては理に落ちたものだったのです。そこへ赤塚は、全体の文脈から切り離された部分の拡大、不条理性、様式性からの逸脱、日常性の無視などを特徴とする、断片的で、爆発的な笑いを導入していきました。

編集的に言えば「文脈依存」から「文脈自由」への大転換を行ったのが赤塚不二夫でした。いわば、赤塚不二夫が成し遂げたのは、笑いのルールや文法の根幹を書き換えるほどの大革命だったのです。

まさに、イヤミのやる「シェー」は、文脈を離れて、それだけで独立して面白かったのですね。

■ふりきった実験ギャグ

(赤塚不二夫『赤塚不二夫実験マンガ集』Pヴァイン)

全共闘世代のヒーローといえば、なんといっても白土三平ですが、彼らが、白土と同じぐらいの熱量を持って愛読していたのが赤塚不二夫でした。赤塚マンガの繰り出す破壊的なギャグの数々は、真に革命的なものとして、学生達に断固支持されていたのです。当時の立て看板にはニャロメやイヤミなどの赤塚キャラが好んで使われ、東大全共闘の中には、ノンセクトラジカル・ニャロメ派なるものまで存在していたと言われています。

60年代末という時代層のもと、赤塚マンガは、若者たちの支持するロック、ニューシネマ、アングラ演劇などと同質のカウンターカルチャーだったんですね。

とくに1967年から「少年マガジン」誌上で連載が始まった「天才バカボン」はアニメ化の影響もあり大ヒット。途中、「サンデー」との移籍騒動などもありましたが、順調にファンを増やしていきました。

とりわけ「バカボン」の後期は、実験ギャグの針が振り切っていて、今でも語り草になるメチャクチャな作品が数多くあります。

冒頭2ページ見開きで「バカボン!」と叫ぶパパのアップに「なあに、パパ?」と言うバカボンの2ページ見開きアップが続く「等身大マンガ」をはじめとして、劇画風バカボン、左手で描いたマンガ、足で描いたマンガ、コマ割りシャッフルマンガ、「読みやすいマンガ」と称して何ページも空白のコマが続くマンガ、フキダシの中に絵を描き、フキダシの外に字を書いた逆転マンガ、作者がめんどくさがって、ところどころネームだけのマンガ、夏痩せのため、キャラの身体が線になってしまうマンガ等々、メタフィクショナルな実験マンガを次々と連打するようになります。

もはや向かうところ敵なしといった勢いで、徹底的にやりきるところまでやりきったのです。

さて、次回は赤塚不二夫が、いかにして、このような特異な作家になっていったのかを見ていきたいと思います。

◆◇◆赤塚不二夫のhoriスコア◆◇◆

【人口密度】64hori

六つ子の顔はコピーを使っていたとよく言われていますが、本当だったんでしょうか。当時はコピーは今ほど簡単ではなかったとは思いますが。

【ロングショット】69hori

常に人物の全身をきちんと描くタイプのマンガって、もうほとんど見なくなりました。吾妻ひでお先生が最後までそうでしたね。

【背景】48hori

バカボン後期になると、だいぶスカスカになってきます。背景の建物を一本のラインで済ますことも多かった。このラクな描き方は、子どもの頃、よくマネしたなあ。

<1>「ギャグマンガ」という呼称が、いつ頃、どのように使われ出したかについては、近年のマンガ史研究の進展によって、細かいことまで、わかってきているようです。詳しいことは斎藤信彦『マンガの遺伝子』(講談社現代新書)第三章をご覧ください。

LEGEND19赤塚不二夫①

アイキャッチ画像:赤塚不二夫『おそ松くん全集』④曙出版

堀江純一

編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。

山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]

文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]

桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一

今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]

【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!

突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]

今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。