ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

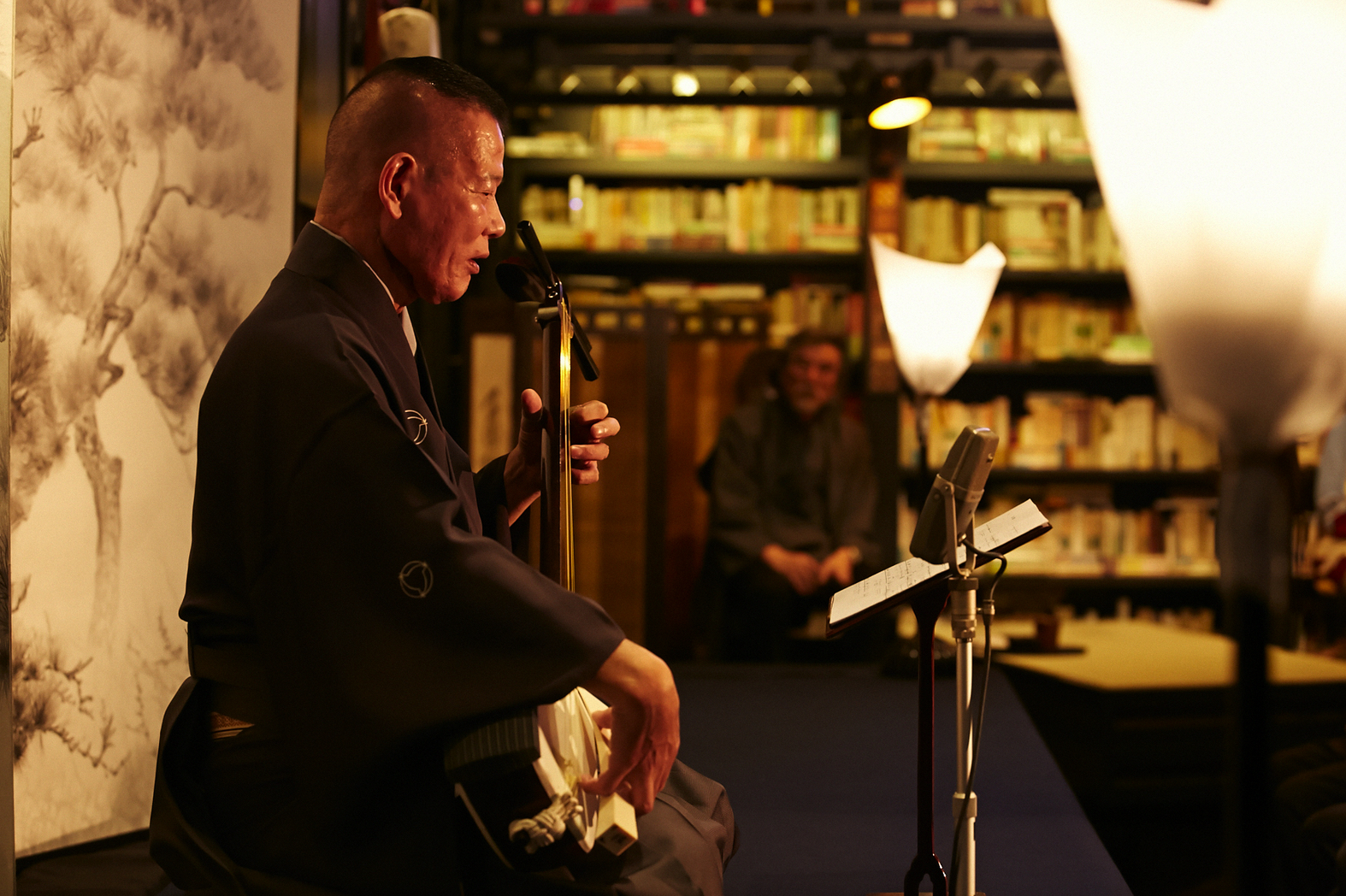

まるで大工の親方のような風貌だが、奏でる三味の音は繊細だ。その裏声は艶やかで官能的だ。

松岡校長に“日本の宝”と云わしめた本條秀太郎の端唄を聞きに豊田能楽堂に行く。すでに本楼での「イシスフェスタ」や校長企画の「三味三昧」などでお馴染みの音楽エディストだ。

本條秀太郎のエディストぶりは、三味線の技と唄だけではない。島唄から労働歌、子守唄まで、日本中にうずくまっている民謡などをモーラ採集し、それを現代にアレンジし再生させるという「俚奏楽」プロジェクトが素晴らしいのだ。

「俚奏楽」とは日本音楽の新しい流れとして1971年に本條秀太郎が創作した学派だ。「俚」という一字を「田」・「土」・「人」と分けて読み、三味線音楽を日本民族音楽に再編集した。編集思考素でいうと、三位一体(三味一体?)にしたといえる。

この日も最後に演奏された曲は、俚奏楽「露のいのち」だった。柳川流の地唄でしか使われなくなった細竿の三味線を、透けるほどの薄い撥で、爪弾いていた。2019年11月4日(月祝)には、ナゴヤ面影座のスペシャルゲストとして登場し、熱田白鳥庭園で三味一座建立する。

小島

編集的先達:葛飾北斎。名古屋の旦那衆をつなげる面影座主宰。クセのある中部メンバーを束ねる曼名伽組二代目組長。本業は豆に定評のあるヴァンキコーヒーロースター代表。セイゴオ版画も手がける多才な情熱家。

【Playlist】 独然アート ぼくはエディストを好きに見てきた 小島伸吾選

「筆墨ノ場ノ逸民」であるテッサイと同じ誕生日の 「本楼ノ場ノ逸民」であるセイゴオに捧げる。 私然―半然、公然―混然、見然―読然、偶然にして愕然。 エディストはずっと前から独然アートだったのである。 &nbs […]

名古屋には、独特なノーマルを自負する文化があります。 ときに、それはフツーとか中途半端とか、魅力のない都市no.1とか揶揄されたりしますが、じつはこれは「やつし」の編集術だったのです。 「やつし」とは「やん […]

「三絃の面影~熱田白鳥で端唄をあそぶ~」 “記憶と想起”の面影座

昼下がりの池泉回遊式庭園。青天を映した池に水鳥が降り立った。 水面(みなも)に波紋が広がると三味線の音がチンーとかさなった。 ナゴヤ面影座第五講「三絃の面影~熱田白鳥で端唄をあそぶ~」は、11月4日( […]

【特集】ETS群島リレー11@名古屋 アーティストよりも過激なタナリスト

エリック・サティのジムノペティが静かに流れる店内に続々と人が訪れる。8月12日、猛暑のお盆最中に総勢24名が集まり、席はすぐに埋まった。 エディットツアースペシャル名古屋会場はちくさ正文館書店二階の旧モ […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。