『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

■感門之盟の由来とは?

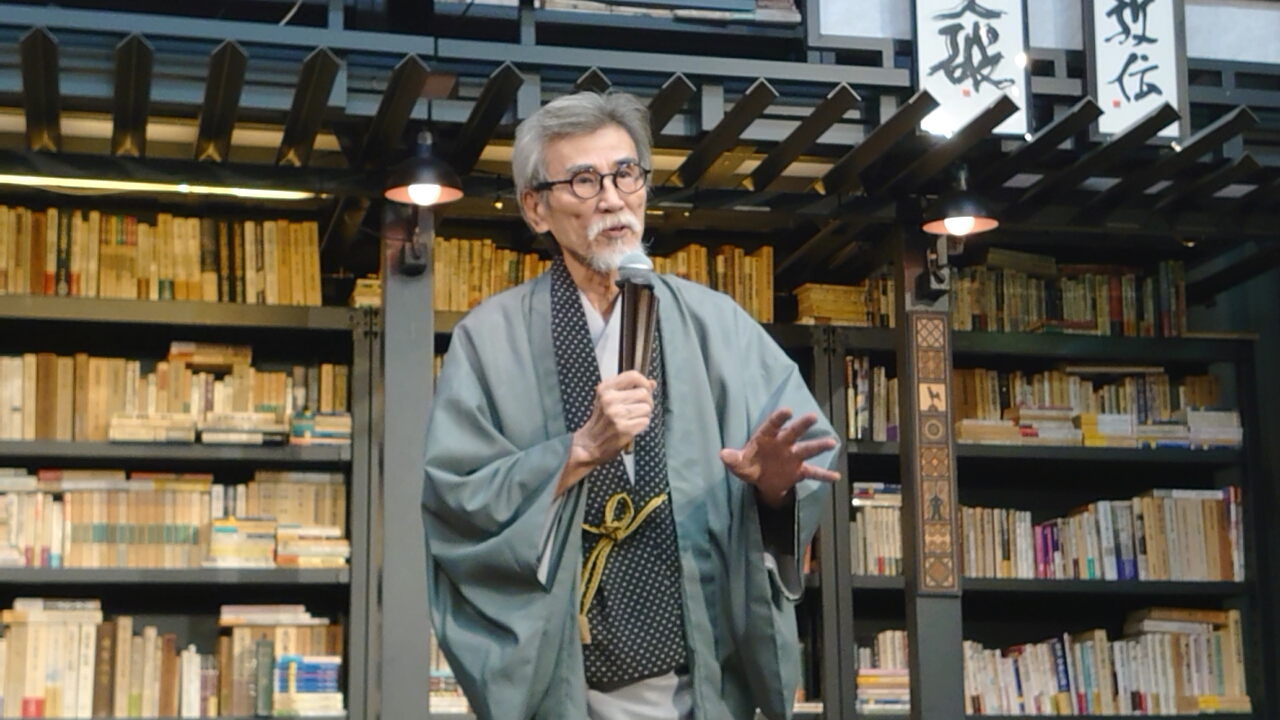

イシス館の階段をゆっくり下りてくる松岡校長を、井寸房が迎える。青白橡色の羽織を纏った校長は、今日開かれる感門之盟の由来について語りだした。4世紀半ばの魏晋南北朝の中国は、六朝とも呼ばれるダイバーシティに富んだ時代で、変わり続ける王朝に庶民も貴族もうんざりしていた。そうしたなか、有能な文人たちが、爛れた中央の治世へ勝手に好きなことを言おうと集まった。これが清談と言われる談話で、のちに竹林の七賢と言われる人々も登場した。その中心にいた書聖の王羲之は、国の仕事をすべて断り、会稽の蘭亭というトポスで流觴曲水の宴を催す。42人の同志が集まって開いたこの蘭亭の会盟に肖ったのが、イシスの感門之盟だ。王羲之には子どもや孫が数多くいた。校長にとって、感門之盟に集う人たちが我が子のような存在だという。

■王羲之の感門之盟を擬いて

王羲之が考えた蘭亭の会は、それはすばらしいものだった。27篇の詩をつくり、書体も詩文のスタイルも変え、それぞれに題がつけられた。イシス編集学校でも、いくつもの教室があって、お題があり、そこにタイトルをつけている。そして感門表でお互いを称え合うなかに校長も加わり、感謝や労いの気持ちを直筆の色紙に込め、先達文庫に託しているのだという。そうやって生まれたのが、この学校なのだ。

■イシス編集学校でのお題とは?

79感門のタイトルをよく見ると、ダイバーシティの綴りが違っている。ダイバーシティのdiは複合的という意味で、verseは世界を表わす。このdiversityに「お題」を掛けているのが、今回のタイトルになっている。イシスでデザインを担当する穂積晴明が編み出した別様のダイバーシティを、校長は丁寧に紹介した。

お題は、問題、課題、議題、例題などいろいろあるが、例えば幾何学やリベラルアーツではお題を出して応じる。そのためにプログラムやカリキュラムが練られている。

お題はtitle、issue、subjectなどと言い換えられるが、アカデミーでは、お題とその答えがQ&Aのように一対一対応になっている。しかし校長は西洋と東洋の知的な活動を見ていて、必ずしもそれだけが大事なのではないと考えた。QとAの間にはコミュニケーションが起こっているはずで、逸れていくものもある。もっと面白いものも生まれている。いわばAがQを食べるということもあると、ずっと感じていたのだという。問感応答返のプロセスではたくさんのエディティング(E)が起こっているのだ。ここからQ&Eが誕生した。Q→Eとすれば、EがたくさんのQをまたつくり得る。そうやって編集学校のお題をつくったのだという。

■ダイバーシティの本来とは?

ダイバーシティというのは、最近では、差別せずに変化や差異を活かそうという意味で使われている。だが本来、多様性とは、あることを知覚したときに頭の中に浮かんだり、身体で感じたりする束ね難い広がりを言うのだと、校長は語る。例えば蝶が一匹飛んでいると、その飛び方に対してハッと思い、私たちは頭の中にあるものに的確には反応できない。そういうものがずっと残っていく。これが編集的ダイバーシティ、エディティング・キャパシティというものだという。

今日と明日のイシスのダイバーシティを巡って、大いに言祝いでほしいと、校長は「我が子」たちに向かってほほ笑んだ。今日の感門の盟からも、いくつもの新しいQ&Eが生まれ、蝶のように羽ばたいていくのだろう。

丸洋子

編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。

八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]

陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]

公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]

千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]

木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。