発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

図象という方法

情報編集において「in」と「out」がセットであるように、輪読座もインプットとアウトプットでワンセットとなっている。

バジラ高橋による図象解説と輪読でインプットを徹底しつつ、最終的に座衆はオリジナルの図象をつくりあげる。ターゲットは単なる情報の要約ではない。21世紀の現在にどのように転用するか、まで向かう。

今春の輪読座のテーマは柳田国男。2021年5月30日の第二輪の冒頭、前回の内容について座衆から図象発表がおこなわれた。

国を背負う蝸牛になれるか

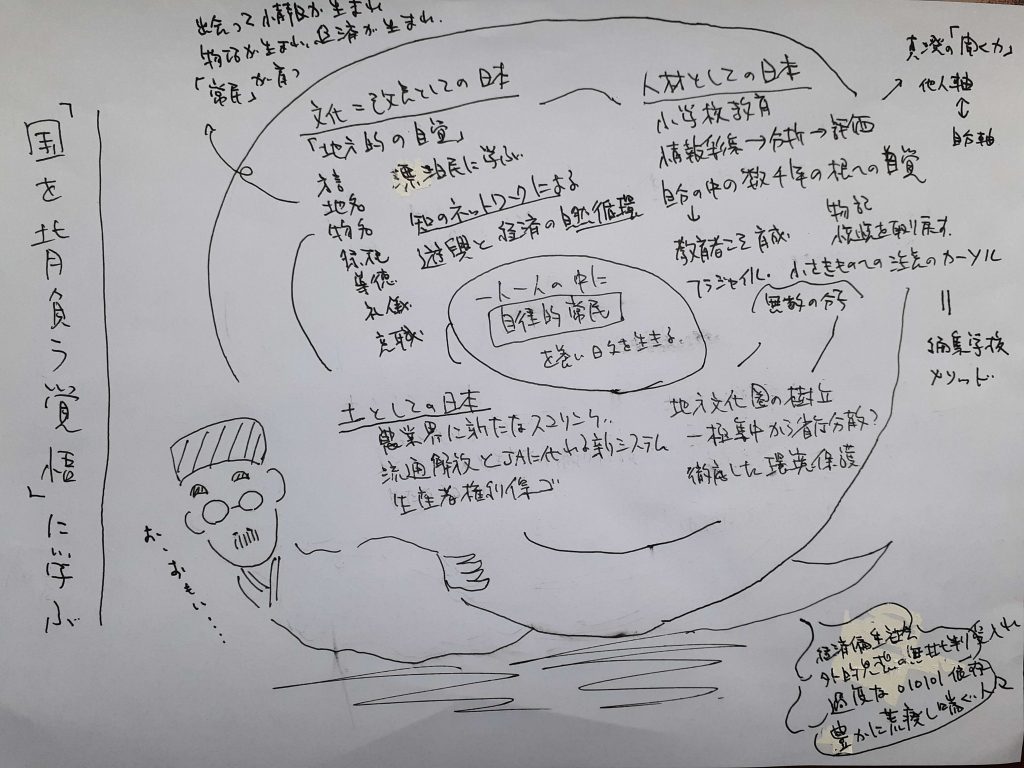

柳田にはあるが今失われているのは「国を背負う覚悟」。これを大胆に図象化したのが、「イシスのイシツ」シリーズで活躍の羽根田月香座衆である。

柳田を蝸牛に見立て、自律的常民を養うために欠かせない要素を「土→教育→文化」の三間連結で象った。

一つだけでも背負うのは生半可ではないが、21世紀の経済偏重社会や過度なデジタル依存から脱するには、全部を引き受けていく必要があるとういうことか。

知文・クロニクルから、自律のプランニング編集へ

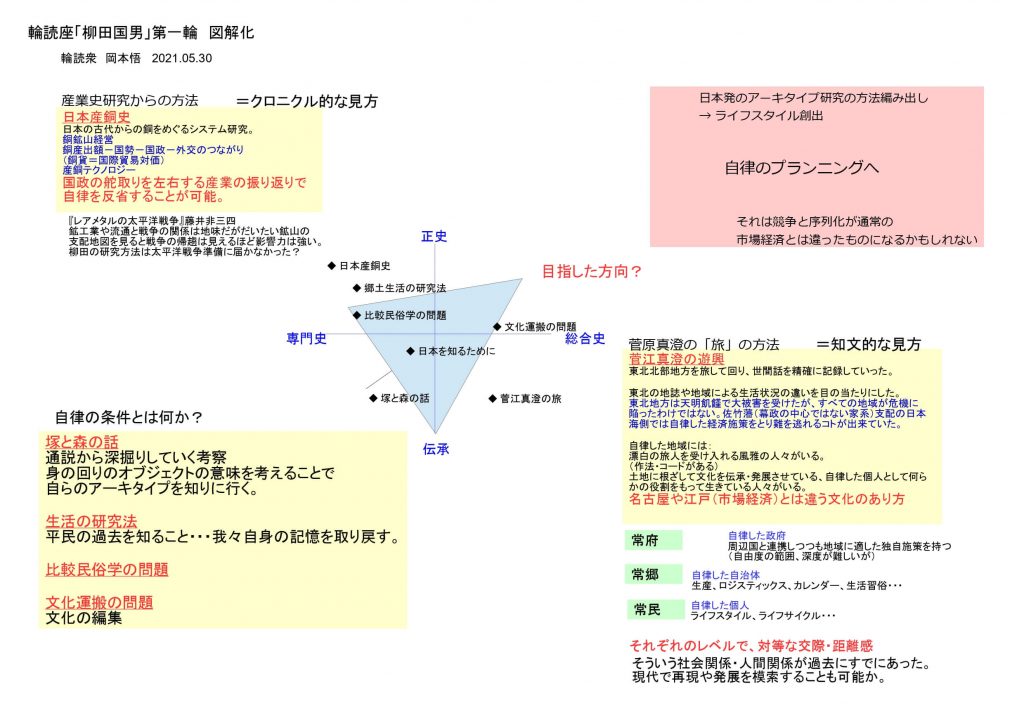

「テキストをプリントアウトしたものを床に並べて、位置関係がどうなるかを試した」という岡本悟座衆は、柳田の編集術に注目し、「菅江真澄の遊興」×「日本産銅史」=「自律のプランニングへ」という一種合成で転用の可能性をあらわした。

菅江真澄の旅の記録には、土地に根差して文化を伝承・発展させる常民が描かれている。その表象は知文の方法に満ちていた。

一方、日本の古代からの銅をめぐるシステム研究の書である「日本産銅史」は、クロニクル的な見方が特徴である。

こうした柳田の方法を取り出すうちに「自律のプランニング」が立ち上がった。このコンセプトが「競争や序列化が通常の市場経済」に代わるものになるのではないか。岡本座衆の解釈と仮説が図象によって形となった。

全体像としての柳田、伏せられた柳田に迫るために

「柳田論は山ほどあるが、なぜ面白くないのか。一つは「〇〇における柳田」などとつまみ食いばかりで全体像が見えていないから。もう一つは、歴史的に伏せられた柳田国男がいるから。」とバジラ高橋はいう。

柳田の方法に迫るためには、各論的につまむのでは不十分だ。座衆の図象でもあらわれているように、文化や教育といった大きな分野から地方の一村落の伝承まで、注意のカーソルをダイナミックに動かしつつ、あらゆる編集術を惜しみなく重ねていく覚悟が必要になる。

第二輪では、「農村の疲弊と日本語の問題」と題し、明治維新後の近代化に対する柳田の方法と実践に向かう。柳田国男を読むとは、柳田の背負った日本という貝殻の重みを引き受けること同義なのかもしれない。

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

第87回感門之盟「感話集」(2025年3月29日)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 【87感門】感話集 物語づくしのスペシャルな1日に(司会・鈴木花絵メッセージ) 文:今井早智 […]

「講座の中で最高に面白い」吉村林頭が語る「物語の力」とは【87感門】

イシス編集学校の校長・松岡正剛が、編集工学において、「方法日本」と並んで大切にしていた方法。その一つが「物語」であり、この物語の方法を存分に浴びることができる場が、イシス編集学校の[遊]物語講座である。 「 […]

色は匂へど 散りぬるを 〜Open Perspective〜 「い」 色は何色? わけてあつめて 虹となる [用法1]わける/あつめる 2025年3月15日、桃や梅が春の到来を告 […]

第85回感門之盟(2025年3月9日@京都モダンテラス)が終了した。これまでに公開された関連記事の総覧をお送りする。 春の京にて、師範代へ贈られた「ふみぐら」ーー【53破】先達文庫授与【85感門】 文:安田 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。