『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

温泉と呼ばれる唯一の講座 風韻講座。しかし、稽古は決して楽ではない。見立ての由来は俳句、短歌、都都逸など日本の定型詩を詠んでいくことで温泉に浸かっているかのように何かが解きほぐれていく感覚からきているのかもしれない。

◇◇◇◇

七月四日に行われた十八座夕星座のオンライン仄明書屋の風景を10ショットでお届けします。まずはしつらい篇です。

芭蕉も子規も詠んだ紫陽花(本楼植物図鑑い)

紫陽花は初夏の季語。「あじさいの庭まで泣きにいきました」と詠んだのは小6の少女(362夜)

笹の葉に香を焚く(本楼植物図鑑ろ)

2007年冬に開講した風韻講座。第一座の座名は「小笹座」(正式名称:ささゆきは小笹の雪のほのあかり座)であった。座名は小池純代宗匠が名付ける。

夕暮れに伸びる影の葉(本楼植物図鑑は)

照度を落とすと本楼には夕暮れが訪れる。離れ難き懐かしさは夕方の下校時のよう。

梅園雅族苔桃の酒

入手困難な小池宗匠の著書。その一端を味わいたい方は昨年刊行された『北村薫のうた合わせ百人一首』(新潮文庫)を手に取ってみてください。

京都の老舗のちまきが並ぶ

500年の歴史をもつ京都の老舗川端道喜のちまき。連句を詠むためのEdit Cafeラウンジ「ちまき星」に肖って。

金平糖の天の川

「ちまき星」の星は金平糖が担当する。画面越しの連衆も「おやつは金平糖」。

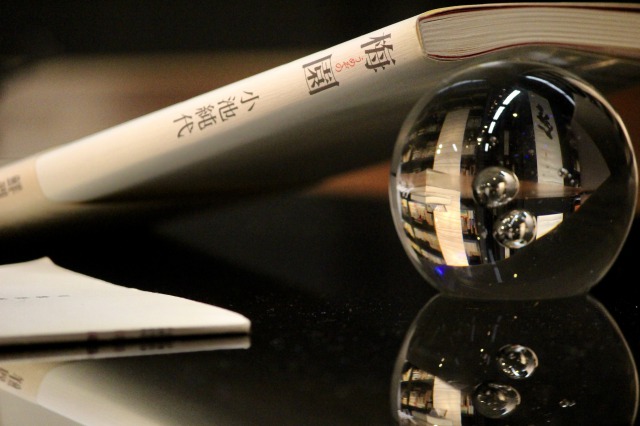

全宇宙誌が羽根を広げて

昨年の風韻講座期間中には『ことば漬』と『万葉集の詩性 令和時代の心を読む』(角川新書)が刊行され稽古の追い風となった。夕星座には『宇宙と素粒子』が寄り添う。1979年に出版された『全宇宙誌』とともに。

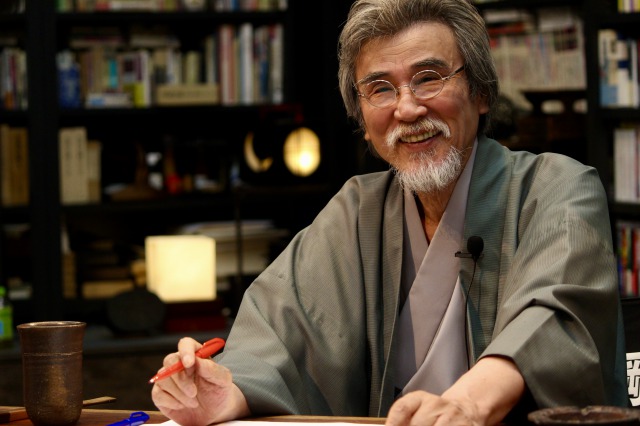

淡い着物に遊を背にして

風韻の世界を醸成するのは指導陣の着物姿。夕星の如く光るライト。掛けられた〈遊〉の書。

仄明るくて閑かな書屋

本楼の空間が言葉の器となる。連衆の言葉が入って出ていき、また入ってくる。ただただ楽しかった、でもやっぱり会いたかったという画面越しの思いがほんのりと残る。

後藤由加里

編集的先達:石内都

NARASIA、DONDENといったプロジェクト、イシスでは師範に感門司会と多岐に渡って活躍する編集プレイヤー。フレディー・マーキュリーを愛し、編集学校のグレタ・ガルボを目指す。倶楽部撮家として、ISIS編集学校Instagram(@isis_editschool)更新中!

急報!鈴木寛からの事前お題発表【6/20開催『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】

知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです。 急報 […]

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「林頭吉村の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 イシス編集学校の「イシス」とは古代エジプト […]

守破離まるわかり ー イシス編集学校コースマップ 吉村堅樹の編集解説#05

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「吉村堅樹の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 イシス編集学校は、武道や芸道での修行における段階「守破離 […]

極める編集の仕上げ|[守]用法4 情報の表現 ー 吉村堅樹の編集解説#04

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「吉村堅樹の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 [守]で編集稽古する4つの用法を林頭吉村堅樹が解説するシ […]

世界を編集する方法教えます|[守]用法3 情報の構造化 ー 吉村堅樹の編集解説#03

編集工学研究所 吉村堅樹が「編集」や「編集学校」について、ミニ動画で解説をする「吉村堅樹の編集解説」をイシス編集学校YouTubeで公開中です。 [守]で編集稽古する4つの用法を林頭吉村堅樹が解説するシ […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。