-

をぐら離 文巻第0.5週 ─離学衆、いざ入院へ

- 2020/11/15(日)18:15

-

いよいよ今週末、世界読書奥義伝 第14季[離]が開講します。

「をぐら離」では、析匠、小倉加奈子の日常を通した離の姿をお届けしていきます。門外不出の文巻テキストをもとに進められていく離の稽古の様子を少しでも想像いただければと思います。本格開始まで、あと少しお待ちください。

11月1日(日)

◆

「「空」を感じるにはその「空」をめぐる言葉を捨てながら進むしかなく、そのときなお、仮の言葉の意味を捨てながらも辛うじて残響しあう互いの「縁起」だけに注目すれば、本来の「空」を感じる境地になるだろうと説いたのだ。」

──846夜『空の思想史』

今日の外出「SHIMA→ジュンク堂→東急」の三間連結コース。

鏡に映る自分をぼんやり見ながらこのひとに髪の毛を切ってもらってもう10年以上経つなと思う。ふと高校生たちに「死」についても考えてもらわなければ、と思った。橋爪大三郎『死の講義』を買う。

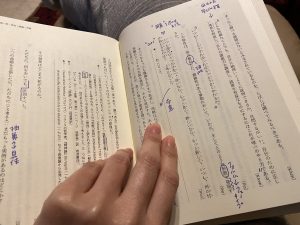

13離逍応院、宮川大輔さんの多読ほんほん2018をトリガーとして、『空の思想史』『情報生命』『死の講義』の並走。三冊で思考が様々に枝分かれしていく。ノンリニアな良い状態。

・美容院、読書、MEdit Labo台本作り、各120分×3。

・夕食はチリコンカン・酢の物・白菜のスープの3種。

3は創発を起こす数字。

11月2日(月)

◆

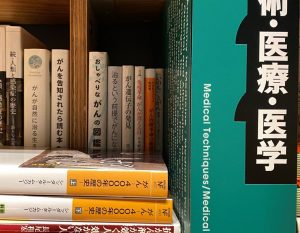

「医療者はその職業使命として人の死に触れることは避けられず、「死への臨み方」は学んでおかねばならない必修科目である。」

──対談 村上陽一郎氏×國頭秀夫氏『臨床と科学哲学の間から「死」を考える』週刊医学界新聞2020年11月2日第3394号

エディション『情報生命』で、村上陽一郎先生の名前を何度も見かけた。翌日の医学界新聞の一面にも村上先生がいた。「死」について語っていた。

こういうセレンディップな三間連結現象は良い編集状態に入っているときに起こる。

「死」を情報生命的に語ること。死から、差別やトラウマやタブーというレッテルを剥がすこと。今の医療の最大のテーマ。コロナ禍で病理解剖数激減。

死者の権利とは何か。死者から何を学ぶべきか。

11月6日(金)

◆

「砂利から覗く石の頭を、雲海に突き出る眼もくらむほど高い山々だと考えるのは「見立て」というが、断片とはつまり、見立ての方法のことである。

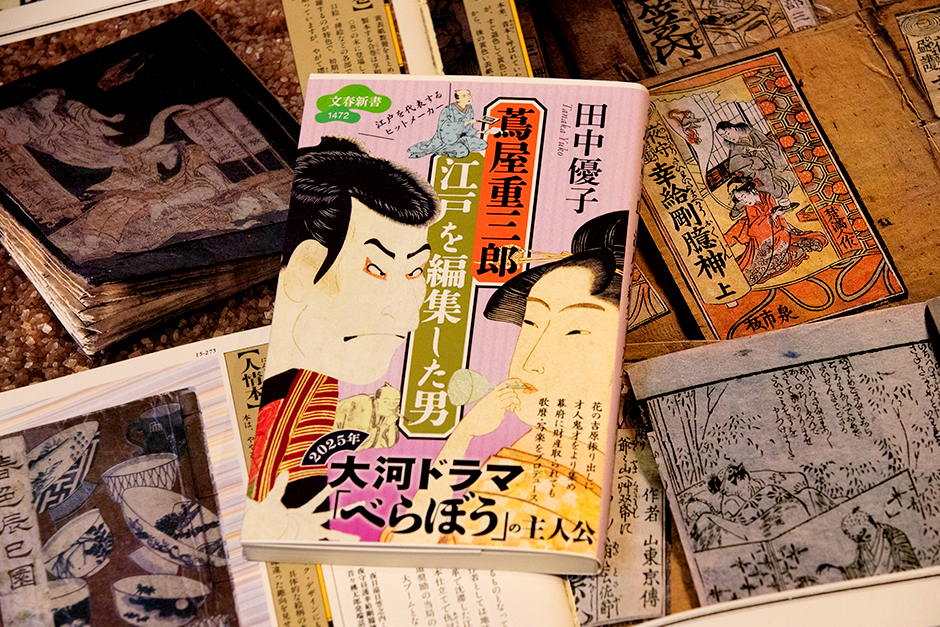

──田中優子『布のちから 江戸から現代へ』

【AIDA】KW File.03を読む。視界の端に、わずかながん細胞の残存を見る。病理診断において最も難しいことは、病気の否定である。ないものをないと診断することにおいては、断片の察知力がキモとなる。

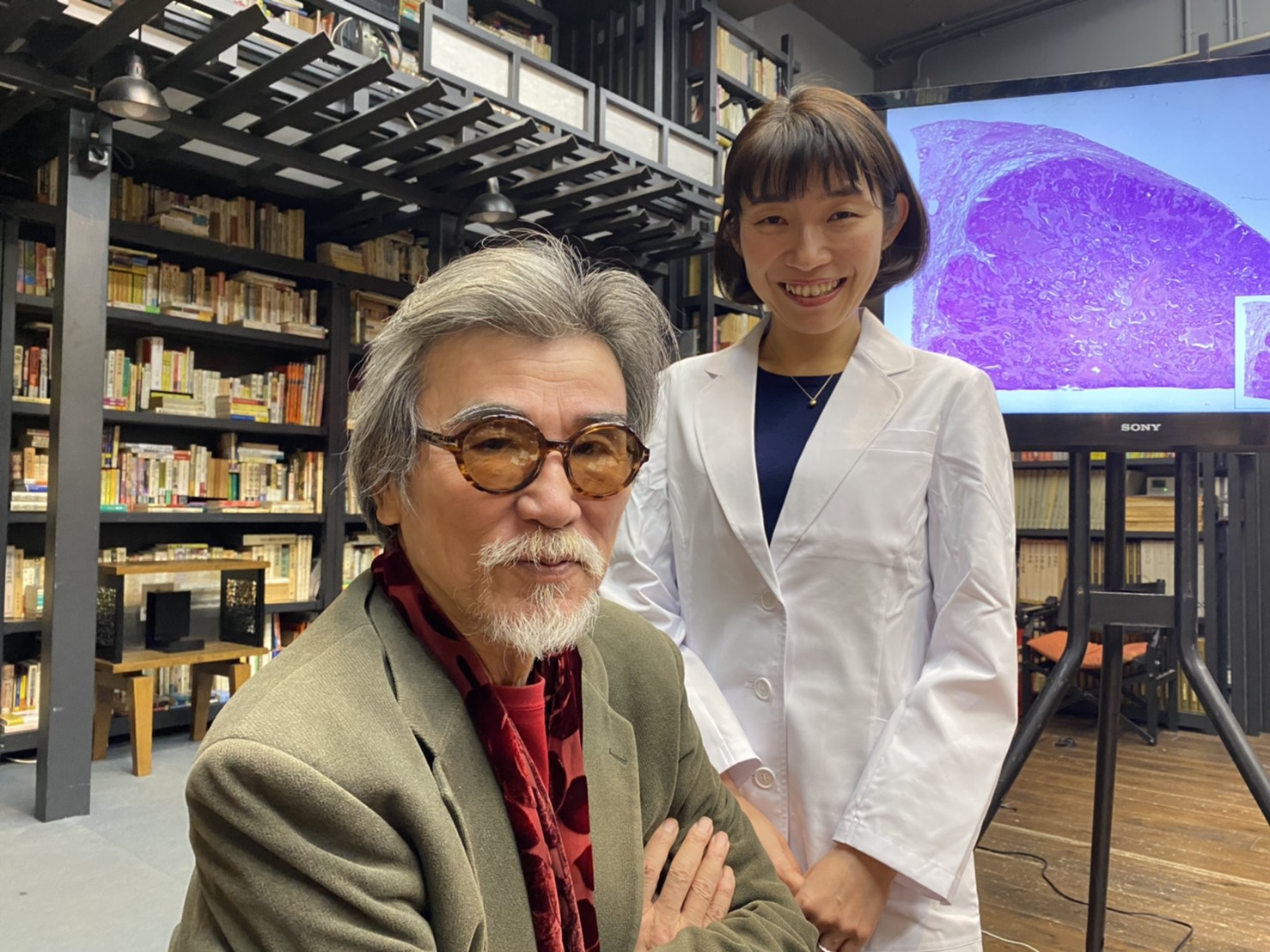

MEdit Labo撮影隊による病院ロケハン90分。上杉さんは、音の断片を集める。手には五線譜。

11月8日(日)

◆

<読書の技があまり発達してこなかった理由>

第一:読書が勝ち負けではないこと

第二:スコアリングの工夫がないこと

第三:読書を提供する版元・著者・編集者・書店・読者が連携していないこと

第四:プレーを見る観客がいないこと

第五:読書経験が話題にもならないこと

すなわちリーディング・スキルを互いに見ることができなかったということ。

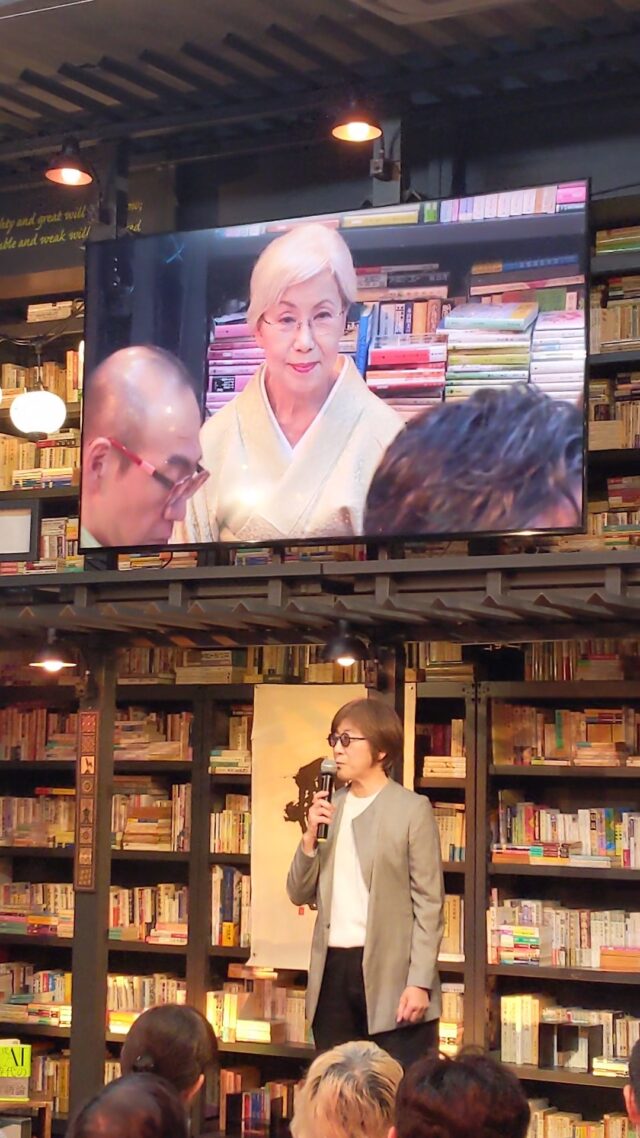

――『松岡正剛の本ナビ読本』

巨人・坂本勇人、右打者史上最年少2000本安打達成。通算打率2割9分。2001本目は本塁打。

野球も読書も数多く打席に入りつつ打率を保つのは難しい。校長は読書も打率3割でいいという。フォアボールは積読?バントは調べ読書?振り逃げは何だろう?

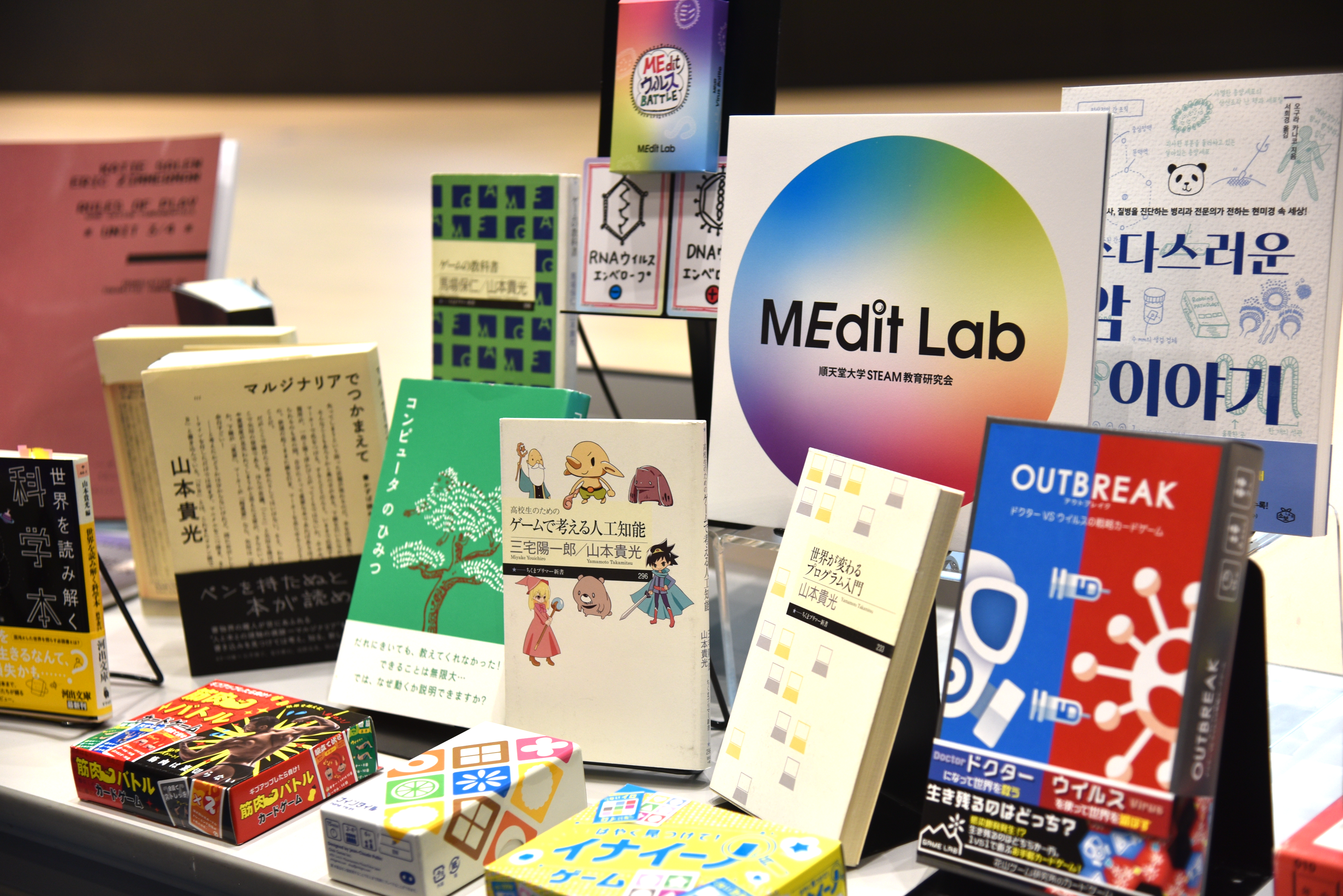

1日中MEdit Laboの台本作成、合間に素振り読書。

11月9日(月)

◆

「私にとってはアレクサンドリア図書館とワールブルク図書館こそが理想とする図書館の二つのプロトタイプなのである」

──ようこそ本の街へ『武蔵野樹林vol.5』

母を連れて角川武蔵野ミュージアムへ。奇遇にも小坂真菜美別当師範代とエディットタウン入り口でばったり会う。医学の書区に自分の本が収められているのが嬉しく、梯子に登って写真撮影。私の分身がここに居を構えたか、と感慨にふける。居心地もとても良さそうだ。ここに住めるならわたしは本になってもいい。いつか「男と女のあいだ」の書域にももう1冊生んでみたい。本と本棚と本人の意図をシャワーのように浴びて帰宅。

MEdit Laboの撮影を1週間後に控える。午後は台本作成とリハと読書。

11月11日(水)

◆

「なぜ人間は読むものをこんなにわずかしか覚えておけないのか。それはそんなにわずかしか自分で考えないからである。」

──第一章[F170]『リヒテンベルクの雑記帳』

ポッキーの日。午前中は台本作成、午後は医学教育歴史館のロケハン。

学芸員の方が「宇梶剛士さんじゃないですよね?」と真顔で小森さんに確認する。以前会った「顔」がずっと気になって仕方ないのは、病理医の特性にかなり近い。

歴史館で撮影する「医学×歴史」コンテンツは、最も離的だ。「名と名づけ」「道具と仮説」「差別と自己」といったキーワードをバナナの病理診断、病名ネーミング編集術、医学SF的if-thenお題、自己と非自己によるラベリング・トラベリングといった編集稽古で体感してもらう。

歴史的現在を語れるか。読みと書きがかわるがわるする世界読書を示せるか。

11月13日(金)

◆

「人や組織や出来事が持っている弱さの可能性を、隠して閉ざすのではなく、つながりの端緒として「取り合わせ」の編集に向かっていくという方法。それは「日本という方法」でもあり、より大きく「生命に学ぶ」べき事柄でもある。」

──加藤めぐみ【AIDA】KW File.04「ヴァルネラビリティ」

怒涛の撮影ウィーク前に歯をきれいにしておこうと歯医者に行ったら、どでかい虫歯が見つかった。衝撃だ。知らず知らずのうちに歯の一部が欠けていて、そこに食べ物のカスがつまり感染を起こしていたらしい。エナメル質もヴァルネラブルである。道理で最近左側で噛むたびにびりっと痺れると思っていたよ。

「繊細さん」がタイトルにある本が売れているが、あれはフラジャイルとは異なるように思う。フラジャイルの本質であるはずの「あいだ」や「欠如」が繊細さんには足りないのだ。リア充すぎるのが繊細さんの特徴の気がする。

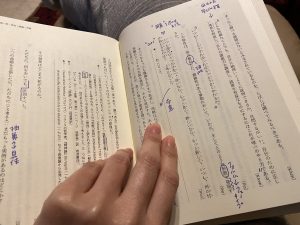

[離]での文巻読みは、どれだけテキストのあいだを広げられるかが勝負である。自らの欠如を感じていざ文巻を読め。弱さの可能性に目を向けろ。昨夜届いた出来立てほやほやの14離用文巻第1週に目を通す。

11月14日(土)

◆

「天敵を排除したいと思うか」

──石弘之先生「Hyper-Editling Platform 【AIDA】」

石弘之先生にお会いするのは初めてであったが、ご講演を聴きながら、18年前、石和久先生のもと病理医としてスタートした日々を懐かしく思い出す。やはりご兄弟である。思考スピードも歯に衣着せぬ物言いも。

細胞の天敵に対するふるまいはセレンディピティに溢れている。病理医はどうしても目の前の細胞世界に釘付けになるが、そこで目撃した生命の働きをもっと類に照合させなければならないと思った。細胞に肖れるのは病理医の特権だ。

14離開講まで1週間。いよいよ入院である。世界読書は視野を固定していてはままならず。つねに東と西、類と個、彼岸と此岸のAIDAでゆれるべし。

【をぐら離】

をぐら離 文巻第0週