私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

世界読書奥義伝 第14季[離]は、第3週を終えました(いや、継続中です)。並行して行われているハイパーエディティングプラットフォームAIDAとともに、このコロナ禍の社会をどう編集していくか、考察していく稽古の日々です。

「をぐら離」では、析匠、小倉加奈子の日常を通した離の姿をお届けしていきます。門外不出の文巻テキストをもとに進められていく離の稽古の様子を少しでも想像いただければと思います。

12月6日(日)

◆

このエノンセがいつも歴史の中から出入りして見えてくれば、情報はたんなる個別の資料ではなく、その背景にリンクとノードをもった「言説編成体」(フォルマシオン・ディスクルーシブ)の動的関連力をもった部分として生きてくるはずだった。このことが「知の編集工学」の大きなヒントになった。

──千夜千冊545夜『知の考古学』

多読ジムでは、大音冊匠率いる冊師のためのエディット・タウンツアーが開催。その気配を感じつつ、家で大量の書き(描き)仕事。師走の病院は、事務仕事が多すぎるぞ!でも来月からは大学入試でもっとせわしない。

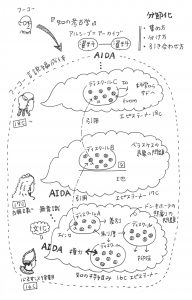

げんなりしてきたので、気晴らしにフーコーの言説編成体の図解をする。校長は言説を情報と、もっと大きくとらえる。MEdit LAB、病院、14離の情報もコンデンスされてAIDAに新しい文化が生まれるかな?

545夜『知の考古学』

12月7日(月)

◆

世阿弥にとっての「離」とは“見所同心”なのである。自分だけでは離にならない。「離見の見」は場とともにある。心はその場の見所のほうにおいていく。世阿弥はそのことをすでに指摘した。この見方を「目前心後」(もくぜんしんご)とも言った。

──千夜千冊1252夜『守破離の思想』

朝から病理診断をやりながらMEdit LAB用の動画のファクトチェック。台本通りにざっくり並べられたオールラッシュを視聴し、自分が発した言葉について適切かどうかを確認していく。とんでもない苦行だ。

おぐらかなこってこういう人なんだ、と思う。

12月8日(火)

◆

われわれは「かわるがわる」の動物なのである。森を見ているとき木を見られないし、呼吸を吸っているときは喋れない動物なのだ。

──千夜千冊1595夜『ソウルダスト』

火曜日は、朝と晩に病理診断する。移動中のお昼、油そばを食べようと思ったが、SoupStockの本日のスープがお気に入りの「バルサミコ酢スープ」であることを知り、行きつけのスーストに向かう。

わたしたちは食事で常に非自己と接し、自己にしている。自己化を同化ともいい、自己の非自己化は、異化である。言い換えれば排泄である。そして、呼吸は全身の細胞において自己と非自己がかわるがわるする現象である。

12月9日(水)

◆

編纂(compile)…[dataを扱う基本技法]

01収集(collect) …種類を限定して広く集める

02選択(select) …収集された情報から必要な一部を引き出す

03分類(classify) …あるフレームにもとづいて特徴を分類する

04流派(party) …目的や属性に応じて大きくグルーピングする

05系統(taxonomy) …分岐点を明らかにして系譜、系列、系統などを整える

――松岡正剛『知の編集工学』p.204

金くんの超絶コンパイルを目の当たりにしたので、思わず極意を聞いてみた。

「これでもかってくらいコンパイルするのが好き」「雑を捨てないコンパイルを心がけてます。あえてよそ見や寄り道します」と言っていた。

「雑を捨てない」というところがとってもいい。コンパイルだって実はすごくアナロジカルなのよね。

12月10日(木)

◆

動的非平衡の第二世代のシステム理論では、たまたま紛れこんだノイズや「ゆらぎ」がシステムに秩序をつくるのではなく、システムがそもそも抱えもつ取り除くことのできない「ゆらぎ」そのものがシステムの創発をもたらすと考えられた。それを自己組織化とよんだのだった。これもきわめて魅力的な見解だった。

──千夜千冊1063夜『オートポイエーシス』

先週そういえば、「ブラジャー」について辞書で調べていたのだった。「雑を捨てないためのよそ見や寄り道」で魅力的な自己組織化へ。

離の内容に日々驚き、誰かに話したくてたまらないと嶋本さんが叫ぶ。未知との遭遇の日々。知らないことが多いことは学習においても恋においても重要である。その渇望こそが原動力。

今月は、内科希望の研修医がふたりいてサインアウトの時間が長くなる。胃がんや肺がんを一緒に見ながら喉が枯れるまで解説しまくるおしゃべり病理医。合間にMEdit LABのワークシートの解説を執筆とウイルス講義のファクトチェック。

12月11日(金)

◆

自分の関心は自分であり、自分の会社であり、自分の種だという偏狭な認識論的前提に立つとき、システムを支えている他のループはみな考慮の外側に切り落とされることになります。人間生活が生み出す副産物は、どこか“外”に捨てればいいとする心がそこから生まれ、エリー湖がその格好の場所に見えてくるわけです。

──千夜千冊446夜『精神の生態学』

自戒をもって読むこの千夜の一節。自分事として考えることの難しさ。大切に思っていることほど、編集が難しい。編集は「問」を立てなければ始まらないが、次に立ちはだかるのは自分と相手の「感」である。この対処を間違えると、「応答返」には向かえない。大事にしたいものほど、編集は難しい。

12月12日(土)

◆

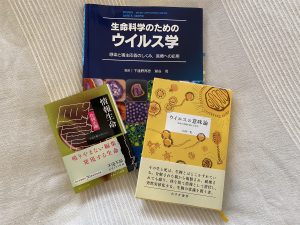

はじめに ウイルスとともに生きる

第1章 その奇妙な“生”と“死”

第2章 見えないウイルスの痕跡を追う

第3章 ウイルスはどこから来たか

第4章 ゆらぐ生命の定義

第5章 体を捨て、情報として生きる

第6章 破壊者は守護者でもある

第7章 常識をくつがえしたウイルスたち

第8章 水中に広がるウイルスワールド

第9章 人間社会から追い出されるウイルスたち

第10章 ヒトの体内に潜むウイルスたち

第11章 激動の環境を生きるウイルス

エピローグ

あとがき

──山内一也『ウイルスの意味論』目次

離学衆の稽古を見守る。刻々とEditCafe上に幾筋もの帯として連なっていく発言の数々は、発芽した自己組織化の跡だろうか。自己、ニューノーマル、恐怖、自粛、陰謀、様々なキーワードが飛び交う。まるでウイルスのようなふるまい。

【をぐら離】

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。