結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

世界読書奥義伝 第14季[離]は、第8週“恋愛と戦争と資本主義”。年末年始にかけて若干スローだった稽古ペースからの文巻三連打は、離学衆にとっては心臓破りの上り坂である。重いお題がいくつもいくつも降り注ぐ中、周回遅れとなった多くの離学衆を尻目に、第8衆の文巻に重ねて今週を振り返ります。

「をぐら離」では、析匠、小倉加奈子の日常を通した離の姿をお届けしていきます。門外不出の文巻テキストをもとに進められていく離の稽古の様子を少しでも想像いただければと思います。

2月7日(日)

◆

「やってくる偶然」は自分では律していない。向こうからやってくる。かつてメーテルリンクがさかんに強調したことだ(68夜)。一方、「迎えにいく偶然」には自分の意図や意思がいる。意図や意思の持続がいる。意図をもって偶然を迎えにいかなければならず、それゆえこれはふだんから準備していなければならない。

──千夜千冊1304夜『セレンディピティの探求』

会議の連打、息子の受験、病理診断における難症例の対応、そして、来週はMedit Labの開発締切と離の表沙汰。間違いなく、この2週間はたくさんのわたしにとって今季いちばんの正念場である。今日できることはすべて今日に。今この瞬間を過密にすることによって偶然を呼びこむ余地を作りたい。偶然を迎えに行くように今週は一気に走ろう。

2月8日(月)

◆

たとえば、知識における概念の役割、知識をしまっておく席や場所の問題、比喩(メタファー)やレトリックの関与、不完全な知識をどう補填するかということ、知識と言語の基本的な関係とイレギュラーな関係、知識はどのように学習されるのかということ、こういうことがきわめて重要になる。知識は動いてナンボのものなのだ。

──千夜千冊1606夜『心と脳』

先週からの宿題である若い女性の難症例について本郷の教授にコンサルトしにいく。結果、まつもと先生が主張していたように、1段階、悪性指標を上げた診断に変えることになったが、それで患者さんの今後の治療方針が変わることはなく、診断のプロセスは本郷の教授にそれでいいと言われ、安堵した。わたしにとっては最終診断の決着点よりもプロセスの方がずっと気になっていたのだ。胸のつかえがとれた。診断は動いてナンボのものなのだ。

2月9日(火)

◆

その形は文字であることも音楽であることも、大工仕事であることもファッションであることもある。いずれも表象になる。その表象に接すると、それに類似するものが他人の脳に移る。移るは、写るといっても映るといってもいいし、「伝染(うつ)る」と綴ってもいい。類が友を呼び、ルイジ君とソージ君が活躍して、観念は表象を伴って伝染し、増殖していく。こうして文化そのものが地球上に感染していくのである。

――千夜千冊1761夜『表象は感染する』

外勤と会議の間のわずかな隙間を狙い、「石岡瑛子展」に足を延ばした。清澄白河駅から東京都現代美術館までの抜けるような青空と石岡瑛子の赤とのコントラストが美しい。混雑していたし時間があまりなかったからじっくり鑑賞はできなかったが、色見本や細かな指示が書かれた校正がたくさん展示されていた。どの作品にも「問感応答返」が息づき、肉体の陰影と輪郭によって表象された石岡瑛子の観念に感染した。きりりと寒くて熱い一日。

石岡瑛子展のポスター

2月10日(水)

◆

モースが分析した贈与行為は、次の3つの特色をもっていた。①贈り物を与える義務、②贈り物を受ける義務、③お返しの義務、である。これらが繰り返しループされるのだ。

この「義務」のところを「社会」とか「社会行為」と読み替えてもいい。すなわち、①贈り物を与える社会、②贈り物を受ける社会、③お返しをする社会、というふうに。わかりやすくいえば、①「与える」、②「受ける」、③「返す」というふうになる。

──千夜千冊1507夜『贈与論』

翌日が休日ということもあり、早朝から夜遅くまで病理診断。さすがに声が枯れて、目がしょぼしょぼしたが、やっぱり後輩たちとディスカッション顕微鏡を覗く時間は楽しい。教育にもモースの贈与論を。編集学校は教えることと教わることの交換がめまぐるしい。「与えて、受け取って、返す」があちこちで回っている。お裾分けとか気前の良さとかお互いさまの精神こそが教育の場を変えるはずだと思う。

2月11日(木)

◆

ノヴァーリスはあきらかに、天空思考には偶然(chance)と事故(accident)とが必要だと言ってるね。「われわれは神々しい偶然のための劇場にいなければならない」というふうにね。

──千夜千冊1334夜『偶然を飼いならす』

「恋ってするものじゃなくて落ちるものでしょ?」と娘が聞いてくる。「気がついたら落ちちゃっているんだよね?」

以前、そういう話をしてみたらとっても印象的だったらしく、たまにそうやって確認してくるのがかわいい。偶然の「事故」、あるいは「偶発時」といった語のラテン語源はそれぞれ”ad cadere”あるいは”in cadere”であり、これら共通した語幹”cadere”とはラテン語で「落下」を意味している。恋愛は突発的な事故だ。どうしようもない。偶然の必然化で構成されていく人生は落ちっぱなしなのだ。怖いけれど素敵。

2月12日(金)

◆

ゲバラはある日、手帳に何かを綴ったあと、こう言ったらしい。「ゲリラの闘争はわれわれに人間最高のレベルに到達する機会を与えるだけでなく、真の人間になる機会も与えてくれる。このいずれにも達しえないと思う者は、そう申し出て、ここから即刻立ち去るべきだ」。。

──千夜千冊夜202夜『ゲバラ日記』

明日再び試験を控える息子と、プレバレンタインということで買ってきた小さなチョコレートケーキを食べながら、久しぶりに色々なことを話す。妹のことも自分のこれからのことも不安なことより楽しみなことの方が勝るという息子。心にちっちゃなゲバラをいつも携えて、色々なことにこれからも挑戦していこう。親子というより同志だね。

我が家のゲバラ

2月13日(土)

◆

リプレゼンテーション、ちょっとは感じがつかめたでしょうか。日本のリプレゼンテーションはシロによるリプレゼンテーションなんですね。私は日本の農業で「苗代」をとても重視しているのですが、この苗代もまさにリプレゼンテーションです。

──松岡正剛『連塾 方法日本 Ⅲ フラジャイルな闘い』p.244

息子を送り出し、AIDA第5講をオブザーブしつつ、14離の稽古を見守る。方法日本、「かさね」の術。AIDAの最初に安藤さんが校長の方法を高速で紹介するレクチャーに挑戦されていた。安藤さんの本のかさね方、主題と方法、抽象と具体のコンデンセーションをまねたい。ゲストの片山杜秀先生は、ルーツと相同性の関係について、日本のクラシック音楽の例示からはじまり、様々なプロフィールをかさねつつ、日本のデュアルスタンダートについてまで語られていた。わたしたちは何をかさねてどう表象する?

【をぐら離】

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

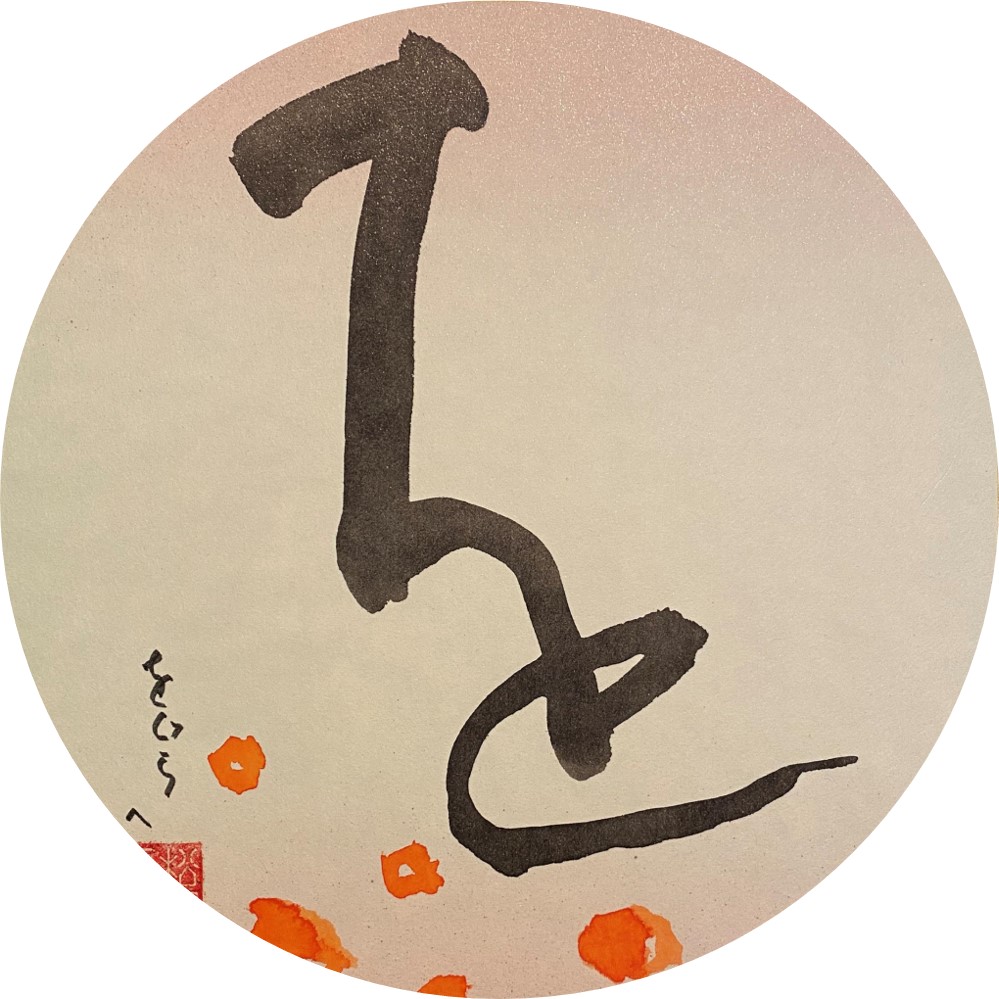

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。