ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

編集かあさん家では、松岡正剛千夜千冊エディションの新刊を、大人と子どもで「読前」している。

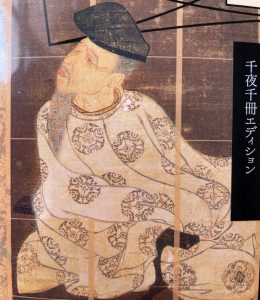

表紙の人物は誰

2月のはじめ、駅前の本屋さんで新しい千夜千冊エディション『日本的文芸術』を買う。長男(14)は『星ナビ3月号』を買う。

表紙は柿本人麻呂である。長男に、誰か分かるかクイズっぽく聞いてみる。

「うーん。ヒントを出してもらえたらわかるかも」

1300年ぐらい前の歌人、奈良にゆかりある人と伝えるも答えは出ず。柿本人麻呂と明かすと「あ、帯に書いてある」と指さした。

人麻呂、貫之、芭蕉、近松、鏡花、独歩、虚子、梶井、川端、水上勉、いづみ、ばなな、沙耶香

近松と梶井と川端が苗字、水上勉はフルネームであることが、かあさんは気になる。この中で知っている人物をあげてもらうと「芭蕉、川端、ばなな。名前だけだけど」と返ってきた。

川端康成はノーベル賞を受賞しているから知っていたらしい。

「日本人のノーベル文学賞って他にいるの」と尋ねられたので、大江健三郎と伝える。「聞いたことがない」という。

『日本的文芸術』の字紋は「文」である。

「文なんだ」。タイトルは凝っているのに文でいいんだというニュアンスでつぶやく。エディット・ギャラリーは梶井基次郎の『檸檬』の手書き原稿の写真だ。

「『檸檬』という小説があることはうっすら知っているかも」という。ギャラリーをめくって句を読む。

まじりあふ黴と檸檬と門左衛門

門左衛門は近松門左衛門のことだろう。どうして黴と檸檬との組み合わせなのか。近松は江戸時代の浄瑠璃作家で……とつい教えると、長男が意外なことを話しだした。

読む人生・読まない人生

「そろそろ、こういうのを読んだほうがいいかなと思い始めた」

長男は幼い時から断然、科学絵本のほうが好きだった。

国語の教科書も苦手になった。特に宮沢賢治の『注文の多い料理店』に反応した。どうしてこのような、独特の気分になるお話を読まなければならないのか。周りの大人は鍵と鍵穴になるような説明ができなかった。その後はほとんど理科エッセイ、新聞、ブログだけを読んできた。長男以外の家族は物語や文学が好きでよく話していたから耳なじみはあっただろうが、本人がフィクションを読むのは当分先だろうと思いこんでいた。

平静を装って読もうと考えるに至った理由を聞く。

「正直、文学を読まなくても生きていけると思う。でも、先のことを考えると読んでおくといいかもしれない。10年ぐらいのスパンで考えると必要なんじゃないかなと思い始めた」

難しい表情をしている。

「でも、読み始めるというのは孤立するってことなんだ」と続けた。

「今、周りで本の話をしている人がいない。音楽の話をしてる人はいるけど。読んでない人たちの中で一人だけ読むということは孤立の道を行くって決めることを意味する」

まあ、どっちにしろもともと孤立してるんだけどねと冗談めかして付け加えた。

読前フロンティア

読書することは孤立することだとは考えたことがなかった。むしろ、著者との交際で孤独から離れる方法だと捉えていた。でもそのことを言うのはやめた。

では、何から読むかだ。思い返せば、かあさんが文学を読み始めたのは、群ようこの読書エッセイの影響が大きい。特に『鞄に本だけつめこんで』は何度も読んで、荷風や三島を手に取るきっかけになった。

長男の本棚を見ると又吉直樹の自由律俳句本がある。又吉さんの好きな作家といえば太宰である。『人間失格』、タイトルは知っている。「それはいきなりしんどすぎるような気がする」と笑った。

芥川も、中島敦も、司馬遼太郎も、まだ読んだことがない。広すぎるフロンティアを前に始める読書、これからどんな景色が見えてくるのだろう。

<編集かあさん家の本棚>

千夜千冊エディション

『日本的文芸術』松岡正剛/角川ソフィア文庫

『カキフライが無いなら来なかった』せきしろ×又吉直樹/幻冬舎文庫

『まさかジープで来るとは』せきしろ×又吉直樹/幻冬舎文庫

『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』神田桂一、菊池良/宝島社

『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 青のりMAX』神田桂一、菊池良/宝島社

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

編集かあさんvol.56 読むこと、書くことの自由を妨げない指南というスタイル【田中優子学長講演】

8月2日、第73回全国作文教育研究大会(主催:日本作文の会)で、イシス編集学校の田中優子学長による講演が行われた。 講演のテーマは、『書くこと・読むことの自由を妨げない指南とは』。聴衆は、全国から集まった、作文教育に […]

編集かあさんvol.55 愛知で考えたこと〜秘密基地と擬き力

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/8/25更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年8月25日更新 【Arch […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。