発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

「子どもにこそ編集を!」

イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。

子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。

子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。

長男にオリオン座を教えたのは去年、小学校6年生の秋の終わりごろだった。小さい時から宇宙探査機やロケットや月は好きだったけど、「星座って苦手やねん」と言っていた。が、星空の写真を撮り始めると変貌した。

月を撮ったついでにオリオン座にもカメラをむけてみたのがきっかけだった。PCのモニターで拡大すると、肉眼では見えにくい星も見ることができると知る。

オリオンの足元にもやもやとした雲のようなものがある。オリオン大星雲だ。

「すごい! でも、ブレてる」

編集は不足から始まる。この日から毎晩、雲がかかっていないかぎり、庭に出て撮影をめた。

最適な感度や絞りが少しずつつかめてくると、オリオン座そのものををかっこよく写真に収めることに挑戦しはじめた。すると同じ時間に行っても前の日とは少し位置がずれていることに気づく。そうか。地球が公転しているからか。何時ごろにどのあたりに出ているかということを調べたり、計算したりして予想する。そうしないと、木や周りの建物に星座の一部が隠れてしまうからだ。

オリオン大星雲

おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスの冬の大三角。カストルとポルックスのふたご座。春が近づくと少し空気の透明度が下がってきた。それでもだんだん星空に目が慣れて、一等星を頼りにさまざまな星座が見分けられるようになってきた。

プレアデス星団は15分ぐらい精神集中すると見えてくる。

「今日は見えた!」と庭から帰ってきた長男を見て、夫が、古代では北斗七星の6番目の星ミザールとほぼ重なるようにある小さな星アルコルが見わけられたら良い視力の持ち主だとされていたエピソードを話し始めた。

雲のない夜ふけ、長男に誘われて一緒に北斗七星を眺めに出た。7つの星しか分からない。写真を撮る。ミザールのあたりを液晶モニターで拡大する。

「アルコルだ! モニターで見ると二つの星はあきらかに離れてる」。道具の力で見えないものが次々に見えてくる。歴史の中で起こってきたことを体験している。

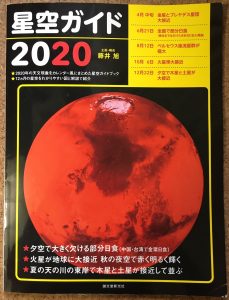

駅前の本屋さんで『星空ガイド2020』(誠文堂新光社)を買う。立春すぎの2月10日、水星と太陽の距離が最大になること、3月の末から4月初めにかけて金星とプレアデス星団が接近すること、4月28日にむけて金星が欠けながら最高光度に達することを知る。

まず2月の水星。南西の低い空だったので、三脚をかついでマンションの5階の共用部に上り、撮影した。

(アイキャッチ画像:金星が明るく光り、斜め右下にかすかに水星が写っている)

3月、小学校卒業。親戚からもらった中学校入学祝いで、あれこれ調べて決めた新しいカメラを通信販売で購入する。

倍率125倍、焦点距離3000ミリ、ずっしりと重い、届いたばかりの望遠カメラを西の空の金星に向ける。拡大していくと、三日月のように欠けた金星がモニターに映しだされた。「見て!」 星はやはり球だったのだ。本や雑誌で見るのと、自分で撮った映像を手の中のモニターで見るのとでは実感がまったく違った。

金星は、プレアデス星団と重なり、星々の間を通過しながら、春の深まりとともに次第に光度を増していった。

最大光度はマイナス4.5等。その明るさは、空が青い時でも見えるほどだと書かれていた。3月下旬からはできるだけ早い時間に見つける試みに熱中した。記録は17時30分だった。

6月は、ふたたび東方最大離角となった水星を、今度は自宅のベランダから隣家の屋根ぎりぎりで捉えた。予想よりも赤く見えた理由を、高度が低くて大気の影響を受けたからだろうと推測した。

望遠カメラを夕方の金星に向ける

星空写真は感度を変えたりしながら何枚も撮るのがコツである。いい写真を選び出すうち、ペイントソフトで、星座図を見ながら線を引く遊びを始めた。

しし座の線を引くとき、隣にいた。

「うーん。ここが一等星のレグルスだから……」とつぶやきながら、星座図の角度を変えて動かしながら、画像と見比べる。

「あっ、見えた!」 キラリと目が光った。「ここが<ししの大鎌だ>!」

「編集は照合である」を地でいく瞬間だった。

「星座図にはあるけど写ってない星がある。どうしよう」「図によって結構星のつなぎ方に差があるな」。自分はどの図を採用するか、迷ったときは数冊の本や雑誌、ネットを参照し、決めていくというステップが加わる。深入りするほど、情報と情報がつながるようになってくる。

ネットで調べる時は「アストロアーツ」という天文情報サイトを出発点にするということが固まってくる。同じ会社が出している月刊誌『星ナビ』も読み始める。

しし座の「ししの大鎌」

明るい星をつなぐと、クエスチョンマークのひっくり返したような形が現れる

しし座(全体)

星座はぜんぶで88。そのうち、日本ではまったく見えない星座が4つある。84のうち、自宅とその周辺で見える星座をできるかぎり収集するというのが、今の長男のもっとも力を注いでいる遊びだ。

これまで撮ったのは22個(6月13日現在)。梅雨空はどうにもならないし、晴れたとしても全天で大きな星座や地平線近くにある星座をどう収めるかなど、カベが次々あらわれる。でも、うまくいかなくても「また来年」があるからいい。

同好の士による星空の投稿写真をあれこれ見るうち、カメラ用の赤道儀があることを知る。

シャッターを2秒も開けていると星が点ではなく線になってしまう。

「自転のスピードってけっこう速いねん」

赤道儀があれば、自動で星を追いかけて、日周運動を打ち消すことができる。欲しいな。手に入らない値段ではないけど安くはない。

オリオン座を見分けるようになってからたった半年。毎夜、自転を感じるようになるなんて、まるで野尻抱影翁ではないか。

○○編集かあさん振り返り

外惑星が太陽の反対側にきた時を「衝(しょう)」、向こう側に回った時を「合(ごう)」といいます。そのほか、天の赤道、近日点、星食、輻射点など、星空観察を始めると未知の言葉が押し寄せてきました。

新しい言葉をはじめてつかってみた時の表情がいいです。

長男のちょっとした疑問は、彗星と水星が発音すると同じ「すいせい」であること。いちいち「惑星の水星」や「尻尾のある彗星」と言わないといけないのが不便なんだよね、他の人は不便だとは思わないのかなあと言っています。

○○編集かあさん家の本棚

星に関する本は多く出版されています。

星座について、長男が本屋さんで選び、もっともよく開いているのが『星の辞典』(柳谷杞一郎 、雷鳥社)です。惑星の位置や一年間に起こる天文トピックスについては『星空ガイド2020』を参照しています。

『星空ガイド2020』(誠文堂新光社)

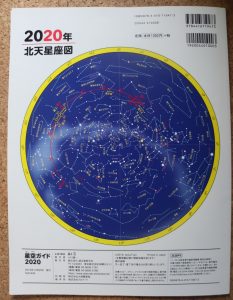

毎日見ている北天星座図

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/4/25更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年4月25日更新 【Arch […]

編集かあさんvol.53 社会の縁側で飛び跳ねる【82感門】DAY2

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]

編集かあさんvol.52 喧嘩するならアナキズム【82感門】DAY1

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]

校長に本を贈る 松岡正剛校長に本を贈ったことがある。言い出したのは当時小学校4年生だった長男である。 学校に行けないためにありあまる時間を、遊ぶこと、中でも植物を育てることと、ゲッチョ先生こと盛口満さんの本を読む […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。