草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

■倫理的であれ

ブルシット・ジョブ。“クソどうでもいい仕事”という意味である。大手企業の取締役クラスのビジネスマンでさえ、自身の仕事をブルシット・ジョブだと思っている人が増えているらしい。

ブルシット・ジョブがある一方で、エッセンシャル・ワークがある。人々の衣食住にダイレクトに影響を与える仕事のことだ。コロナ禍の中で、ブルシット・ジョブとともに浮上してきたニューワードである。

わたしの専門である医療の仕事もエッセンシャル・ワークのカテゴリーに入るようである。しかし、実際には、エッセンシャル・ワークに従事し、やる気に満ちているはずの医療スタッフにも、ブルシットな気分が少しずつ感染し、その心を蝕んでいるような気がするのだ。「エッセンシャル・ワークのブルシット化」と呼んでみる。

どうしてそうなっているのだろうか。コロナのせい?いや、もしかしたら問題の根本は、コロナ以前からずっとあって、コロナによって顕在化しただけなのかもしれない、ほかの問題と同じように。

エッセンシャル・ワークと言われつつ、医療スタッフは差別の対象にもなる。感染リスクの高い職場に勤務しているから近づかない方がいいということ。病院という言葉が、感染者の隔離場所のような昔の意味をにわかに帯びだした証拠だ。さらにひとたびクラスター騒動を起こすと、他の医療機関からもかなり厳しい目で見られる。感染対策の甘いプロ意識の希薄な集団だと。自分たちの今までの医療に対する姿勢すべてを否定された気持ちにもなり、やるせなくなる。

「倫理的であれ、正しくあれ」。医療従事者としてふさわしい行動をと言われる。しかし、コロナ診療が、日々の診療全体を覆うようになると、自分の目の前の仕事も生活の仕方も、どのように正しくて、何が倫理的であるのか、よくわからなくなってくる。自粛が萎縮になり、逸脱気味の創発的な仕事の芽が摘まれるような窮屈さも感じる。一方、コロナに警戒する必要があると力めば力むほど、他のことへの注意のカーソルは疎かになる。それは、倫理的で正しい姿なのだろうか。

■肥大したEBM、倫理的≒平均的

数十年前から徐々に、医療にビッグ・データが扱われるようになり、さかんにEBM(Evidence Based Medicine)の重要性が強調されるようになった。統計を中心とした科学的な証拠に基づいて、正しい医療を提供しなさいということである。正しいのは統計学的に有意であるということで、データはビッグであればあるほどその信憑性は増していく。だから、研究もどんどん大規模にならざるを得なくなっていく。がんの臨床研究は、大規模な治験がそのほとんどで、抗がん剤の組み合わせを変えた「患者群」を設定し、予後に差が出るか出ないかという生存曲線が連打されることになった。完全に、個々の患者さんは「類」として扱われている。コロナの感染者数と同じである。個々の患者さんに本当にベストな選択はいったい何なのか。診断も治療もこれからどういう方向の最適化が望ましいのか。

倫理的で正しくあることは、極限まで平均的であることとほとんど同義になってきている。PCR検査をどんどん加速して行う。欧米諸外国ではあんなに積極的に検査をしているのに日本ではなんで検査数がこんなに少ないのか。という「数」ばかりの貧弱な議論によって、多くの業界で、2週間に1回のPCR検査を実施します!と宣言したりする。でも検査した日の夜に感染して、明日にはウイルスが身体の中で指数関数的に増えて、誰かにうつしているかもしれない。定期的な検査をしているから安心という気持ちでいることの方が感染リスクを増すというリスクはどのように試算できるのだろうか。自粛や忖度の「姿勢」を見せることが倫理的であるようにも見えてくる。EBMは、パフォーマンスの道具なのか。

■多様性とコンプライアンス

いろいろな仕事にはそれぞれ守るべき決まり、つまりコンプライアンスがある。コンプライアンスを守ることで、リスクを回避するという神話もある。

松岡校長は、ヤバイ日本、ヤバイ世界について語るとき、平時の中の有事の在り方を問う。

多様性を謳っているわりには、がっちがちのコンプライアンスは多様性を許さない。平時に、つまらないストッパーとしてしか機能していないコンプライアンスは、有事にあっけなく崩壊して、いきなり緊急事態という別の後追いのストッパーが働き、自粛、忖度を生じさせ、さらなる平均化が加速する。これでは、すべてがブルシット・ジョブになるのではないか。

■改めて“超個”に向かうこと

平均化された「類」ばかりが注目される中、ブルシットな気分は、弱者への差別意識へ集中していくような気もする。SNSにおける誹謗中傷問題も、自分よりもブルシットなやつがここにいた、という安心感と優越感を得たいがための痛々しすぎるひとつの精神病理に見えてくる。

今こそ、改めて「個」に向かいたい。イシス編集学校では、属性が伏せられた状態で稽古がはじまる。小学生だろうと大学教授だろうとみんな同じ編集の学び手として、生身の個、剥き出しの個として扱われる。それは、それぞれに生き生きとしたエッセンシャルな個であり、ブルシットとは程遠い存在である。属性とコンプライアンスは、とても深く個を規定しすぎていることを、編集稽古ののびやかな発言の中で感じる。みんな本当はもっと、とがっているし、面白いし、輝いているのに。

医療従事者も、類ではなく個の患者と日々接している。毎日毎日、感染者数だけがニュースに取り上げられているが(あれを発信し続けているメディアは、何も疑問を持っていないのか?)、不安や苛立ちと体調不良によって苦しむ生身の患者は、類としての感染者数の1要素では決してない。そのひとにとっての最善の医療を尽くす日々は変わらない。世間があれこれいろんな意見を投げ込んだとしても現場のわたしたちは、ひとりひとりの患者に向かうしかない。クラスターが起きようと、パンデミックが起きようと、「正しく怖れながら」それぞれ多様な患者さんに最適な診療を提供する。シンプルだが、そういったことが日々試されていることを医療スタッフのリーダーたちはもっと体現しないといけない。発信しないといけない。さもなければ、コロナ診療という大雑把なカテゴリー分けによって、医療のブルシット化が加速するのではないか。

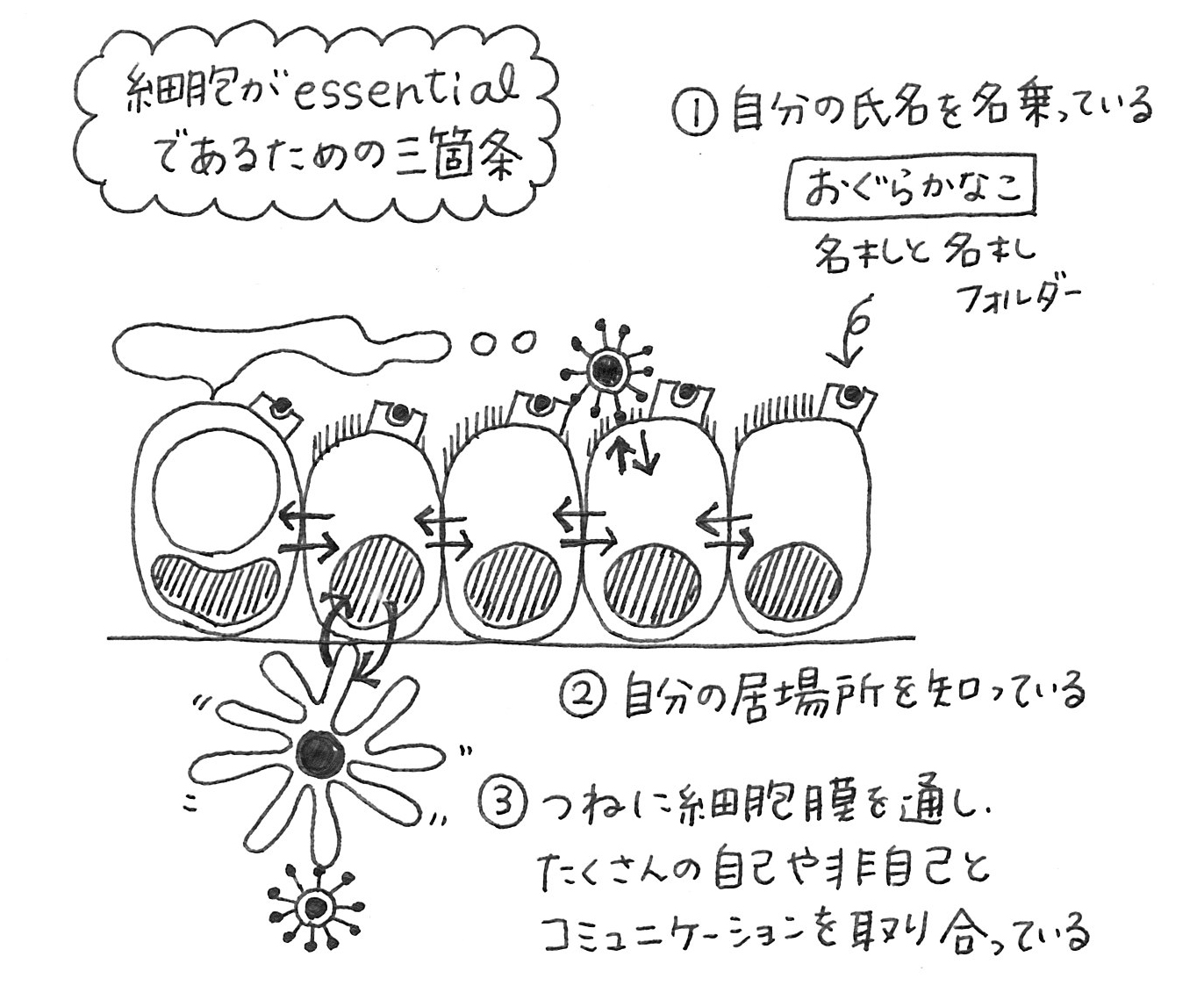

病理医のわたしは、さらにそれぞれの患者さんの“超個”とでもいえる細胞ひとつひとつの形態の意味を日々考えたい。超個の細胞たちは、当然にすべてエッセンシャルで、病変部での格闘の日々を送っている。その生命力の迸りを少なくとも病理医だけは、医療現場がどんな状況下にあっても、この目でしっかり確認したい。

■想像力による救いを

千夜千冊エディション『情報生命』の冒頭に収められたアーサー・C・クラークの『地球幼年期の終わり』。ここで松岡校長は、クラークの言葉を紹介する。

地球人はその多くがテレパシー癌とでもいうべき病にかかっていて、それは「精神そのものが悪性腫瘍になっている状態」にあるせいではないのだろうか。

ぎょっとする。これって、コロナ禍の今の世の中の状態ではないか。まさにブルシットな状態なのである。

大澤真幸さんは、Hyper-Edit Platform AIDAの第一講で、「ブルシットなのは、仕事の内容じゃなくてシステムがブルシットなんですよね」と看破されていた。コンプライアンスがちがちでそれがリスク回避の唯一の対策なのだというシステム自体がブルシットであることの気づきは、医療を客観視する良い機会となった。

グレゴリー・ベイトソンは、システムがブルシットだということをもっと以前から指摘していた。自分の「精神」や「心」を含んだ「システムのふるまいを勘定に入れた情報編集科学」を構想しようとしてきた。そして、クラークとは別の言い方でこう警告していたのだ。

エリー湖というエコメンタルな一システムが、われわれを含むより大きなエコメンタル・システムの一部だということ、そして、エリー湖の「精神衛生」が失われるとき、その狂気が、より大きなわれわれの思考と経験をも病的なものに変えていくということです。

J・G・バラードの「地球上に残されている最後の資源は想像力」という言葉がこれほど心に響く日々はない。クラークもベイトソンもバラードも、同じことを危惧していたのだ。ヤバイ日本、ヤバイ世の中、ヤバイ地球に、エッセンシャルな編集を持ち込む時機は今である。

Essentialな細胞たち

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。