私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

◆国語問題のミステリー

先日、太田香保さんの「OTASIS」で「国語問題のミステリー」というなんとも魅惑的なタイトルのコラムが公開された。

松岡正剛の著作が国語入試問題に使われることが急速に増えてきたという。2021年の入試問題では、『日本文化の核心』が高校・大学合わせて全8校でつかわれたらしい。たしかに高校入試過去問の国語問題を解き終わった中3の娘が「ママ、今回の問題、松岡校長の『日本文化の核心』っていう文章だった。たらこスパゲッティの話とか出てきてたけど、今までの文章題でいちばん内容が入ってきたー!」と喜んでいた。

我が家では松岡校長の話がよく話題に上がるから、娘の中で松岡正剛の文章を読む「地」ができていたのかもしれない。「あのね、すごく丁寧に具体例が入ってくるから理解しやすかったんだよ。具体例の段落は「具」って書いて、キーワードにマーキングしながら読んだ!」と得意そうに言っていた。ちなみにその前の年は、大澤真幸さんの『社会学史』が採用されていたらしい。高校入試(しかも都立高の過去問)の国語問題作成者は、千夜千冊やイシス編集学校、特に多読ジムのファンなのかしら?

『日本文化の核心』で娘は高得点を取ったみたいだが、当の著者、松岡校長はなかなか正答できずに困惑するらしい。「どれも正解だと思うんだけど」と選択肢を前に首をかしげているらしい校長を想像してちょっと楽しくなったのとともに、この状況を「国語問題のミステリー」の中の最大の謎と見た。謎が見つかると解読したくなるのが人の性。というわけで、編集工学的に考察してみることにした。

◆イシス編集学校・国語問題

問E.傍線①「松岡正剛は、選択肢を前にどれも正解と思うんだけどと首をかしげた」とあるが、その理由についてあなたの考えを1000字程度でまとめなさい。

《解答用紙》

松岡正剛は、生涯をかけて編集工学を確立し、それを「方法」として活用しながら、様々なプロジェクトを実践してきたが、その中でもとりわけ大事にしているのが、「アブダクション(仮説的推論)」である。このアブダクションをベースに事象を観察し、新しい方法知を実験してきたのが松岡であり、執筆もその実験の場の一つである。これについて、松岡は千夜千冊1566夜『アブダクション』で次のように言っている。

編集工学は、まさに〝3A編集工学〟とでも言いたいほどに、「アナロジー、アブダクション、アフォーダンス」の三つのAを方法として重視しているのです。とくに編集工学の実際の作業プロセス(editing process)では、アブダクティブ・アプローチを採用しているところが少なくありません。

そして、当時はやっていたロジカル・シンキングの問題点についてこう言及している。

パースや編集工学はそんなふうにしない。むしろ重なりから生じうるもの、漏れ(欠番)が表示すること、ズレこそがつくる意味をこそ重視するのです。なぜなら、重なりには重なるだけの、漏れるには漏れるなりのコンテクスチュアルな事情が隠れていたわけで、それらのズレから再発見もおこるからです。そこをロジカル・シンキングは消そうとしてしまう。それではダメです。

ここに、松岡が、自身の著作の国語問題で正答できない原因や選択肢を選べない理由が見えてくる。ズレこそがつくる意味をこそ重視する松岡正剛のものの見方、文章の読み方と、正答がひとつである国語問題とは相性が良いはずがない。

ど、どうでしょう?国語教師の川野貴志師範に採点してもらったら、引用文が多すぎるから減点です、って言われるかな?みなさんならどのように解答するのだろう?

◆ふしぎな小論文試験

太田香保さんのOTASISのおまけでは、2022年の共通テストでは、世界史Bがたいへんおもしろかったと書かれていた。なるほど、テストに不釣り合いなほどの陰惨で鮮烈な絵画からは、受験生にテスト中であることを一瞬であっても忘れるほどの様々なイマジネーションをもたらすことは確かだろう。

実は、私の所属する順天堂大学医学部の小論文試験は、予備校講師たちが対策の取りづらい不思議な形式のお題として注目していて書籍にも取り上げられたりしている。

小論文試験は、私が受験した20年以上前からずっと同じスタイルを取り続けている。たいてい絵画か写真が1枚出され、その絵を見て思うところを800字で書くというものである。たしか私の時は、握り合っている二つの手がアップで撮られた写真が出されたように記憶しているが、いったいどう書いたのか、さっぱり思い出せない。後輩のあすみちゃんは、大木を見上げる少年の絵を見て、その子の1日を日記スタイルで書いてみたという。面接官に、「あなたみたいな人とぜひ仕事をしてみたい」と褒めてもらったらしい。「わたし、数学は10点くらいしか取れなかったと思うので、確実にあの小論文だけで合格したような気がしてまーす」と笑顔で話す。いや、さすがに数学ももう少し点数採れてたんじゃないかな、あすみちゃん・・・

実際、どのくらい不思議か、お見せしたいと思う。

1.2021年 「添付の写真を見て、あなたがアザラシだったら何を思うか。」

2.2017年 「兵士から食事を与えられている子猫になったとして感じるところを述べよ。」

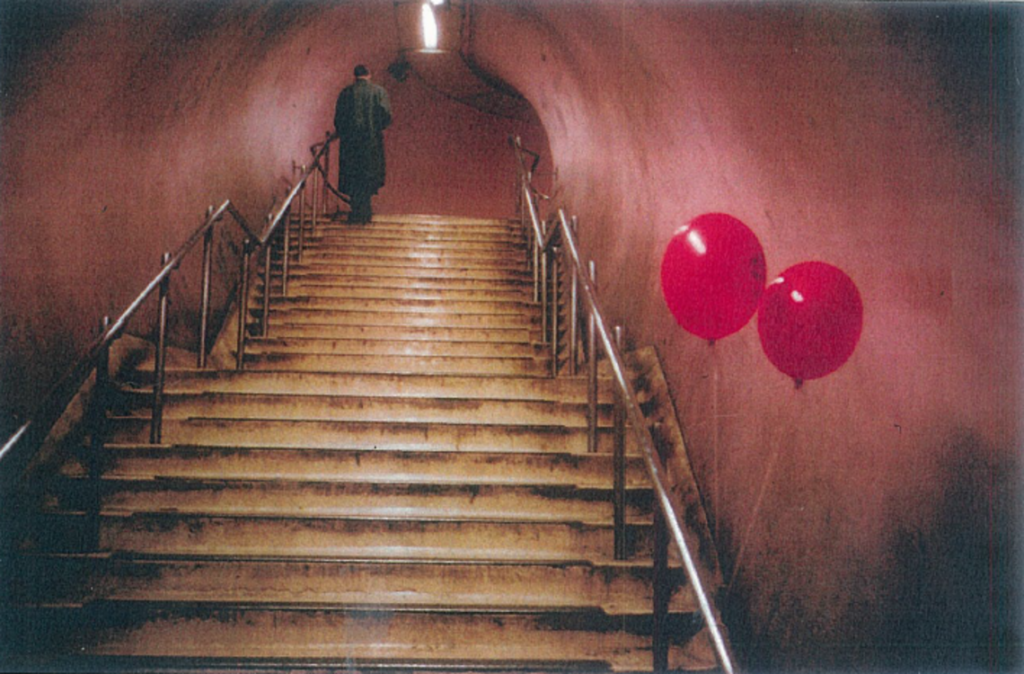

3.2015年 「キングス・クロス駅の写真です。あなたの感じるところを800字以内で述べなさい。」

4.2013年 「『2頭のエクスムア種の子馬 イギリス 1992年』の絵には、イギリスのサマセットの丘を風景に、2頭の子馬が全く同じポーズで佇んでいる。この静寂を何かにたとえて800字以内で述べなさい。」

5.2011年 「この絵は、ハッブル宇宙望遠鏡がとらえたM101銀河です。地球から2500万光年離れた銀河です。この絵から思うところを800字以内にまとめなさい。」

写真や絵がランダムに出題され、地下鉄の駅から銀河まで、アザラシから子馬までと実に様々で、「この静寂を何かに喩えて」「兵士から食事を与えられている子猫になったつもりで」と、メタファー満載、ストーリー性満載である。イシス編集学校のみなさんならたぶんすごく面白がって創文しそうである。物語講座のトリガーショットにも採用されそうなお題たちである。何十年も変わらずこういった小論文問題を出し続けるわが母校がちょっぴり誇らしい。

ちなみに、この小論文の採点基準は不明である。あしからず~。

小倉加奈子

編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。

「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]

苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]

漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]

クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子

◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]

現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。

2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ

ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。

山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。