発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

建築会社の設計部からキュレーターへ。

転身のアイダからあふれてきた対角線を次々企画にする岡部三知代が、

編集建築したギャラリーを通じて問いかけるコラム。

編集は、あいだにある。あいだでこそ、メッセージが意味を帯び、アイディアが命をもつ。

2人の間に生まれた、もう一つのsmallを体感する展示を企画した。あいだは、見逃せないのである。

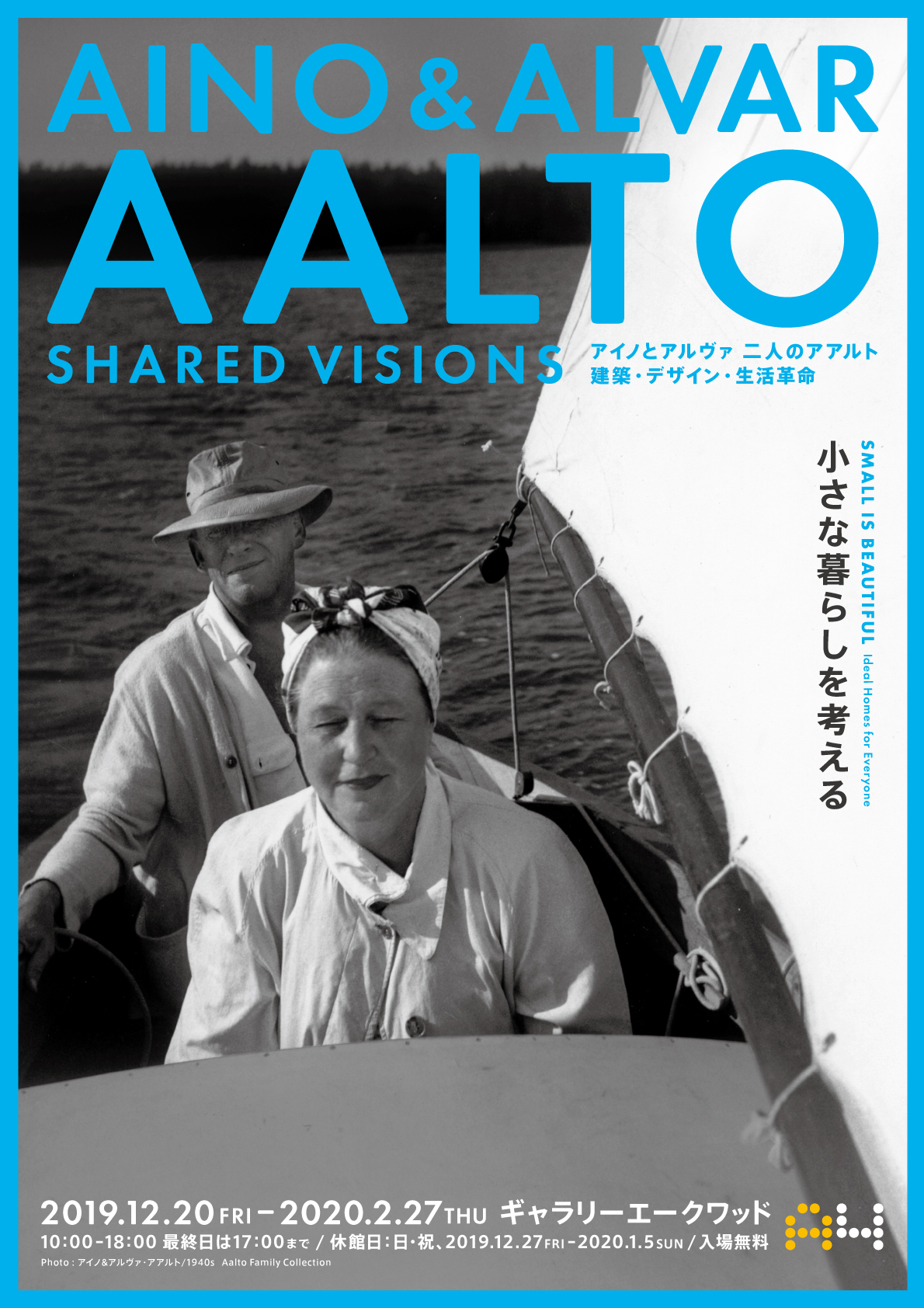

アイノとアルヴァ二人のアアルト 建築・デザイン・生活革命

小さな暮らしを考える

◎二人のアアルト

フィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトは20世紀モダニストの一人として有名だが、その妻であり、同じく建築家として活動したアイノ・アアルトは自国内でもあまり知られていない。

アイノ・マルシオ(後のアイノ・アアルト、1894-1949)が、まだ無名の建築家・アルヴァ・アアルト(1898-1976)の事務所を訪ねたのは1924年のこと。二人はともにヘルシンキ工科大学の卒業生であり、時にアイノ30歳、アルヴァ26歳。 アイノはアルヴァの事務所に入り、二人は半年後に結婚する。不幸にもアイノは54歳という若さで癌を患い他界する。しかし、この25年間は二人にとってかけがえのない創造の時となった。アイノがアルヴァのパートナーになったことで、アルヴァに「暮らしを大切にする」という視点が加わり、使いやすさ、心地よさが設計の中心となり、空間にやわらかさと優しさを生みだす。アルヴァがモダニズム建築の流れのなかで、ヒューマニズムと自然主義が宿る特異な建築家として世界的に名を知られたのは、多分にアイノの影響があったと想像できる。

◎ふたつのsmall

「人々が250㎡の床面積のアパートを70㎡のアパートに変えることを考える時が来る ーそしてその時は間近に迫っている。」アルヴァ・アアルト

本展サブタイトルの「Small is beautiful」は、イギリスの経済者E.F.シューマッハーが1973年に提唱した「小さいことにとても大きな価値を付与する考え方」の標語から用いた。近年、環境的配慮から、消費し過ぎないシンプルな暮らし方が世界的に見直されつつある中で、北欧の政治やライフスタイルに注目が集まっている。

しかし、二人のアアルトが生きた1920年代から40年代のフィンランドは、二度の世界大戦と、世界大恐慌が勃発し、隣国からの度重なる侵略に国力を奪われた。経済の拡張が地球環境の持続可能性を脅かすという社会課題よりも、住宅供給や労働力の確保といった、生活環境の改善こそが喫緊の課題であった。二人の建築家は、国家の住宅需要や復興のため、労働者階級のアパートメントや木造の戸建て住宅、保育施設、病院等の設計で、デザインの標準化を行い、低コスト、量産化を提唱し、高品質な製品を人々の暮らしに普及させたのだった。モダニズム文化をベースにしつつも決してフィンランドの文化を置き去りにすることなく、公共に尽くした二人のアアルトの仕事は、小さくとも豊かに生きるというコンセプトで、建築、デザインを通して生活革命を起こした。

本企画は現在、第1章をギャラリーエークワッドで開催中。

3月28日からは、第2章「アアルトの木材曲げ加工の技術革新と家具デザイン」を新神戸の竹中大工道具館で紹介する。

https://www.dougukan.jp/special_exhibition/aalto

さらに、アイノとアルヴァ・アアルトがともに歩んだ25年の全貌は、10章立てとして2021年2月世田谷美術館、その後7月に兵庫県立美術館に展開する予定である。

岡部 三知代すっぴんロケット

編集的先達:トーヴェ・ヤンソン。師範代時代は小さい子どもをかかえ、設計担当として建築現場をヘルメットをかぶりながら駆け巡り、編集稽古をポリロールした。ギャラリーの立ち上げをまかされ、奔走し、学芸員となって、メセナアワード2014を受賞。その企画運営は編集学校で学んだ編集力が遺憾なく発揮されている。

SNSで、ブックカバーチャレンジ等々、リレー流行り。編集のツワモノが揃う中で私の出番などとてもないと思っていたところ回ってきたのは、料理本のバトン。お料理のことなら、、、と考えを巡らせた。STAY HOMEで生まれた、 […]

ずっと家にいると、雲行きや気温などの外気の状況を察知して、自分の体調に気付き気を整える。そもそも本来の人間らしさだと思うが、エアコンで温度管理されたオフィスのガラス箱の中でブラインドを閉め、均質な照明の下で閉じ籠ってい […]

建築会社の設計部からキュレーターへ。 転身のアイダからあふれてきた対角線を次々企画にする岡部三知代が、 編集建築したギャラリーを通じて問いかけるコラム。 藤元明は、対話や協働のプロセスを重んじるアー […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。