鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。

薄暗い高架下に立って改札の方を眺めていると、ひときわ弾ける笑顔が目に入った。「おはようございます!やっと会えた!」きざし旬然教室の学衆・本城慎之介さんだ。ネット上の教室では毎日言葉を交わし合っていたが、実際に会うのはこの日がはじめて。仲間とともに初対面を喜び合う声が高架下に響いた。軽井沢に住む本城さんは早朝に新幹線に乗り、豪徳寺駅まで駆けつけてくれた。足元には頑丈そうなスーツケースがひとつ。中には、プロジェクター、PC、スピーカー、三脚などの機材がぎっしりと詰まっていた。

感門之盟のオンライン開催が決まった1か月前、本城さんから勧学会に投稿が届いた。「感門之盟リアル汁講なんてどうでしょうか?」。きざし旬然教室は開講直後から共読の活気に溢れ、4カ月の稽古によって仲間との絆は相当に深まっていた。オンライン汁講に加えリアル汁講も開いたが、急なコロナの盛り上がりで参加できなくなった学衆さんが続出。本城さんもその一人だった。だからこそ感門之盟で会えるのを心待ちにしていた。しかしそれも叶わないと知り、みなで集まって感門之盟のライブビューイングをすることを提案してくれたのだ。案のなかには宮坂千穂というお名前があった。2006年、本城さんが15[守]・陽明むすび教室の学衆だったときの師範代だ。ひさびさに連絡を取り[守]の再受講中であることを報告したところ、宮坂さんが東京でゲストハウスを運営していることを知ったという。そしてきざし旬然教室のリアル汁講で場所を使わせてもらえないかと相談をしてくれていた。宮坂さんは快諾、教室の仲間も乗った。こうして感門之盟2日目にリアル汁講を開くことが決まった。

ライブビューイングの場は東新宿だが、直前に豪徳寺集合に変更になった。本楼で登壇するチャンスを手に入れた永岡育子さんを、みなでハレの舞台へと送り出したいという仲間たちの心遣いだった。感門之盟前の午前中は駅前のデニーズでリアル汁講第一部。目玉は「本の贈り合い」だ。各自「きざし」というテーマで本を選び、中身を隠して包み、おもてに数字を書いて持ち寄った。テーブルの真ん中にすべての数字を並べ、せーの!で好きな数字を指さす。

一発で決まった。本を受け取ってわくわくしながら包みを開け、思いがけない本との出会いがはじまった。「こんな思い出があってね」「この本のここが好き」など、おもいを伝える贈り手たち。貰い手はにこにこと、あるいは真剣な顔つきで本を眺め、仲間が綴ったメッセージを読み、パラパラと頁をめくったりさっそく読みはじめたりしている。本を贈り、贈られ、感想を交わし合う時間はほんのわずかだったが、たしかな「手触り」のある時間だった。編集学校で連綿と続いてきた「おもいの交換」の手触りそのものだった。

17時すぎ、卒門証授与の時間に、ライブビューイングの現場と本楼がはじめてZoomでつながった。本楼登壇を終えた永岡さんも仲間と合流。次期50[守]での師範代登板が決まった得原藍さん、ピアニストとして各地を飛び回る瀬尾真喜子さんも日頃の緊張が解けたかのように仲間と肩を寄せ合っている。宮坂さんの姿もある。どの顔も秘密基地に集まる少年少女のようにきらきらとしていて、この数時間でさらに絆を深め、ライブビューイングを心から愉しんでいることがすぐに分かった。本城さんのスーツケースに入っていた機材もフル稼働だ。白い壁に感門之盟の映像が大きく映し出されている。壁の手前のテーブルにはカラフルな書き込みがされた模造紙があり「感門之盟を観ながら感想の寄せ書きをしていました!」と誰かが教えてくれた。学衆・飯田泰興さんのアイディアだった。前日にEditCafeで行われた感想の寄せ書きが、翌日にはEditCafeを飛び出して手触りのあるリアル寄せ書きに変わっていた。

会えないことへの切なさからはじまった感門之盟までの1カ月。あきらめではなく可能性に向かう本城さんの「ないもの」編集があった。本や機材や模造紙というツールを持ち込み、一度きりの場をとことん楽しむための「ルル三条」もあった。そしてそこにはいつでも方法に混じる「人」がいた。編集学校の人と人のつながり、人に会いたいというおもいが、感門之盟リアル汁講を実現させた。

ここまでして仲間に会いたいと思えるのはなぜなのか。ネットに浮かぶイシスの教室がいまだに不思議でたまらない。

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

本楼に中3男子が現れた。テーブルにつくとかぶっていた黒いキャップを脇へ置き、きりっとした表情を見せる。隣に母親が座った。母は数年前にイシス編集学校の存在を知り、興味を持ちながらもイベント参加にはなかなか勇気が出なかった。 […]

先月、目の前に1冊の本が落ちてきた。部屋に積まれた本の小山から飛び出したのは、松岡正剛校長の著書『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)だ。それからというもの、SNSでイシス編集学校の宣伝を見かけることが急に増え、勢 […]

11/23(日)14~15時:ファン待望の「ほんのれんラジオ」公開生トークイベント開催!【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

母が亡くなった。子どもの頃から折り合いが悪かった母だ。あるとき知人に「お母さんって世界で一番大好きな人だよね」と言われ言葉を失ったことがある。そんなふうに思ったことは一度もない。顔を合わせばぶつかり、必要以上に口もきかず […]

申込受付中!10/26開講「山片蟠桃『夢の代』を読む」◎イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」

イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典に挑戦してきました。10月26日からの新コースは、江戸後期の町人にして驚くべき大著を残した異才・山片蟠桃(やまがた・ばんとう) […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-31

鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。

──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。

2025-12-30

ほんとうは二つにしか分かれていない体が三つに分かれているように見え、ほんとうは四対もある脚が三対しかないように見えるアリグモ。北斎に相似して、虫たちのモドキカタは唯一無二のオリジナリティに溢れている。

2025-12-25

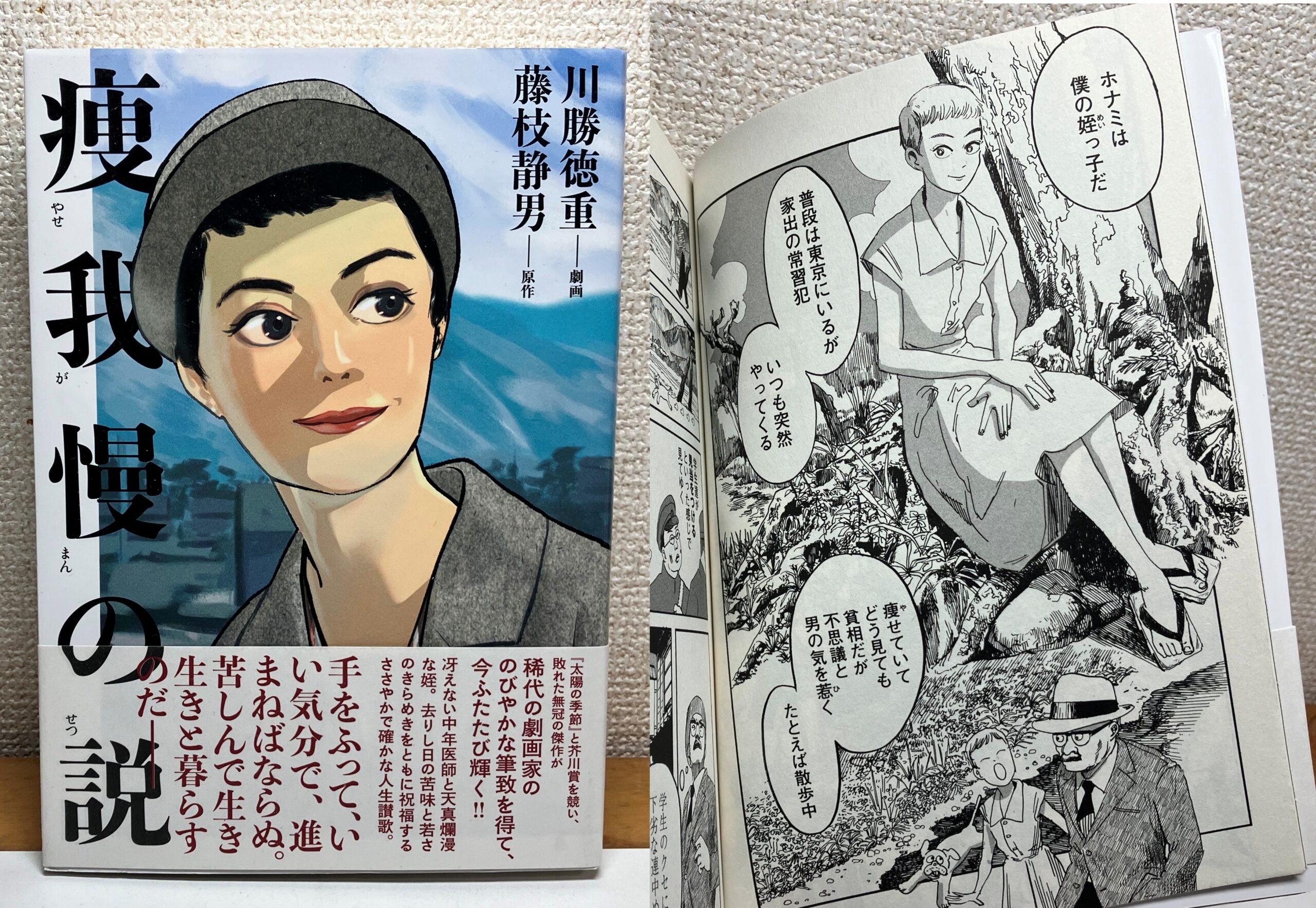

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。