発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

サブプライム問題、食品偽装、地球温暖化。

i-Phone、電子マネー、初音ミク。

今に続く問題の表面化と今も使われるインフラの初登場。2007年は同じような解決不能な問題と加速的な技術進化の中でも、とりわけ節目になる一年だったようです。その頃の私はと言えば、2004年に自分で立ち上げた会社を動かしながら、ロジカルシンキング、フォトリーディング、NLPなど片っ端から自己啓発やビジネス研修を受けまくっていたのですが、参加者が口々に言う「成長」や「成功」と言った文法に拒絶反応を身体が示し始めてきた時だったように思います。

アメリカ流や西洋風の教育ばかりの時代に、「日本式」はないのかと憤っていた私が、たまたまイシス編集学校の「守破離」という文字を見つけ、

即座にワンクリックして申し込むのは翌2008年の秋、20守まで待たないとなりません。2007年の松岡校長の出版著作は『誰も知らない世界と日本のまちがい』(春秋社)、『ちょっと本気な千夜千冊虎の巻』(求龍堂)『脳と日本人』(茂木健一郎/文藝春秋社)。

千夜千冊は2007年01月05日1169夜ヴァレリー・ラルボー『幼なごころ』から、2007年12月31日1214夜ゴットフリート・ロスト『司書』まで。その間、デフォー、グリム、セルバンテス、デカメロン、ヘルダーリン。無門関、李賀、横井小楠、童子問、儒教とは何か、東洋思想の流れ。そして、パースとベルクソンの決定打が放たれる一年です。

この後、イシスで大人気になる安田登さんの『ワキから見る能世界』が紹介されたのも2007年。翌年の校長の白川静本と相まってブームになります。ですから、このころのイシスな人たちは「常用字解」はマストアイテム。字通、字訓、字統を揃えると、イシス人として市民権を得る感じ? だったように思います。

この2007年は、タレブ『ブラック・スワン』、インゴルド『ラインズ』、ナヤン・チャンダ『グローバリゼーション 人類5万年のドラマ』、J・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』と注目作がいくつも出版されています。さて、その中で私が選んだのはこちら。

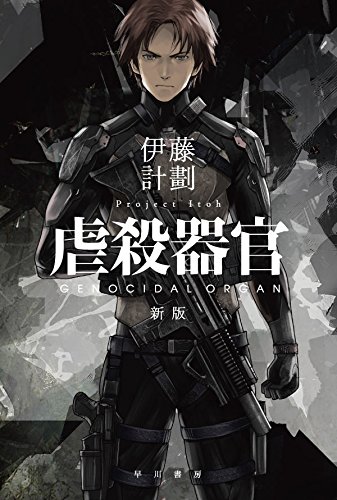

『虐殺器官』伊藤計劃著/早川書房、2007年6月

サラエボをはじめ、各地で頻発する内戦、なぜ、次々と内戦や虐殺は起こるのか。内戦地に送り込まれるアメリカ情報軍の主人公。そこには虐殺をコントロールする人間とそのための方法がありました。「人間には虐殺を司る器官が存在し、器官を活性化させる“虐殺文法”が存在する」。この虐殺文法を使うことで、物語は最終的にアメリカの内戦に向かいます。

この言語的方法が人を虐殺に向かわせることができるという発想には驚かされました。世界破滅に向かった虐殺世界のディストピアが、新たな「生府」の元、完全医療経済社会という死ねないディストピアに変じていくことを続編として描いたのが、14歳で自殺を試みる少女たちを主人公にした翌2008年の『ハーモニー』です。

伊藤計劃はご存知のように2009年に34歳で夭折するわけですが、オーウェルともハクスリーともまた違った方法で、『虐殺器官』『ハーモニー』という二つのディストピアを描きました。伊藤計劃=<Project Itoh>。「方法としての人格」を筆名にまでした伊藤計劃は二つのディストピア小説で何を描きたかったのでしょうか。何をプロジェクトしたかったのでしょうか。

このディストピア小説に呼応したわけではありませんが、2007年同年に、フレドリック・ジェイムソン『未来の考古学 ユートピアという名の欲望』というユートピアを思想した一冊も出版されました。歴史上実験されてきたユートピアは、フーリエや共産主義社会だけではなくことごとく失敗もしくはディストピア化してきました。

では、ユートピアは必ずディストピア化する裏腹なものか。ここで、ジェイムソンは「ユートピアの不可能性」ということを持ち出して、この「不可能性」は悲観論に陥らせるものではなく、「さらなるユートピア的<新機軸>の創造に向けて、そして未来の喪失に徹底的に反対して、想像力を駆り立てるものだ」と書いています。

「まずユートピア的なヴィジョンをほとばしらせることなしに、私たちの社会的存在が根本的に変化すると想像することは不可能なのである」とも。伊藤計劃の描いた前後する2つのディストピアは、言語やデバイスにいかに私たちがアフォードされやすいかも物語っています。しかし、一方でそのユートピア的な可能性も展いているようにみえるのです。

彼の類まれな方法的想像力でさらにいくつものユートピックな作品を生み出してもらいたかった。その早逝が悔やまれてなりません。

***

常にユートピックな思考でいくつものまだ見ぬプロジェクトを実現してきた松岡校長。そして、校長自ら最高傑作という言い方までする2000年に生まれたイシス編集学校。そこで交わされる方法の言語と、エディットカフェというインターフェイス。<編集稽古>を通して、人間や社会、文化とは何かを問い続けてきた学校は、20周年を迎えて、<Project ISIS>を少し明示的に語り始める時期なのでしょう。

多読ジムはその突端にいると言っていいかもしれませんね。次は、私も守に入門した2008年です。こちらはseason3で金代将に語ってもらいます。どうぞお楽しみに。

20th annniversary

イシス編集学校 林頭 吉村堅樹

吉村堅樹

僧侶で神父。塾講師でスナックホスト。ガードマンで映画助監督。介護ヘルパーでゲームデバッガー。節操ない転職の果て辿り着いた編集学校。揺らぐことないイシス愛が買われて、2012年から林頭に。

【オツ千ライブ!】6/10 20時より 1770夜 ミシェル・セール『小枝とフォーマット』配信

千夜千冊パラダイス特集 ミシェル・セール『小枝とフォーマット』をライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千! 松岡正剛からも、ぜひオツ千してもらいたい […]

【オツ千ライブ!】6/3 1852夜『知能の物語』をおっかけ生配信

千夜千冊 絶筆篇第二弾 1852夜をライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千! 松岡正剛が逝去して9ヶ月後に始まった千夜千冊 絶筆篇をおっかけるオツ […]

「おっかけ!千夜千冊ファンクラブ」。ちぢめて「オツ千」。千夜坊主こと林頭の吉村堅樹と千冊小僧こと方源(デザイナー)の穂積晴明。「松岡正剛の千夜千冊」ファンを自認する二人が、千夜のおっかけよろしく脱線、雑談、混乱の伴走する […]

【急報】4/5 伝習座 無料生配信決定! 田中優子の「あやかり編集力」

*先日お知らせしたzoomURLに誤記がありましたため、2025年4月2日14時付にてzoomURLの更新をしました。大変恐れ入りますが当日はお間違いないようご確認をお願いいたします。 伝へて習はざるか […]

【オツ千SP.9】macaroom アサヒさん来楼!安部公房を追っかけスペシャル

「おっかけ!千夜千冊ファンクラブ」、ちぢめて「オツ千」スペシャルは、千夜坊主・吉村と千冊小僧・穂積がおっかけしているミュージシャンであり文筆家、macaroomのリーダーであるアサヒさんをお迎えしました。 アサヒさん […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。

写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。

2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。

家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。

せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。

添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!

イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。

エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。

2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。

山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)

この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。

お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。

深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。