3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

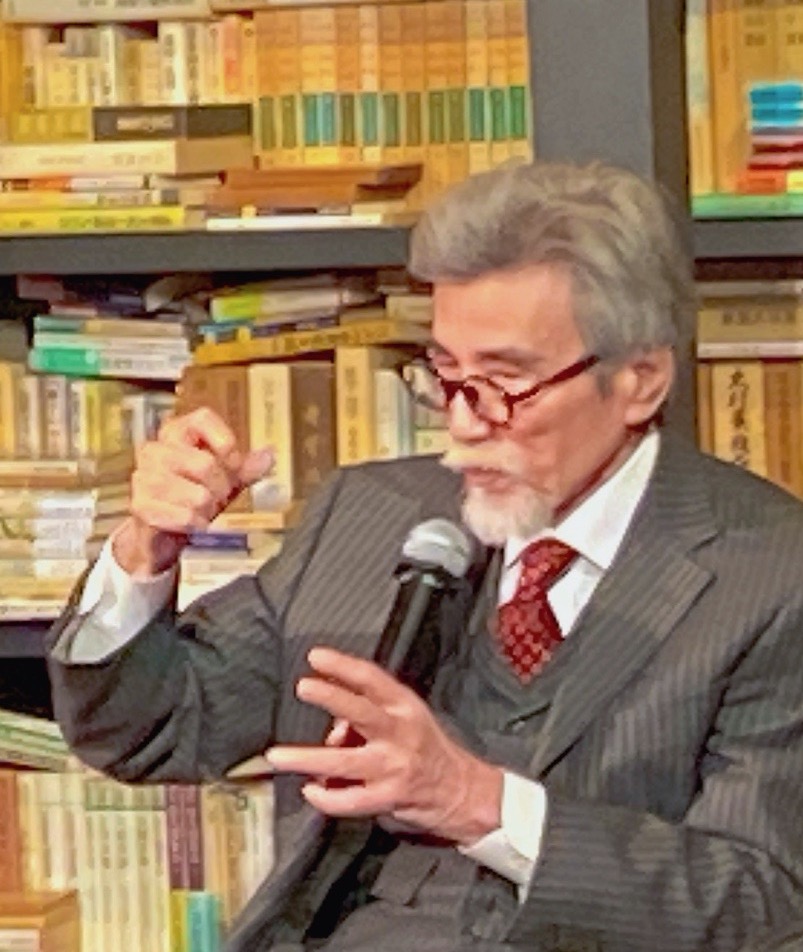

感門之盟の最後を飾るのは、もちろん、松岡校長の校長校話。第81回感門の盟では、校長の全ての仕事のアシスタントをしてきた木村久美子月匠と、イシス初の[離]の右筆・野嶋真帆番匠による、鼎談形式で行われた。

イシス編集学校は、回答、指南のやりとりをテキストのみで学ぶスタイルだが、グラフィックについても、校長のディレクションが隅々にまで行き届いている。

桑沢デザイン研究所で学んでいる時に校長と出会い、本人曰く「押しかけ」て50周年を迎えた木村月匠。イシス編集学校に入ってからデザインのプロセスを言語化できるようになり、ものを作る面白さにさらに自覚的になったと話す、グラフィックデザイナーの野嶋番匠。グラフィックに対する目利きのお二人とこれまでにないイシス編集学校の一面を聞くことが出来そうだ。

照明が落とされた本楼で、新生師範代だけでなく参加者は固唾を飲んで始まりを待つ。本記事では、二時間の濃い校長鼎談の一部を公開する。

■イシスはサーカス小屋?

野嶋は、申込をした当時のイシスを「サーカス小屋のようだった」と形容する。申込時に出された「好きなものを10個あげる」というお題を、怪しいと思うとともに魅力に感じ、イシスに自分が求めていたものがあるという信頼を感じたという。

「サーカス小屋の裏をちょっと覗いてみたいなと思ったんです」(野嶋)

「サーカス小屋」という野嶋の見立てを受け、校長松岡は初期のシルクドソレイユを例に、世のコンプライアンスから逸脱したここだけのルールを持つ編集の場としてイシス編集学校があることを明かした。

「ボストンでできたばかりのシルクドソレイユを観た。お芝居があり、色々な国籍が混じり合いこれまでにない世界をつくっていた。これを観たときに、世の中のルールじゃダメだと思った。その点で、イシス編集学校はサーカス小屋と呼べるかもしれないね」(校長)

松岡校長は、従来のルールにとらわれない大胆なクリエイティブを書物でも編集しつづけてきた。その一冊である『全宇宙誌』は「本そのものが宇宙それ自体であるような一書をつくってみたい」という校長の編集方針のもと、デザイナー杉浦康平らとともに7年の歳月をかけて完成した伝説的一冊である。巻末のクレジットには、この日の鼎談で木村月匠から名前の挙がった、戸田ツトム氏や羽良多平吉氏の名前もある。

■アマチュアリズムとプロフェッショナル

長年校長の仕事を見てきた木村月匠からは、校長の方法についてQが飛んだ。

木村は、『アートジャパネスク』をつくるときに、日本文化に馴染みのない工作舎のスタッフを、各巻に担当をさせたことに驚いたという。

「松岡校長はアマチュアとプロフェッショナルを分けないで混ぜる。これは校長の方法なのでしょうか」(木村)

校長は当時を思い出しながら、「工作舎のメンバーは桃山文化と北山文化の区別もつかないんだよ」と苦笑い。一方で、アマチュアはプロフェッショナルのような基準を持っていないが、だからこそつくれるものがあると校長は考えているという。そのためにも、アマチュアをどうやって知の世界や学びの世界に持ってくるかが、当時の課題だったという。

「何も知らないアマチュアが(絞り染めの技法の)辻が花を見たらどう思うか。初めて『鬼滅の刃』から漫画に入ったら何を感じるか。そこに関心があった。なぜなら、平均値である基準の見方に括られないのが歴史だと思ったから。そこで、アマチュアを混ぜて『アートジャパネスク』をつくった。失敗したら全部責任を取ろうと思った」(校長)

その方法はイシス編集学校にも続いているという。

「師範代は迷いがあってもそれでいい。教えるプロではない人が戸惑いや不安や必死さを抱えながら師範代として指南に向かうことで、その人ならではの教室運営ができる。知識だけを一方的に伝えるのではないこんなスタイルはイシスにしかないのではないか」(野嶋)

だからといって師範代は一人ではない。『アートジャパネスク』をつくる際に校長が全ての責任を負ったように、教室には師範や番匠がいる。

「イシス編集学校は、全教室に師範や番匠がいる。師範代はアマチュアであっても構わないけど、同じ大変な経験をした師範がカバーをする仕組みにした」(校長)

イシス編集学校もまた、校長のクリエイティブワークの一つであったのだ。

松岡校長によって編集されたイシス編集学校のシステムのもと、この春からまた新師範代が教室運営を担う。次の感門を迎えるころには、師範代の数だけのたくさんの学びや物語が教室のあちこちでうまれることだろう。

北條玲子

編集的先達:池澤祐子師範。没頭こそが生きがい。没入こそが本懐。書道、ヨガを経て、タンゴを愛する情熱の師範。柔らかくて動じない受容力の編集ファンタジスタでもある。レコードプレイヤーを購入し、SP盤沼にダイブ中。

前期、「元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた」が遊刊エディストに連載され大きな話題になった。 元・師範代の母が中学生の息子の編集稽古にじっと耳を澄ませてみた #01――かちゃかちゃ […]

御伽話のワンダーは背中の羽で宙に舞い、夜にさやげば、カオスの声がこだまする。 54[破]の師範代は、自由闊達、イキイキと時に激しくそのロールをまっとうした。 54[破]10教室の中で2つの教室は、師範の名付けのもとに撚り […]

種を守っていた殻を破り、ぐんぐん伸びた芽は大きく育ち、今日本楼で花が咲く。 この日の寿ぎに準備を尽くすのは、学衆、花伝生だけではない。第88回感門之盟の司会を担う澁谷菜穂子錬成師範は、編集的先達、さだまさしの3冊の本を用 […]

風に舞う花びらは、本楼から京都へと運ばれた。[守]の師範代は、[破]の師範代へと変身を遂げ、その笑顔には頼もしさが漂う。 思えば、53[守]の本楼汁講で、土田実季師範代は、その力を発揮したのだった。 202 […]

世界は「音」で溢れている。でも「切ない音」は1つだけ――。54[守]師範が、「数寄を好きに語る」エッセイシリーズ。北條玲子師範が、タンゴを奏でる楽器「バンドネオン」について語ります。 ただタンゴの音を奏で […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-23

3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。

2025-12-10

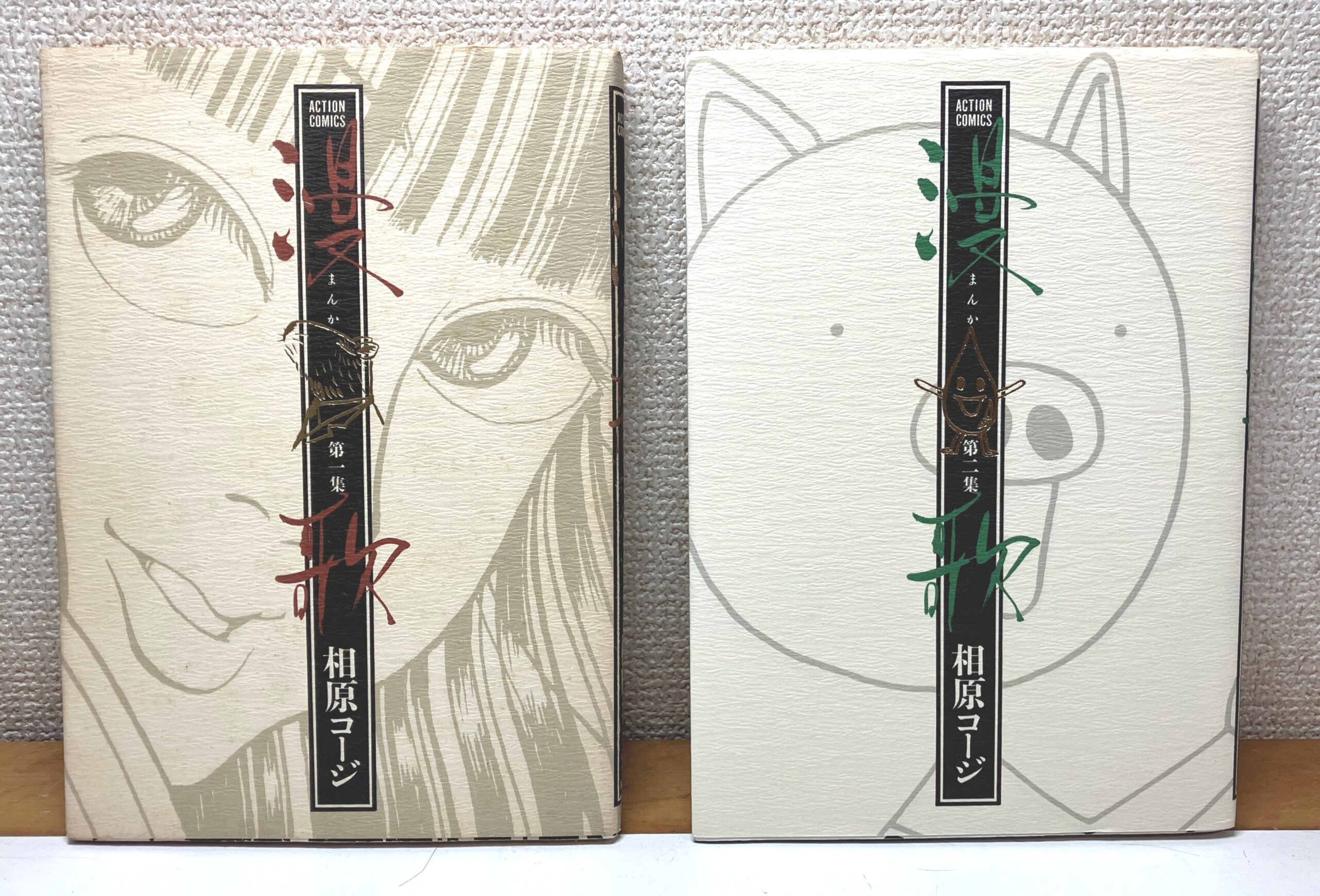

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。