ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

新しい伽藍は白い。だが、それは次第に黒く汚れてしまう。だからこそ、常に新しい輝きを求めるべきなのである。

にもかかわらず、その汚れたものを美化し、あまつさえいまだ白いと言い張り、守り、固執する人間がいる。

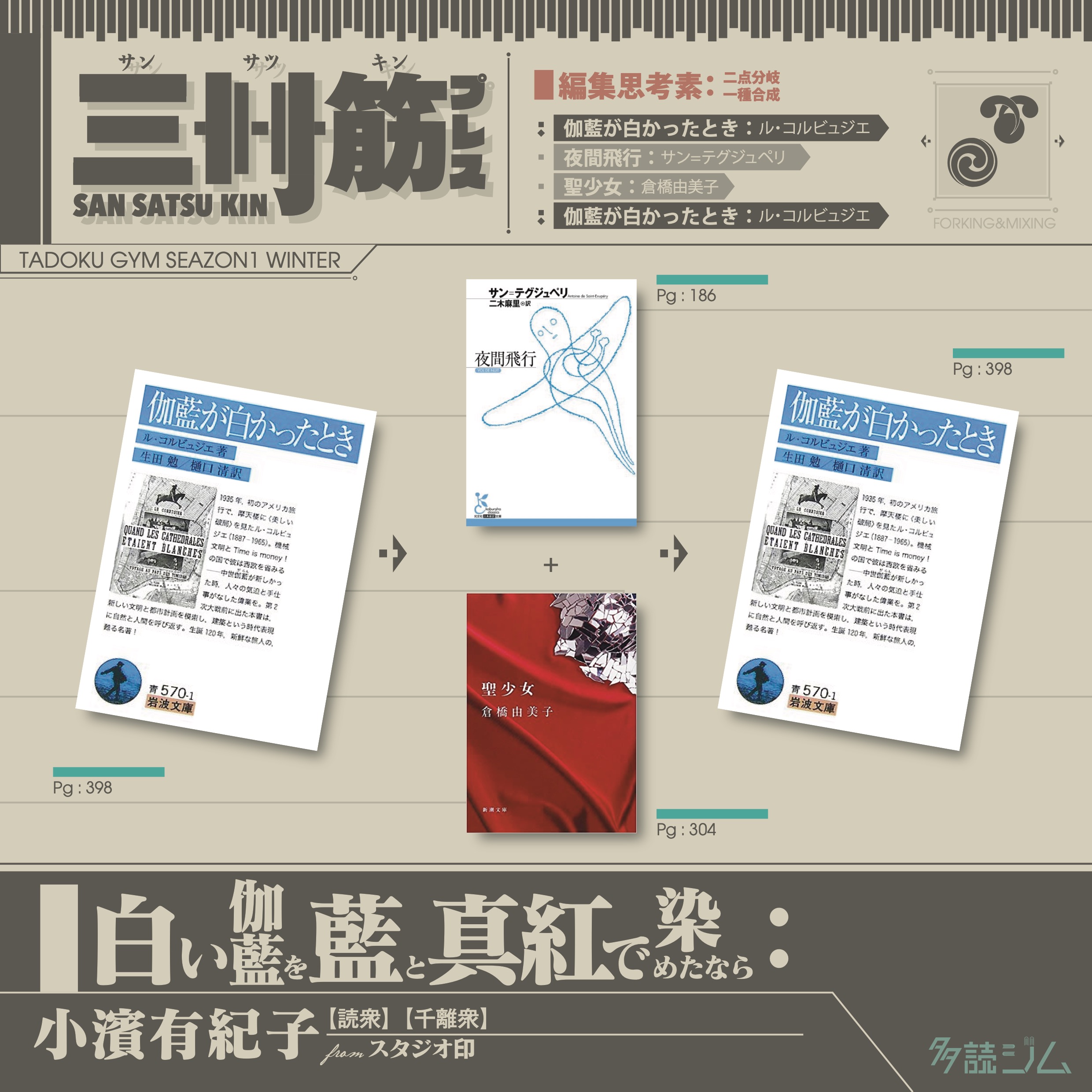

『伽藍が白かったとき』には、建築のみならず、絵画、都市計画、インテリア・デザインといった広い領域での「近代の精神」の実現を目指していたコルビュジエの信念が詰まっている。

アーティストは単なるお飾りの美を生み出す芸術家ではなく、日常に規律と調和をもたらすためのクリエイターでなければならない。必要なのは、温故知新に留まらない換骨奪胎。過去に学ぶのではなく、本歌取りしながら新しい表現を見つけていく使命がある。愛する国立西洋美術館もサヴォア邸も、単なる容れ物ではない。中世的思想を支えにしつつも、近代的機械を取り入れることで新たな機能的価値を生み出す、文明開花論そのものなのである。

彼が求めていたのは、規律であり調和であった。だが、それらは決して、凝り固まった静的なものでも、物質的な真実でもなかった。人々の意識の問題として、むしろ動的に「あり」つづけること、明確に「見る」ように努めることだった。

コルビュジエの建築には「物語」がある。

ならば、『伽藍が白かったとき』というブラックボックスに、切実な空への希望を、日々生まれ出る自身の日常に乗せていたサン=テグジュベリと、美意識にも似た見方への信念を、日々変化する内面の、変化しない非日常に乗せていた倉橋由美子を容れてみたら、どのような関数と解が生まれるのか。

千夜千冊で「サン=テグジュペリ以外の誰もが描きえない、まさに『精神の飛行』」と評された『夜間飛行』では、短い作品をさらに23章に分割し、映画のような場面編集を生かして、飛行輸送人ファビアンの危機感と絶望、支配人リヴィエールの押し殺した強い使命感を余すことなく伝えている。

私と空への憧れを同にするサン=テグジュペリは、名門貴族の子弟として生まれ、パイロットと作家以外にも、数々の顔を持っていた。郵便飛行機の管理者として、南米やアフリカへの路線を開拓した空の時代の先駆者。建築家。航空力学の専門家としてジェット機の開発を目指し、その特許を所有する天才技術者。第二次世界大戦における戦場の英雄。数学者であり、哲学者。多彩な天才作家は、当時、常に死の淵と隣り合わせだったパイロットとして、数々の冒険を通して人間と文化を上空から眺めていた。

前衛は、規律を持たなければ成し遂げられない。サン=テグジュベリの眼差しには、時代や人種、国境を越えた普遍的な真実が滲む。

一方の倉橋由美子は、私の生涯消えない疵である。内側を引っかき続け、もはや瘡蓋にすらさせてくれない。未紀と同様、「いま、血を流しているところなのよ」だ。

目指していた医師への道は挫折、歯科衛生士からもドロップアウトして、フランス文学を学ぶ。この奇妙な経歴の一致は、私たちが魂の双生児たる所以の一端でもある。サルトル、カフカの影響を受けた観念的小説で評価を得る一方、中期以降は古今東西の古典文学を本歌取りする作風が加わった。膨大な知識を絶妙な塩梅で用いることで、自身の主義・思想を二重三重にも擬態して突きつける。読み手の知力、想像力、読書力が残酷なまでに試され、ついてこられなければ容赦なく振り落とす。

何が真実で何が嘘なのか、『聖少女』は、現実を甘い虚構で包みながら、虚構を現実に模した螺旋多重構造を、独特の淡々とした筆致で描く。異常な世界である近親相姦にある種の調和をもたらし、選ばれた愛に聖化するという試みは、成功どころの話ではない。大成功だった。

コルビジュエはいう、1957年のパリで。

「視覚が一たび自己の前に確保されれば、行く道の不安定と起伏がはっきり現われる。導きの線が見分けられ、引かれる。そして導きの線によって人は行動できるのだ。そこに事実がある。そして、そこに問題があるのだ。」

●書名:

●3冊の関係性(編集思考素):二点分岐と一種合成

小濱有紀子

編集的先達:倉橋由美子。古今東西の物語を読破し、数式にすることができる異才。国文学を専攻し、くずし字も読みこなす職能。自らドラムを打ち鳴らし、年間50本超のライブ追っかけを続ける情熱。多彩で独自の編集道を走る、物語講座・創師。

【受講者募集開始!】18綴 物語講座で世界を再編集する方法を学ぼう!

物語講座は、物語”を”編集することだけが目的の講座ではありません。 もちろん、物語が大好き、プロの物書きになりたい、[破]で面白かった物語編集術を極めたい。 大歓迎です。 実際、下記3つのお稽古を通して、誰 […]

リアルな師脚座は、ますます物語に満ちている【16綴物語講座への誘い】

9月3日(日)。 残暑どころか、まだまだ盛夏と見紛うばかりの熱気のなか、当期指導陣全員がイシス学林局に集合。 16綴師脚座は、久々に完全リアル開催と相成りました。 師範からの熱い厚いプログラムレクチャーはい […]

いざ、発見と構築の「物語」という方法へ【16綴物語講座への誘い】

先日、「ガウディとサグラダ・ファミリア展」に行ってきました。 展示は「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発する」という素晴らしい名言からスタートしたのですが、私の人生の師のひとりであるガブリエル・タルドの「す […]

14綴から新設された「トリガー・クエスト」の最後のお題が出題され、1週間後に参稿を控える12月4日(日)。 待ちに待ったリアル稽古「蒐譚場」は、今年もオンラインと本楼でのハイブリッド開催となった。 だが、南は石垣島から北 […]

昨季14綴で、開講以来初の大幅なお題改編(「異端で異質。物語講座 14綴から、新たな冒険がはじまる」)を経て、さらにウキウキの止まらない物語講座。 世界を切り拓くアウトロー・イシス編集学校において、さらなる横超・凌駕を画 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。