結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

おくのほそ道は本当に細い。

山形県と秋田県の県境、芭蕉の旅程の最北端である象潟に近い、三崎山旧街道を歩いてそう思った。箱根の山より険しいと言われ、日本海側の街道随一の難所と呼ばれた地点のせいか、鬱蒼とした谷もあり、江戸時代の「街道」が現在イメージするそれよりもはるかに狭いことに驚いた。

今は誰もいないこの道は、書物の中に面影を残す数百年前を生きた人が、肉体を持って確かに歩いた道。それを不可思議に思いながら歩く。

わたしは芭蕉が旅の起点とした千住の近くに生まれ、今は旅程の折り返し地点である平泉から車で1時間ほど、その黄金文化を支えたと言われる金山のある海辺の町に住んでいる。東北に住んでいると、旅行に行った先で芭蕉の足跡によく出会う。

西行を旅する、芭蕉を旅する

中沢新一は俳人の小澤實にこう語った。「小澤さんは芭蕉を追って旅をしているでしょう。芭蕉は西行を旅している。そのときどきの環境空間はひどく違うんですねえ」。京都から大仏の建立資金を求めて旅に出た西行の時代には、江戸は原野のようなもので、平泉は京都よりまばゆい黄金郷のようだった。それが芭蕉の時代には、江戸は世界一の大都市で、平泉は草に覆われた廃墟。そして現代は、芭蕉が歩いた細い道筋は忘れられ、かつての街道には歩く人より車が行き交っている。

ふたりが話したのは、『俳句の海に潜る』と名付けられた対談だ。中沢は新幹線の車内誌に掲載される小澤の文章を、小澤は中沢の『アースダイバー』を、それぞれ愛読していた。その後NHKの俳句講座への出演を契機に二人は親しくなり、俳句のアースダイバー性を巡る対話をすることになった。

自然の声の寄坐になる

中沢は縄文地図を片手に東京を巡った『アースダイバー』のメンタリティを、「常に空間と時間を垂直運動しながら、他の世界へ移行できるような」ものだと言う。俳句はその精神をもって「日常生活の掟を全部捨てていって、菰を着るくらいに貧しくなって自然と触れ合って、自然の声を韻律にのせて語る行為」だと。自然の中に溶け込み、蝕知感覚が働くからこそ、自然の声の寄坐になれる。

自然の中にうごめくものの声はどのようにして聞こえてくるのだろう。すべての生きものはそれぞれの本能によって、「環境の中のいくつかのものを抽出し、それに意味を与えて自らの世界認識を持ち、その世界の中で生き、行動している」と動物行動学者の日高敏隆は言う。そのそれぞれの環世界を日高は「イリュージョン」と呼び、『動物と人間の世界認識』に綴った。

ほかの生きものの声を聞くためには、人間のイリュージョンをもつ身であることを忘れてはならないのだろう。自らがユクスキュルのいう抜き型であり、その輪郭の凹に応じた凸が外側にあることを。

海を見よ

ほかの生きものとのあいだをつなぐものとして、東日本大震災のあと多用されるようになった「絆」という言葉がある。この言葉への嫌悪感を示して、中沢はこう言った。「絆って、結局、橋をつくって、島と島を結んでしまえと言うようなものでしょう。『人間一人ひとりで孤立しているから絆で結びましょう』って、そうじゃないだろう。『この間にある海を発見しようじゃないか』ということのほうが大事で、そこに橋をつくったらおしまいだ。時々、行ったり来たりする舟があればいいわけで、橋をつくったら海に触れられないじゃないか。」

触れられなくなったらおしまいだ、とまで言う海。孤立しているかのような島の輪郭は、そんなにはっきりと動かずにあるわけじゃない。気候によって極地の氷の量が変動すれば、島のかたちも変わる。海底までいけば、島はひとつになる。それなのに、陸地を絶対として、陸地のルールで橋を渡せば、世界のすべてがつながるかのように考えてしまうのはなぜだろう。海こそが元から世界を結んでいるのに。島々の境界を溶け合わせたり、作り替えたりするほどに包み込んで。

イシス編集学校には、世阿弥の『花伝書』に肖った、「花伝所」という場がある。そこでは編集術の指南の方法を学ぶ。その「師範」を二期以上担当した人には「師範選書」が贈られる。「師範選書」を選本する松岡正剛校長と田中晶子花伝所長の二人が唯一二度選んだ著者がいる。それはイギリスの社会人類学者ティム・インゴルドだ。

インゴルドは、結ぶことや歩くこと、成長することや人間になること、 そして天候にも、ラインを見いだしてきた。師範選書の一冊『ラインズ 線の文化史』の続編 『ライフ・オブ・ラインズ―線の生態人類学』 で、こう語る。「わたしたちが居住する世界は、固定され、決められた形に結晶化されてきたものではまったくなく、生成し、変動し、流れる世界、つまり、天候―世界である」。このたえず生まれ流動する世界を象徴しているのが、中沢の言う海ではないか。

船乗りの仕事を「板子一枚下は地獄」と言うことわざがあるが、そんな海の上に立っているような世界で、なにかを知るとはどういう風にして得られることなのか。インゴルドは言う。「動くことは知ることである。歩行者は進むにつれて知るのだ」。

西行の跡を追いながら、菰を着て自然の声の寄坐となる芭蕉。芭蕉と旅する小澤。かつては溶け合っていたかもしれないなにかと重なって歩くことが、イリュージョンに阻まれて知ることのできないはずの世界そのものに、一瞬触れることができるような気がする唯一の手段なのだ。と、江戸から「おく」へ来て、ときどきに芭蕉の面影に出くわすわたしは思った。

INFO

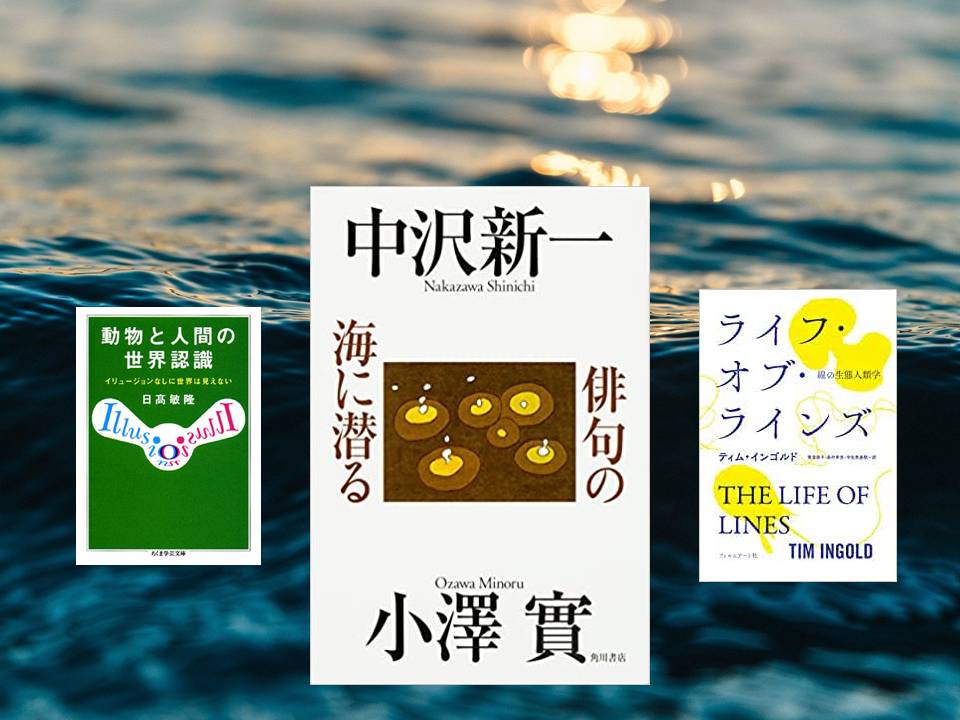

∈『俳句の海に潜る』中沢新一・小澤實/角川書店

∈『動物と人間の世界認識』日高敏隆/ちくま学芸文庫

∈『ライフ・オブ・ラインズ―線の生態人類学』ティム・インゴルド/フィルムアート社

⊕多読ジム Season06・春⊕

∈選本テーマ:旅する三冊

∈スタジオゆいゆい(渡會真澄冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):二点分岐型

林 愛

編集的先達:山田詠美。日本語教師として香港に滞在経験もあるエディストライター。いまは主婦として、1歳の娘を編集工学的に観察することが日課になっている。千離衆、未知奥連所属。

透き通っているのに底の見えない碧い湖みたいだ―30[守]の感門之盟ではじめて会った松岡正剛の瞳は、ユングの元型にいう「オールド・ワイズ・マン」そのものだった。幼いころに見た印象のままに「ポム爺さんみたい」と矢萩師範代と […]

スペインにも苗代がある。日本という方法がどんな航路を辿ってそこで息づいているのかー三陸の港から物語をはじめたい。 わたしが住んでいる町は、縄文時代の遺跡からもマグロの骨が出土する、日本一マグロ漁師の多い […]

東京を離れるまで、桜と言えばソメイヨシノだと思っていた。山桜に江戸彼岸桜、枝垂桜に八重桜、それぞれのうつくしさがあることは地方に住むようになって知った。小ぶりでかわいらしい熊谷桜もそのなかのひとつ。早咲きであることから […]

2011年の3月11日にはここにいなかった。けれど、東日本大震災の慰霊祭に参加するのは8回目になった。住んでいる神社の境内の慰霊碑の前に祭壇を設けて、亡くなった人にご神饌と呼ばれる食事を捧げ、祈る。午後2時46分が近づ […]

はじめてみちのくの夫の実家に行った帰り道、「どこか行きたいところある?」と聞かれてリクエストしたのは、遠野の近くにある続石だった。「よし、東北を探究するぞ!」と思って、そのころ何度もページをめくったのは、『荒俣宏・高橋 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。