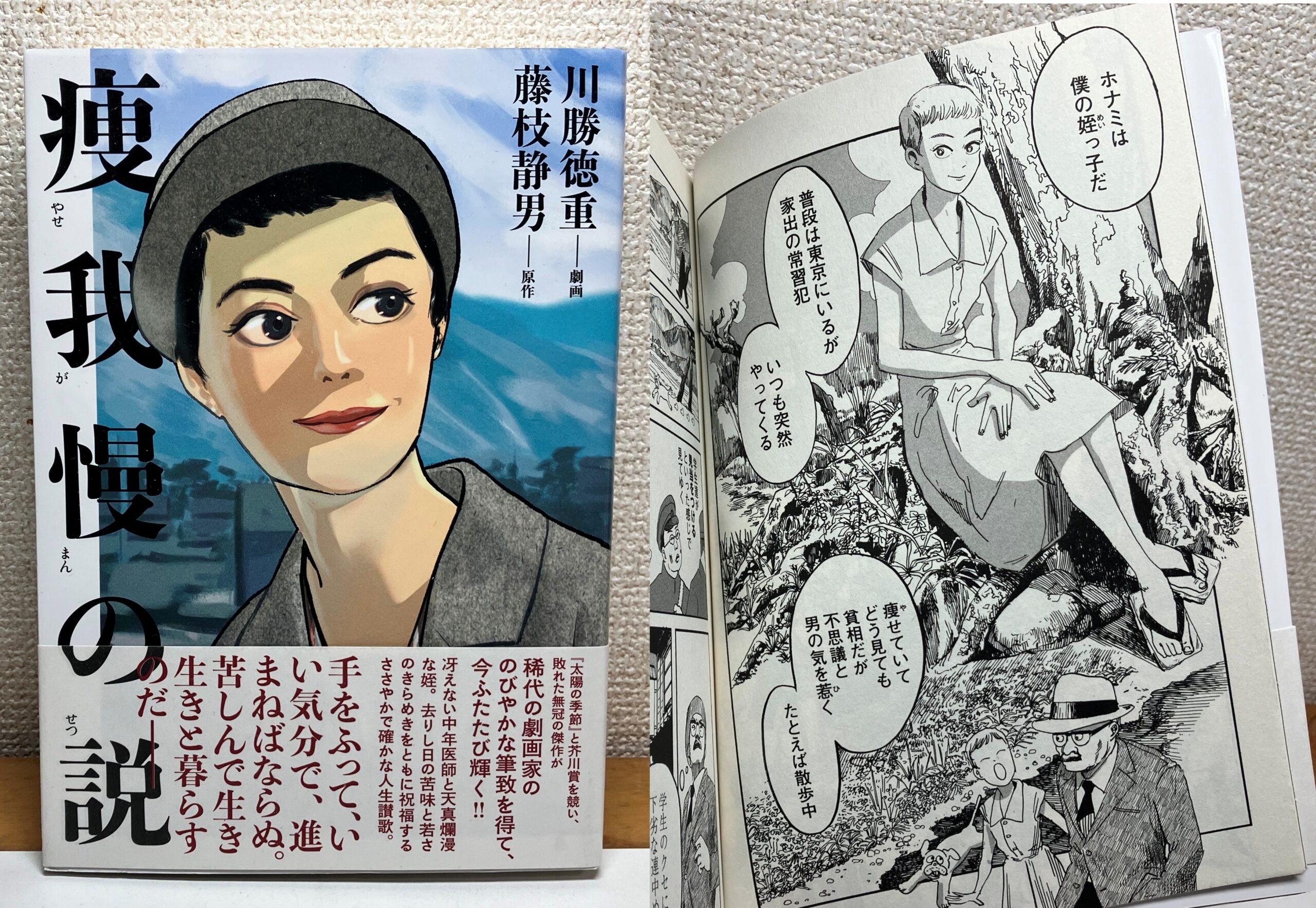

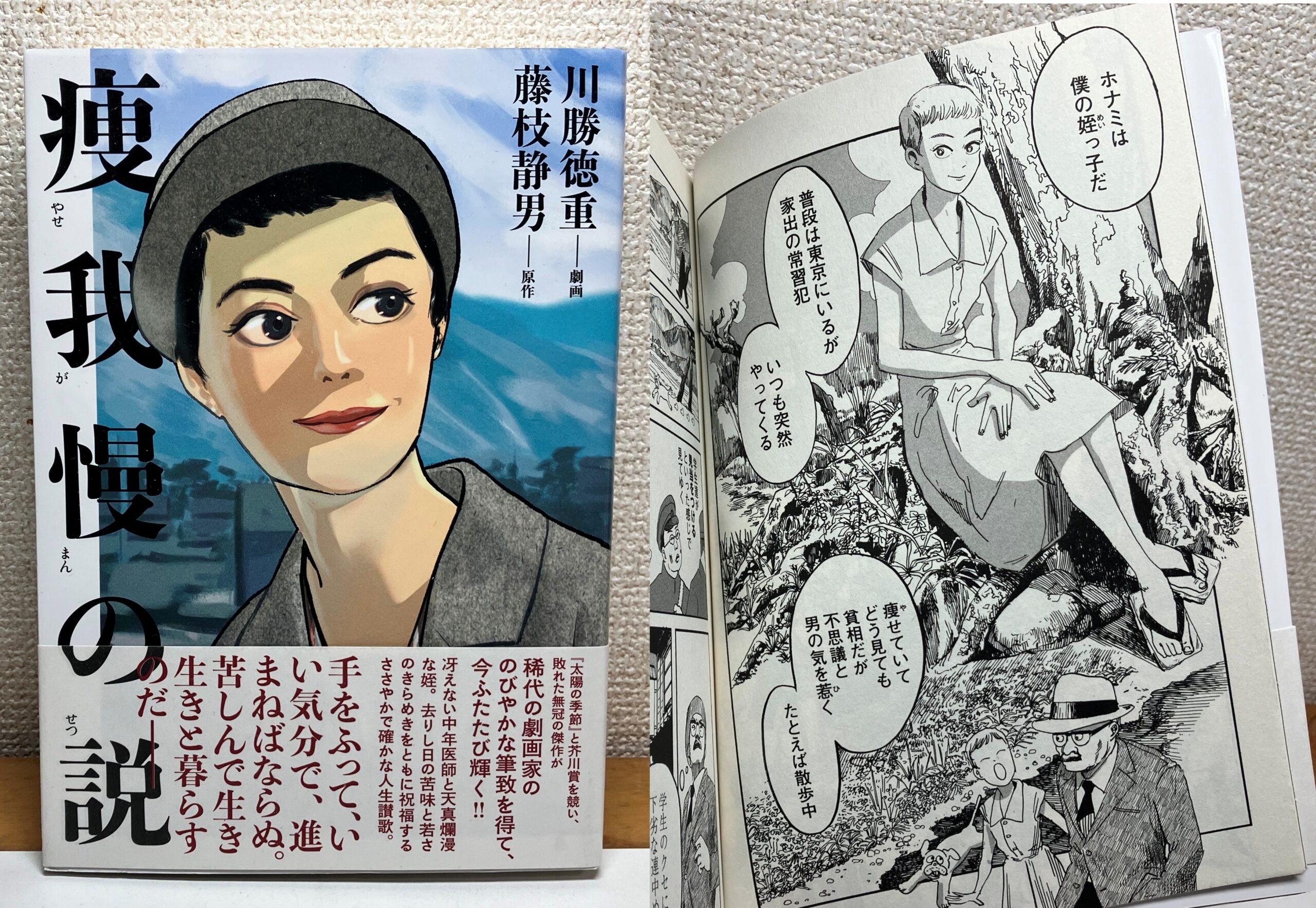

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

「この物語に頻繁に登場するドゥルシアーネ・デル・トボーソという女は、豚を塩漬けにすることにかけては、マンチャ地方のいかなる女よりも腕ききだと言われている」というアラビア語の記述を見て、モーロ人は笑う。この一節には、ドン・キホーテの聖女ドゥルシネーアが、豚に触れることさえ禁じられた隠れユダヤ人、すなわちマラーノであることが暗示されている。マラーノと同じく周縁的な立場を生きるモーロ人は、その秘密のメッセージにとっさに気がついた。16世紀のスペインは、非キリスト教徒に対する異端審問が横行し、反ユダヤ主義の恐怖国家と化していた。

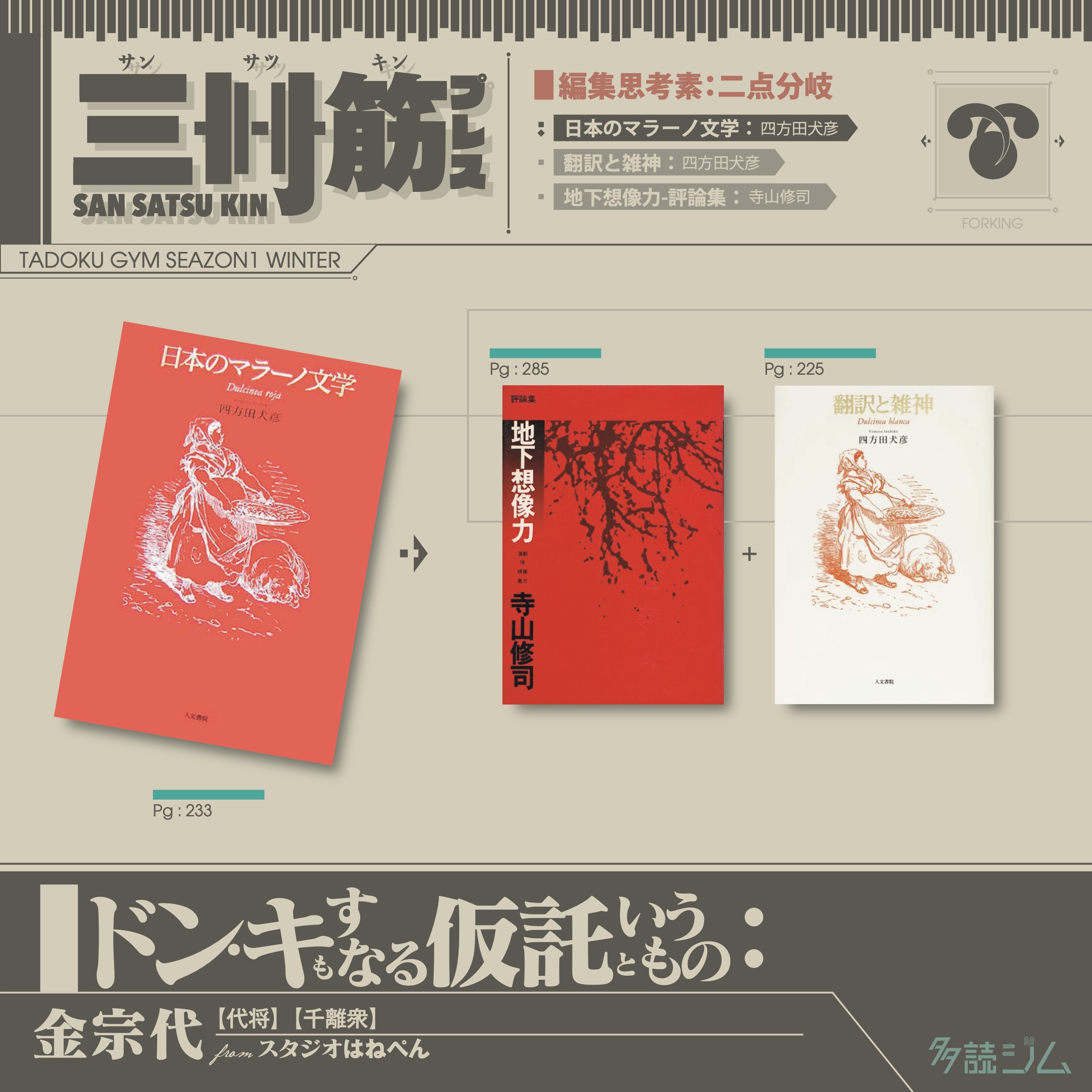

はたしてセルバンテスはドゥルシネーアにいかなる文学の隠喩を装填したのか。この問いが『日本のマラーノ文学』『翻訳と雑神』(ともに人文書院)に、それぞれ「ドゥルシネーア赤」「ドゥルシネーア白」という”隠れサブタイトル”が付されている由縁である。

「赤」では民族的、宗教的、文化的出自を「隠しながら告白する」というパラドキシカルな文学的実践を「マラーノ文学」と名づけ、島崎藤村の「破戒」をひっとうに、日本人としての出自を隠蔽した李香蘭、生涯にわたって強引に日本人になろうとした立原正秋、日本人でありながら逆説的に朝鮮人という虚構を借りる寺山修司、最後まで出自に言及することを拒んだ松田優作、さらに中上健次、玄月や宋敏鎬にいたる10人ほどの文学者や映画俳優が、「白」では金素雲、パゾリーニ、スピヴァク、吉増剛造などが取り上げられている。四方田犬彦お得意の”先達トラックメイク”だ。

そもそも「マラーノ」とは、カスティーリャの古語で「豚」という意味である。豚にかこつけて他者を侮辱したり罵倒することは、キリスト教文化に固有のものではなく、韓国では「豚足」を意味する「チョッパリ」を日本人に対する罵倒語として使う。朝鮮半島に植民者として到来してきた日本人が下駄を履いて往来を闊歩するさいに、二股の足の指がまるで豚の蹄のように見えたことに由来する。在日朝鮮人に対しては、半分チョッパリを意味する「半チョッパリ」という差別語もある。

罵倒語と言えば、セルバンテス研究の第一人者である、かのミハイル・バフチンが思い出される。カーニヴァル理論のなかでもとりわけ重要な位置を占めるテーマだった。

寺山修司が翻訳したブロードウェイの反戦ロック・ミュージカル『HAIR』には、原作で黒人に対する差別語が列挙されるくだりで、思いつくかぎりの在日朝鮮人に関する差別用語が集められている。罵倒カタログの徹底を通して当の罵倒を相対化してしまおうという目論見だが、ぼくが聞き及ぶ範囲おいて、二代目快楽亭ブラックの放送禁止落語「朝鮮人の恩返し」を除いて、これほどに危険な在日差別をテーマにした実験作は見たことがない。

テーマだけ言うなら、最近日に日に存在感を増している韓国出身で大阪在住の移民者ラッパーMOMENT JOONなどにも当てはまるが、そこに「隠す」という所作は介在しない。むしろひたすらの暴露や告発なのである。

<原作>

おれは

黒んぼ ニグロ ブラックニガー

ジャングルバーニー 豚 用なし

ピカニーニー マウマウ

アンクルトム 黒えた ちびくろサンボ

同じパン食ってなぜちがうんだ

エレベーター オペレーター 石鹸泥棒

便所掃除

満員電車のブードー 人間コールタール

石炭クズ いつになったら朝日は昇るの?

拝啓 大統領閣下

拝啓 大統領閣下

糞ッ!

<寺山版>

おれは

アサ公 朝鮮 にんにく野郎

アリラン 豚 用なし

アイゴーアイゴー コーリャン

チョセンチョセンとパカにするな

同じメシ食って とこちがうんだ

センちゃん アサちゃん 小松川高の便所掃除

寸又峡の狂人 大震災のたゝりもの

国境線の 家なき子ちゃん

拝啓 天皇陛下さま

拝啓 天皇陛下さま

糞ッ!

脚本のあまりの過激さに恐れをなした興行側の松竹は無断で寺山を降板させた。その顛末と幻の台本が『地下想像力 評論集』(講談社)に綴られている。

在日朝鮮人問題は、寺山が生涯にわたって囚われ続けた人格の虚構化と自我の分裂、虚言礼賛の主題と深く結びつく。ただし、寺山にとっては朝鮮人について書くことが重要なのではない。朝鮮人のフリをして書くことが重要なのである。セイゴオ先生の言葉を借りるなら、擬くこと、「ほんと」と「つもり」の区別を紛らわせることこそが、歴史の「負」を照射する寺山スタイルだった。

当時流行していた騎士道小説のパロディをよそおって、あえてアラビア語からの翻訳であると語り手に語らしめたセルバンテスにしてすでに、書くという行為がすなわち翻訳するという行為と本来的に地続きにして同義であることを深く理解していた。

翻訳とは、本来はありもしない起源への批評であり、距離化であり、言語どうしの戦争なのである。身近なJブンガクで言えば、井上ひさしの『吉里吉里人』や柳瀬尚紀のジョイス訳がそのことを端的にあらわしている。

あるいは、近代文学という枠組みをすっ飛ばしていいのなら、男でありながら女になりきり、仮名文字で記した日記をよそおい、『ドン・キホーテ』さながら、三重の仮託によって創作された『土佐日記』がある。こうなると妄想は止まらない。「隠しながら告白する」という方法は、よもやジャパン・スタイルを読み解く鍵さえも握っているのではないかと思えてくる。

ひるがえって今いちど、仮託という方法を実感したいなら、テリー・ギリアムが失敗に失敗を重ねて苦節三十年のすえに現代に甦らせた映画『ドン・キホーテ』がオススメだ。はたまた、原美の閉館を惜しみつつ森村泰昌の「エゴオブスクラ東京2020―さまよえるニッポンの私」を堪能したいところだが、映画館も美術館も緊急事態宣言下ではどっこい無理な話である。それならやっぱり、千夜千冊を手引きにして、紀貫之の格別な”あやかり編集術”に、ひそやかにギョッとするのが手っ取りばやく、効果テキメン。今宵、カルメン・マキでも聴きながら。

●三冊の本:

●3冊の関係性(編集思考素):一種合成型

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:夢野久作

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

【1/21(水)】田中優子(江戸文化研究者)×小倉加奈子(病理医) 新たな学びの場をつくる「編集」と「稽古」[W刊行記念]

人は何を、どのように学ぶことで、自らの能力を発揮できるのか。 生成AIの急速な普及、国際関係の不安定化が進むいま、知のあり方や学びの方法そのものが根本から問い直されています。「学びとは何か」という問いは、もはや一部の […]

募集開始★多読アレゴリア2026 料理?源氏? 新クラブ紹介

多読アレゴリアの新シーズン(2026・冬)の募集が始まります。 先月は創設1周年を記念して、多読アレゴリア主催の「別典祭」が開催されました。ほんのれんクラブやオツ千の生ライブ、着物コンパクラブのファッションショーなど […]

募集開始★津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》 イシス編集学校[守]特別講義

●「編集宣言」とは? イシス編集学校の基本コース[守]では、毎期、第一線で活躍するゲストを招いた特別講義「編集宣言」を開催しています。これまで“現在”アーティストの宇川直宏さん、作家の佐藤優さん、社会学者の大澤真幸さんら […]

11月は別典祭へいこう! 二日限りの編集別天地?【11/23-24開催】(11/21更新)

11.21更新 2日間通しプログラム詳細(EDO風狂連)を更新しました。 11.20更新 2日間通しプログラム詳細(勝手にアカデミア、イシス編集学校、別典祭感門団)を更新しました。 11.18更新 2日間通しプログラム詳 […]

【12/9ライブ配信】田中優子×鈴木健「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」

12月9日(火)14時より、イシス編集学校の学長・田中優子と、co-missionメンバーの鈴木健さんによる特別対談を開催します。タイトルは「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」です。 &nbs […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-25

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

2025-12-23

3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。