結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

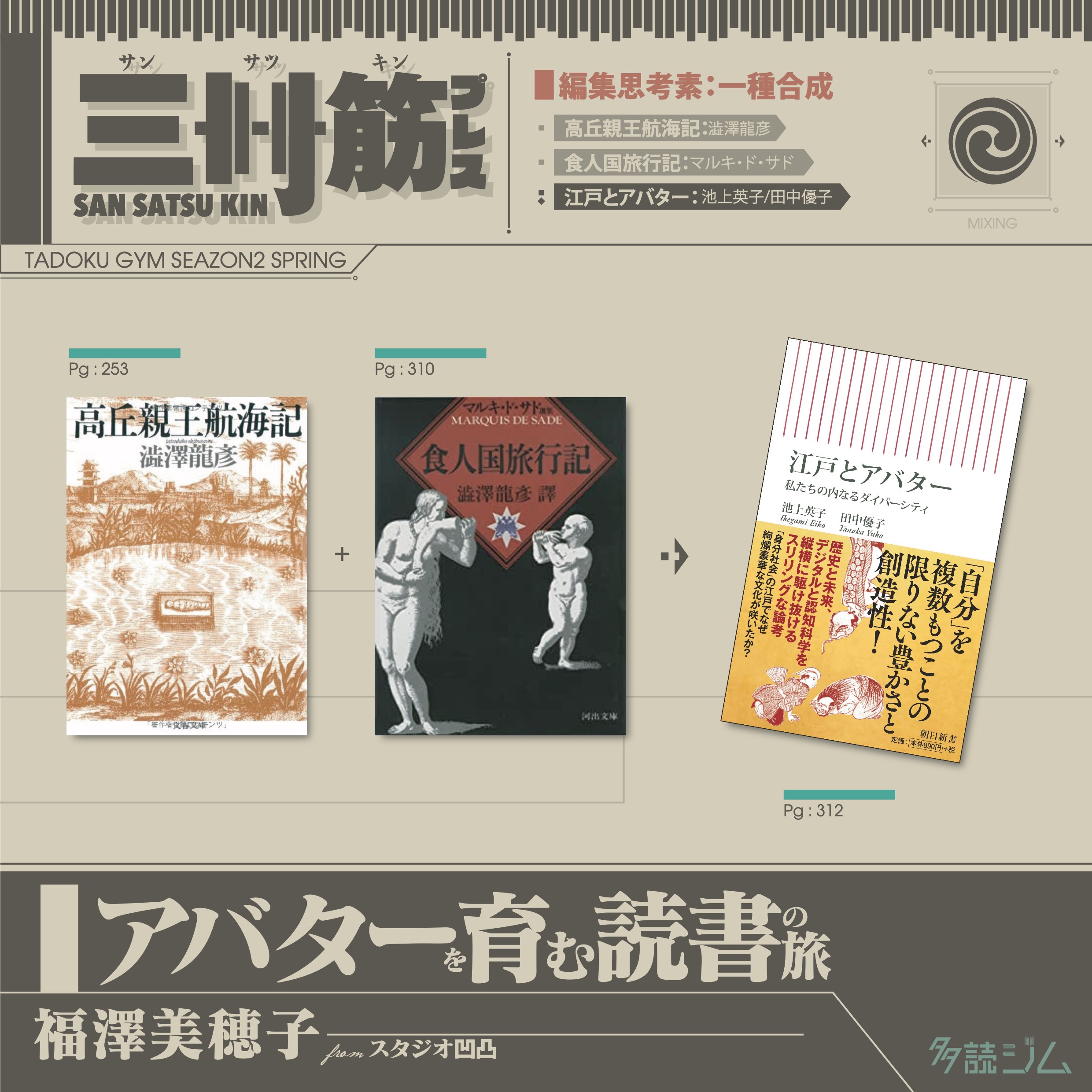

「そうれ、天竺まで飛んでゆけ」。幼い頃に親しくした藤原薬子の面影に導かれるように、貞観7年(865年)正月27日、67歳の高丘親王は中国の広州から天竺へ向けて船出した。船旅は天候に大きく左右され、予定通りには進まない。数々の不思議な現象に出合い、夢と現実を行き来しながらついに憧れの天竺へ、虎に食われることで志をまっとうする旅物語『高丘親王航海記』。

澁澤龍彦の遺作となった本作は、死の翌年、読売文学賞を受賞。喉を傷めて病を得ながらも旅を続ける親王と、喉頭がんを患いながら本書を執筆する澁澤を重ねて読むと心が痛い。

晩年は松岡校長に「ぼくはもう日本のことしか興味がない」と語った澁澤は、大学時代にシュールレアリスムに熱中、サド文学を紹介した第一人者である。

その澁澤が訳したサド侯爵の著作のひとつ『食人国旅行記』は、長編書簡体小説『アリーヌとヴァルクールあるいは哲学小説』の一部である。離れ離れになった若い夫婦がお互いを探し求めて旅をするが、船旅は主人公を予想もしない場所へ連れていく。異国の風習を描くことで、サドは自身が生きた18世紀後半のヨーロッパ社会の善悪や裏表をあぶり出した。

異なる風習や倫理に遭遇すると、常にはない自分が現れる。食人国の社会システムが完全な悪徳で、美徳の国のそれが完全に素晴らしいのか? ヨーロッパに戻った主人公が陥る境遇を描きながらも、作者は何も言わない。善悪の基準が相対化され、読み手は価値観を揺さぶられる。

夢か現実か、不思議に遭遇しても淡々と運命を受け入れ進む高丘親王。悪徳の国でも美徳の国でも、嫌悪感や好感とうまく付き合いながら生き続けるサンヴィル。目前に立ち現れる「異質」は、主人公たちの新たな一面を引き出す。

それはまるで、『江戸とアバター』で池上英子氏と田中優子氏が論じる分身「アバター」の誕生だ。高丘親王もサンヴィルも、「1つの空間に固執しないアバター主義」を自然と実践している。

江戸時代は、連、座、会、社、結、講など、「家」とは違う「別世」の場で他者と関わりながら、能力を磨き、個性を発揮していく生き方があり、1人の人間が多数の役割と名前を持つことが普通であった。

しかしながら、「たくさんの私」をもっていても「身体はひとつ」。社会システム(=幕府)と衝突した作家恋川春町としてのアバターをまっとうするなら、本体の45歳の倉橋格は自死するしかない。別世での生を選び、「ほくそえみながら、淡々と」自害したであろう倉橋。さりげなく差し込まれるこのアバター主義を手放しで礼賛できないエピソードは、胸に突き刺さる。高丘親王の餓虎投身による天竺行きも、穏やかなほほ笑みの自死だ。

「『自分』を複数もつことの限りない豊かさと創造性」をうたうアバター主義だが、現世での生が断たれるのは痛ましい。アバターの存在は、社会と衝突してもしたたかに幸せに生き抜く力にしたいもの。

サド自身も、書くことを通じてたくさんのアバターを生み出した。著書や本の登場人物はアバターとなって時代を越えて生き続け、読み手や社会を揺さぶる。本を読むことは他者である著者や登場人物と出会うことであり、それにより読者のアバターが生まれ、育つ。美徳の国の王ザメの父王の「うんと勉強するがよい」という言葉と、田中優子氏の「自分の外側にあるものだから、『学ぶ』が必要」という言葉が呼応し、本と旅──どちらも自分の外側にある異国──に導かれる3冊。

これまできっかけを見つけられなくて澁澤やサドに踏み出せなかった人におススメしたい。

●3冊の本:

『高丘親王航海記』澁澤龍彦/文春文庫

『食人国旅行記』マルキ・ド・サド/河出文庫

『江戸とアバター 私たちの内なるダイバーシティ』池上英子、田中優子/朝日新書

●3冊の関係性(編集思考素):一種合成型

福澤美穂子

編集的先達:石井桃子。夢二の絵から出てきたような柳腰で、謎のメタファーとともにさらっと歯に衣着せぬ発言も言ってのける。常に初心の瑞々しさを失わない少女のような魅力をもち、チャイコフスキーのピアノにも編集にも一途に恋する求道者でもある。

2025年4月5日、伝習座に続き、55[守]纏界式が行われた。先日の感門之盟の冠界式で真新しい教室名を手にした師範代は、教室名をコンパイル&エディットして世界観を深め、A4一枚に教室のイメージを凝縮したフライヤーを作成す […]

ちょうど10年前、[離]の太田香保総匠のピアノの話に触発されて、子どもの頃に習っていたピアノレッスンを再開した。そのことを松岡校長はことのほか喜んでくれて、何かの機会で会うたびに「最近どう、やってる?」と話しかけてくれ […]

黒の服に白色っぽいズボンのすらりとした眼鏡の若者が豪徳寺駅に立っている。頭文字A教室の笹本直人師範代だ。7月13日土曜日午後14時40分。事前の案内で時間だけ伝えて日付を忘れるというハプニングがあったものの、なんとかこ […]

関東地方が梅雨明けした日、53守の夜空に3つのオンライン汁講の星が輝いた。そのひとつが、第一回進塁ピーターパン教室汁講。約2時間のあいだに5人の学衆が出入りした、自由な往来の汁講である。総山師範代は、あらかじめ組んでい […]

53期[守]師範による「数寄語り」シリーズの第二弾は、イシス歴16年目という福澤美穂子だ。着物もワンピースも着こなし、粋人と少女とを共在させる福澤は、10年前の師範代時代に学衆の回答に胸キュンしたことも、昨夜の53守の師 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。

2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。

2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。