草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

等式は等号でつながるが、相似式はニアリイコール(≒)でつながる。厳密に同じとはいえないが、ほぼ等しい。『知の編集術』では「類型学≒形態学≒原型性」「貨幣≒真理≒縮減された複雑性≒一般化されたコミュニケーション・メディア」といういいかえ記号として登場しました。当夜では、二つの相似式をめぐる観察が、アートの冒険を乗せて始まっていくのです〜。

「レオナルド≒バッハ≒デュシャン」の相似式は、

ぼくのその後の編集的格闘にとってはどうしても譲れない

芸術史上の先行モデルの極め付けだった。

1778夜は、1776夜まで連打された<神秘主義>と1777夜の「ロココからキュビスムへ」という<スタイル>の変遷を追跡した書物がなぜつながるのか、という謎解きから始まります。

両者をつなぐ「鍵言葉」は「サブスティテューション(代)」です。<代>の1文字は編集学校では極めて大切にされるもの。師範代の<代>に、松岡校長の依り代があるというずっしり重い言説から、「ボクの名前が入っていてうれしいです」と、われらが金くんを狂喜させた多読ジムの「代将」タイトルまで、<代>と見ただけで「来たぞ、来たぞ」と感じる方も多かったでしょう。

でも、<代>は一代で留まってはいません。「つぎつぎ・に・なりゆく・いきほひ」(0564夜)がつづくことにこそ創発的な価値があり、「別様の可能性」が拓かれる余地や余白があるのですね。それゆえ、どんなにすくんでいるように見える現実においても、何事かを引き受けたいと感じる人に、次のフレーズが贈られます。

偶有性が別様の可能性や発見的なものになるには、

先行モデルにできるだけ際立つほどに代表的なものを

いくつか想定できていなければならない。

そして、それらの複数の先行モデルのあいだの

意外な相互関係を、そこそこ想定しておかなければならない。

折しも東京五輪。松岡校長が極め付けという先行モデル「レオナルド≒バッハ≒デュシャン」の肖像を手元に集めてみようと検索すると、ブラジルのハンドボール選手やイタリアの競泳選手ばかりがヒットするではないですか。バッハにおいてをや、「誰が会長さんに用があるねーん!」と絶叫することしばし、でありました。

デュシャンはアートの領域に「レディメイド」という

コロンブスの卵をもちこんだだけではない。

現代思想にとっても編集工学にとっても、

デュシャンは「境界にいつづけた神」であり、

つねに普遍ルネサンスを覆すニューバロック的な

「両界的方法の提案者」だった。

本書で主に引かれた動線は、「ジョン・ラスキン≒マックス・エルンスト≒デュシャン」ですから、1778夜でもマルセル・デュシャンに脚光が当たります。デュシャンといえば便器を展示した《泉》で芸術の「地」を揺るがせた前衛芸術家というぐらいしか知りませんでしたが、「精密検眼士」という名刺を持ち、発明フェアでロトレリーフを施したヴィジュアル・レコードを売っていたという逸話に驚きました。

回転するロトレリーフは、21世紀のわれわれにとっては、iTunesのビジュアライザー等で経験した、ちょっとレトロな代物。二次元が動きによって錯覚的に膨らんだり縮んだり、Appleの場合は音と連動させたところがミソでしたが、デュシャンはただもう「動くとかたちが変わる」魔法を提供したかったわけです。「信じられないくらいお祭り気分だった」ということです。

それが光の分解と点描に支えられた印象派に対する批判だったことなど、アートにくわしい人たちには常識なのでしょうが、門外漢の自分には印象派の描法が「網膜主義」であり、目的の色をパレット上で混ぜずに別々にくっつけるというところ、「食べたら胃の中で一緒になる」という乱暴な料理理論を想起させて、ちょっと愉快でした。

アートの歴史は偶然も必然も、判然も当然も追ってきた。

アートはその営みの当初からサブスティテューション含みの

「全然アート」なのである。

この後に続く<全然アートの仲間>の列挙は「光、天体、暗闇」に始まり、「カメラ・オブスクラ、カンバス、地図」を経て「フェティシュ、疾病、エロス」へ、どこをどう切っても<三つ組>で推移しています。どういうことかというと、「光、天体、暗闇」のグループが「天体、暗闇、線描」に移行し、それから「暗闇、線描、洞窟」に変化する。「本棚の本は、3冊ずつで見ていく」というのはこういうことだったのか、と何度も熟読してしまいました。

この後、サブスティテューション(代理形成力)こそが表象力であると思想的に気が付いた人物の名前も列挙されていきます。その最初がジョン・ラスキン。本書が紹介するジョン・ラスキンは、「外国語を知らずに旅行する子ども」として登場します。現地の言葉を知らないがゆえに、彼は世界を「自分の眼で見る<観察者>」となる方法を学んだのだ、と。

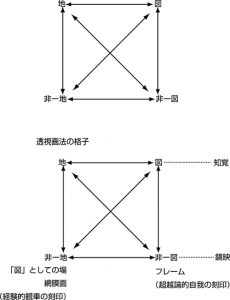

本書に出てくる二つの図版を並べてみました。一つ目は、「もし地から引き離された図がなければ、視覚(ヴィジョン)というものはない」というゲシュタルト心理学者の教えに基づいて描かれた「宇宙」です。図と地は対峙し、非ー図と非ー地も向かい合います。しかし同様に図VS非ー図、地VS非ー地も成り立ち、<対角線>を引くことで、「地VS非ー図」、「図VS非ー地」の関係も成立するわけです。

本書に出てくる二つの図版を並べてみました。一つ目は、「もし地から引き離された図がなければ、視覚(ヴィジョン)というものはない」というゲシュタルト心理学者の教えに基づいて描かれた「宇宙」です。図と地は対峙し、非ー図と非ー地も向かい合います。しかし同様に図VS非ー図、地VS非ー地も成り立ち、<対角線>を引くことで、「地VS非ー図」、「図VS非ー地」の関係も成立するわけです。

これって、文章にするとどうなるでしょうか。

地=現実の世界

図=現実の出来事

非ー地=非現実の世界

非ー図=非現実の出来事

とすると、<対角線>を引いたときに生まれるのは

のようになっていくわけです。

下の図は「透視画法の格子」をこの図式に当てはめたもの、さらにロザリンドさんはこれを援用しまくって、「構造主義のグラフ」「ラカンのLシェーマ」「オートマトン」などをサブスチしていきます。このあたりが、松岡校長には「リクツにこだわる」と見えたのか、「お侠(キャン)でスマート」と映ったのか。<地と図>にテトラレンマがありえるのなら、<二軸四方>についても一挙に見方が変わります。

蛇足ながら、マックス・エルンストの『百頭女』の元ネタが医学誌の”La Nature”だったことにも驚きです。リアリズムの組み合わせでイリュージョンが生まれる。「ほんととつもり」が入れ子をなす擬理論にもアートにも果てはありません。

大音美弥子

編集的先達:パティ・スミス 「千夜千冊エディション」の校正から書店での棚づくり、読書会やワークショップまで、本シリーズの川上から川下までを一挙にになう千夜千冊エディション研究家。かつては伝説の書店「松丸本舗」の名物ブックショップエディター。読書の匠として松岡正剛から「冊匠」と呼ばれ、イシス編集学校の読書講座「多読ジム」を牽引する。遊刊エディストでは、ほぼ日刊のブックガイド「読めば、MIYAKO」、お悩み事に本で答える「千悩千冊」など連載中。

「情報はひとりでいられない」。[守]入門のしょっぱなで出会ったことばが何度も胸に去来した。花と歌を楼主<泣き虫セイゴオ>に捧げようという願いに始まった5月11日のISIS FESTA【花歌果の戒】。参加者はたくさんのセイ […]

【参加者募集】2025母の日は、編集の父セイゴオを偲ぶ「花歌果の戒(かかかのかい)」へ、本楼へ

生と死はいつも背中合わせの裏おもて。背後の死を通じて目前の生をゆたかにする【終活読書★四門堂】(多読アレゴリア)より、特別イベントのお知らせです。 5月第二日曜の11日午後、豪徳寺赤堤のISIS館本楼に […]

【多読アレゴリア:終活読書★四門堂】春の門は花と詩がいっぱい!

四つのシをめぐって、あれやこれやとアレゴリア、「終活読書★四門堂」も<冬:私>の季節はそろそろ大団円。バトンタッチに向けてスタンバイOKの<春:詩>担当の塚田堂守より、お誘いメッセージをお届けします。 […]

去ること、多読ジムseason19では「三冊筋プレス◎アワード」が開催されました。お題は「古典に親しむ三冊」。今回は古典にちなんで「八犬伝」仕立ての講評です。どうぞお楽しみに。 千夜千冊エディションvol […]

【MEditLab×多読ジム】欲張りなドクトルになるには(大音美弥子)

多読ジム出版社コラボ企画第四弾は、小倉加奈子析匠が主催するMEditLab(順天堂大学STEAM教育研究会)! お題のテーマは「お医者さんに読ませたい三冊」。MEdit Labが編集工学研究所とともに開発したSTEAM教 […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。