昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

43[破]は開講3週目を迎え、いよいよ文体編集術の総仕上げ「セイゴオ知文術」にさしかかっていく。10月26日、比叡おろし教室の角山さんからセイゴオ知文術の初稿が届いた。22日に文体編集術・後半のお題が届けられ、わずか4日目のことだった。

セイゴオ知文術は、10冊の課題本から1冊を選び、一般の読み手を想定して800字で紹介する編集稽古だ。しかし、ただの紹介文、感想文ではない。松岡校長の千夜千冊を擬き、本や著者のもっているスタイルに合わせてモードを編集する「モード文体術」、知識情報を的確かつ適切に用いて編集する「知文術」を合わせたものが求められる。

稽古の先には、11月10日を締め切りとして、43[破]最初のアワード「アリスとテレス賞」のエントリーが控えている。優秀作として、モード文体術と知文術が高度に融合した作品に贈られるのが「アリストテレス大賞」だ。

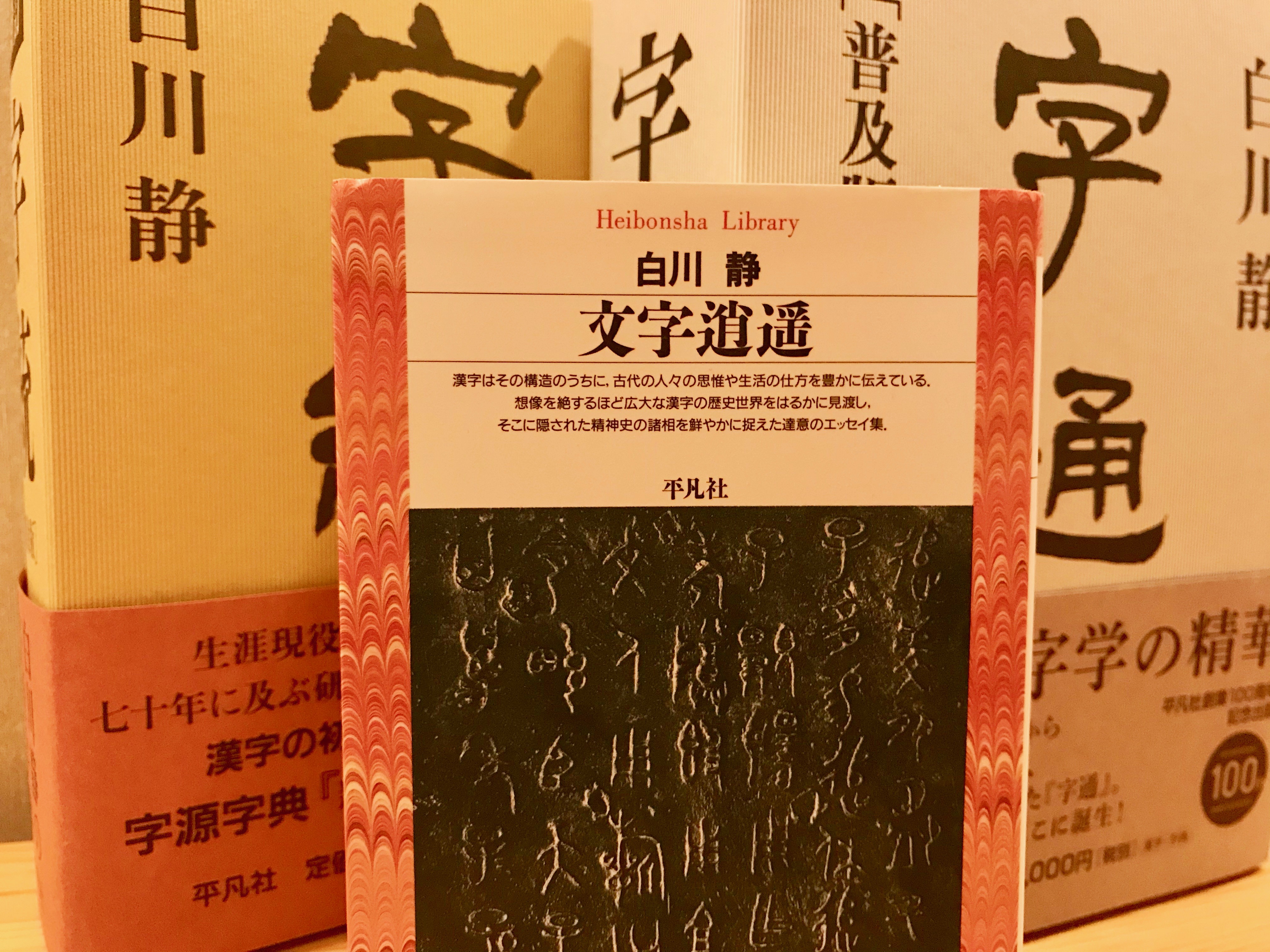

前期42[破]の「アリストテレス大賞」は、はじかみレモン教室の福井千裕さんが受賞した。選んだ本は『文字逍遥』(白川静著)。漢字の構造から字の初義を考え、その後の展開を文化史や精神史の立場から紐解く「遊字論」「道字論」を始めとしたエッセイ集で、重厚にして硬質な筆致でありながらも、万葉の詩情薫る白川漢字学の入門書でもある。

福井さんの稽古ぶりは、受賞作を決める選評会議でも話題になった。気がつけば夜が明ける日々が続き、初稿が届いたのは、エントリー前日。回答の余白には、苦しみ、あがいた爪痕が刻まれていた。マーキング、キーワードの書き出し、白川が甲骨文字を書き写していたことを知れば、自身でも文字をなぞり、手を動かす。「たくさんの白川静」を知るために関連書籍にも手を伸ばした。

格闘の末に生み落とされた初稿は、白川静を見事に擬いていた。字義の背後にある呪性をまとい、言葉を扱う覚悟が伝わる。梅澤師範代は「憑依力」という言葉で讃えた。

稽古の中で福井さんは、文字を通して神の声を聞き、生きた人々の面影を追っていた白川静の姿に、自分の魂も共鳴して震える感覚を覚えたという。推敲では「(文字学の)定説を覆した」という出来事に対し、「覆す解釈だった」「覆す事件だった」「覆す発見だった」など、評価づける言葉を入れるべきかどうか、言葉ひとつ、その意味やイメージがどう伝わるかにも心を砕き、最後まであがき続けた。文字と向き合い続けた白川静を常に感じていたかのように。

今、43[破]では、全9教室73名が学ぶ。10冊の本、10人の著者が新たな出会いを待っている。著者の言葉がどのようにして生まれてきたのか、自分のヨミをもって迫ることで新たな見方や言葉を獲得し、思いもよらなかったメッセージに出会えるだろう。未知へと挑む、セイゴオ知文術に期待したい。

わたなべたかし

編集的先達:井伏鱒二。けっこうそつなく、けっこうかっこよく、けっこう子どもに熱い。つまり、かなりスマートな師範。トレードマークは髭と銀髪と笑顔でなくなる小さい目。

いっそ師範代をテーマに物語を書けばよかった。「律師の部屋」【78感門】

いっそ師範代をテーマに物語を書けば良かった。 旬然たる学衆を迎えて編集稽古をたどる「律師の部屋」。感門出張編として本楼の中央に設えられたステージで、47破「オブザ・ベーション教室」の学衆・新坂彩子さんが稽古 […]

43[破]AT物語・アリス大賞受賞、羽根田月香さんインタビュー クリエイティブ信仰との決別

「選評委員にケチをつけに行きたいところですが…」と、アリストテレス大賞を信じていた教室仲間からの発言も飛び出した羽根田月香さん(比叡おろし教室)のアリス大賞。ふくよ(福田容子)師範代は、「アリスの花咲くその土中には、テレ […]

物語編集稽古の翻案に対し「原作の焼き直しを根絶する!」と宣言したかどうかはさておき、汁講でのリアル編集稽古に比叡おろし教室のふくよ(福田容子)師範代は燃えていた。今や汁講の定番プログラムとなったリアル編集稽古は、お題の […]

「汁講で工作舎時代の希少本の一部を見せていただけると聞き、狂喜乱舞しております」(43[破]別院投稿企画/思い出深い「あの言葉」より) 編集工学研究所(豪徳寺)で開催される汁講での楽しみのひとつに、松岡 […]

42[破]別院にて、突破学衆から43[守]の仲間へのメッセージを届ける企画が開催された。 [破]は松岡校長の仕事術が詰まった濃密かつ格別な4ヵ月。突破直後の学衆の語る言葉が熱くほとばしる。 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。