棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

去ること、多読ジムseason19では「三冊筋プレス◎アワード」が開催されました。お題は「古典に親しむ三冊」。今回は古典にちなんで「八犬伝」仕立ての講評です。【智】と【忠】の宝珠を得たお二人の創文をご紹介します。どうぞお楽しみに。

三冊筋プレス[古典編]◎【智】の宝珠は、下記の作品に贈られました。

受賞者:戸田由香/スタジオ∵ファジー

●タイトル:中宮定子に捧げる挽歌

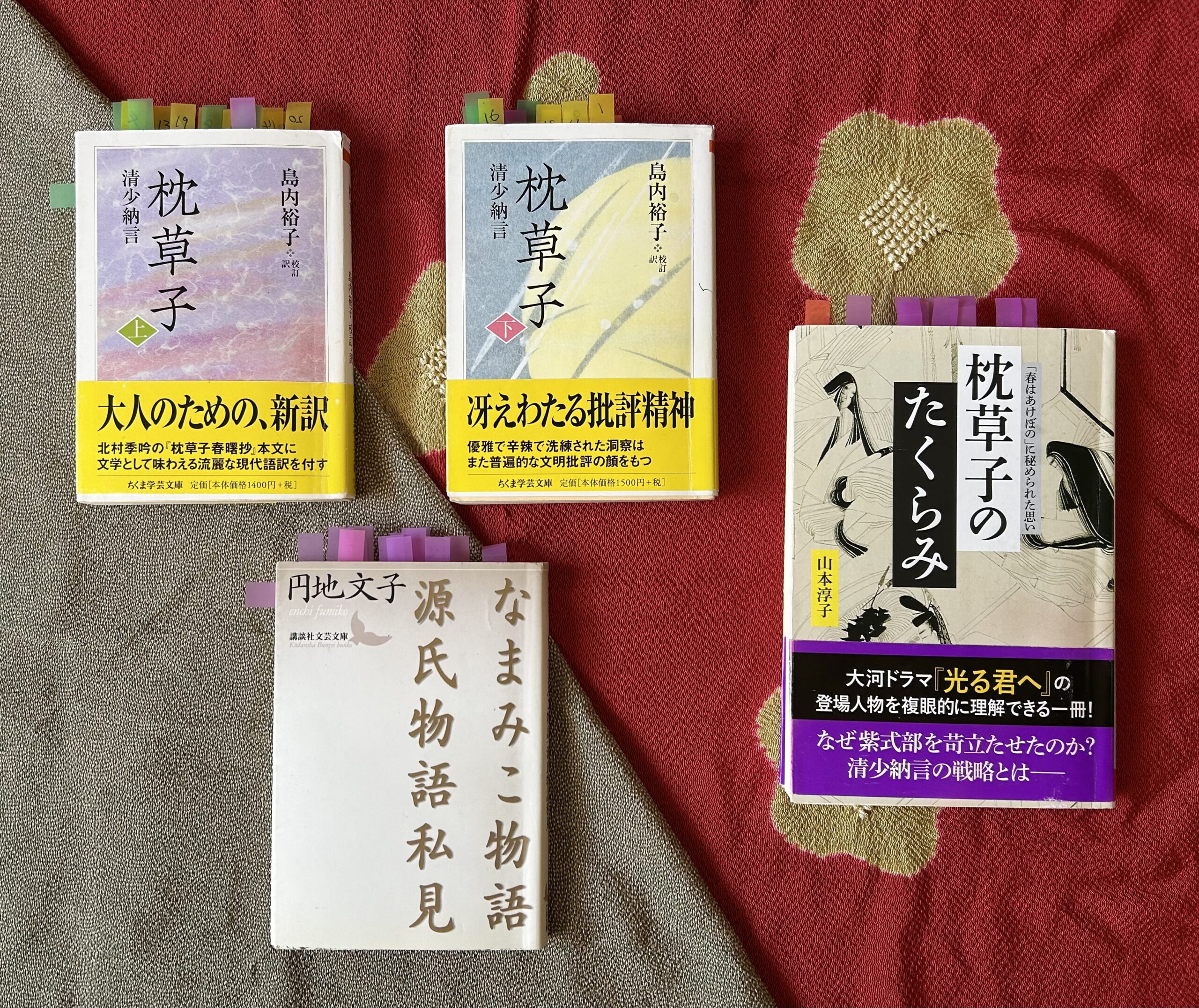

●書籍:

『枕草子』清少納言・島内裕子校訂訳/ちくま学芸文庫

『枕草子のたくらみ 「春はあけぼの」に秘められた思い』山本淳子/朝日選書

『なまみこ物語』円地文子/講談社文芸文庫

●3冊の関係性(編集思考素):一種合成

なぜ同じ藤原定子がこれほど異なる描かれ方をしているのか。『なまみこ物語』と『枕草子』という時代を超えた二つの作品での大きな意表の差に違和感を感じ、あたりをつけながら三冊目の『枕草子のたくらみ』を見つけ出し、一気に読みを繋いで謎を解く、その深い探究心と鋭い嗅覚に脱帽の一言でした。

『枕草子』に描かれていたのは、あくまで優美で機知に富み、帝の寵愛を受け幸福感に満ちた定子の姿。だがその実は、不幸な運命に弄ばれ、さらに政治の狭間で虐められた末に、過酷で短い人生を閉じていた。この伏せられた負の面を、千年の時を経て『なまみこ物語』が明かすことで、儚くも美しい定子の姿を、さらに一層の輝きを放ちながら蘇えらせることに成功しています。

おそらく清少納言は、いつか円地のような書き手が現れてくれることに、定子への鎮魂の想いを託したのでしょう。そして、その想いを受け取った円地と、そのたくらみに光を当てた山本の三人の著者の意図を見事に繋ぐ読み手が現れたことで、藤原定子の魂はついに報われたのではないでしょうか。

時代を超え、ジャンルを跨いで読みを繋げ、隠された意図、伏せられた本質を炙り出す戸田さんの読筋に更なる力を与えるべく、「智」の宝珠を贈ります。講評:浅羽登志也 選匠

「中宮定子に捧げる挽歌」 戸田由香/スタジオ∵ファジー

『なまみこ物語』は摂関政治の隆盛期に、藤原道長の策謀の中で散った中宮定子を描いた作品である。後に、『源氏物語』の口語訳にも挑む円地文子は、物語の狂言回しとして憑霊的能力をもつ巫女の姉妹、三輪のあやめとくれはを登場させる。一条帝の寵愛を一身に受ける中宮定子を、帝から引き離そうとしていた道長は、姉妹を偽招人に仕立てて、帝の母女院や自分の娘の新中宮彰子に取り憑き呪う定子の生霊を演技させる。しかし邪心のない定子の本当の生霊により、偽招人は駆逐される。

◆中宮定子の受難

道長の定子に対する妨害が実際に行われていたことは、同時代の一次資料である『権記』(藤原行成)や『小右記』(藤原実資)からも確認できる。長徳元年(999年)八月、定子が第二子を身ごもり出産のため内裏から中宮職の三等官大進生昌の邸に出御するとき、すでに彰子の入内を計画していた道長は、同じ日に宇治別荘での遊覧をぶつける。公卿たちは道長に忖度し、定子に供奉する上卿が揃わないという事態となった。実資は道長の行動を「行啓の事を妨ぐるに似る」と批判した。また同じ頃、大江匡衡という人物が藤原行成のもとにやってきて「白馬寺の尼(則天武后)が宮中に入って、唐が滅んだ」と 定子を非難した。六月に内裏が全焼し、これは尼である定子が後宮に入ったため、としたのだ。道長の意を汲んでの誹謗中傷である。偽招人は円地の創作だが、こうした設定もリアリティをもつ当時の状況である。父の関白道隆が亡くなり、長徳の政変で伊周や隆家が配流されて以来、定子には有力な後見がなく不安定な立場にあった。みずから落飾したことも、中宮としての地位を危うくした。それでも帝の寵愛は続く。尼になった定子を表立っては内裏に入れられないため職の御曹司におき、そして定子は第二子を妊る。

同年十一月、彰子が女御となった同じ日に、定子は皇子(敦康親王)を産む。「中宮が男子を産んだ。私の気持ちは快然としている」と喜びをあらわにする帝。しかし公卿たちは冷淡だった。「卯の刻、中宮が男子を産んだ。世に云ったことには「横川の皮聖」のようなものだ」と実資は書いている。これは出家らしからぬ出家の隠喩、つまり出家しながら子をもうけた定子に対する揶揄である。孤立無援の定子の状況を思うと、二人は引き裂かれた恋人たちのようだ。皇統をつなぐためだけの后ではなく、そこには真摯な愛情があったはずだ。定子の排除に 動く道長を政治のパートナーとして尊重、配慮せざるをえない帝の苦しい胸のうちは察するに余りある。定子が亡くなった時の帝の嘆きは、行成の日記には「心中忍び難いものであった」と伏せられているが、円地はそれを物語の中でくまなく描いた。

◆『枕草子』が描いたもの

定子を取り巻く状況は過酷なものであったが『枕草子』はそれをおくびにも出さない。清少納言はあくまで美しく優美で機知に富んだ中宮の姿だけを描く。このような清少納言の態度を『無名草子』は「かけても言ひ出でぬほどのいみじき心ばせなりけむ人」と高く評価した。

定子のもとに初めて出仕した時、中宮の僅かに袖から見える指先を「いみじう匂ひたる薄紅梅」としたところは、「小さきもの」の美しさを切り取る清少納言の審美眼の躍如である。『枕草子』は全編を通じてこのような鋭い美意識がうかがえる。有名な「香炉峰の雪」の段にもみえるように、定子は和(国風)だけでなく、漢学の素養をもつ中宮だった。漢詩文に明るく当意即妙の機知に富んでいるのは、他の后にはない定子だけの個性だ。

同時代に生きる紫式部は、定子の窮状を知っている。紫式部にとってその過酷さは風流だの趣だのが入り込む隙のない絶望的なものだった。だから幸福感に満ちた定子の姿のみを記した清少納言を「おのづから、さるまじくあだなるさまにもなるにはべるべし」と批判した。

◆意図と意表のあいだ

『枕草子のたくらみ』の著者山本淳子は、清少納言は何の目的で書いたのか、という問いを掲げる。『枕草子』が定子の死後も書き続けられ、敵対者である道長の権勢盛んな当時の貴族社会に広く受け入れられたことを重大な事実として指摘する。清少納言の目的はひとつ、定子を慰めるため、そして定子の姿をのちの世に伝えるためだ。定子の窮状を描けば、道長への批判と受け取られ、世に広まることはなかっただろう。清少納言の「たくらみ」はここにあったのだ。

藤原定子という才豊かな后の「光」を描いたのが『枕草子』とすれば、『なまみこ物語』は清少納言が意図をもって書かなかった「影」に光を当て、千年の時を経て帝と中宮の無念を描いた作品である。山本は『枕草子』を「喪われたものへの鎮魂の書」だと言う。書かないことで定子の姿を永く人々の心に留めた清少納言と、書くことで悲哀の二人を弔った円地文子。いずれの作品も、藤原定子という稀有な才をもつ后に捧げる挽歌なのだ。

戸田由香

編集的先達:バルザック。ビジネス編集ワークからイシスに入門するも、物語講座ではSMを題材に描き、官能派で自称・ヘンタイストの本領を発揮。中学時はバンカラに憧れ、下駄で通学したという精神のアンドロギュノス。

54[破]第2回アリスとテレス賞大賞作品発表!テレス大賞 帆良邦子さん

物語編集術は[破]の稽古の華である。課題映画を読み解き、翻案の工夫で別様の物語として紡ぐ。 今日紹介する物語テレス大賞は帆良邦子さん(サルサかかりっきり教室)。大航海時代のオランダを、緻密な時代考証で人々の […]

54[破]第2回アリスとテレス賞大賞作品発表!アリス大賞 中山香里さん

物語編集術は[破]の稽古の華である。課題映画を読み解き、翻案の工夫で別様の物語として紡ぐ。今日紹介する物語アリス大賞は中山香里さん(うごめきDD教室)。 日本と韓国のクラブシーンを描き、音楽数奇の岡村評匠を […]

P-1グランプリへの道 vol.1 役者は揃った!【88感門】

あのP-1グランプリが復活する。 P-1グランプリは[破]のプランニング編集術の稽古をもとに、ハイパーミュージアムの企画を7分間のプレゼンテーションに凝縮するというもの。これまで7回開催された感門之盟の名物コンテンツだ。 […]

53[破]第2回アリスとテレス賞大賞作品発表!テレス大賞 石黒好美さん

[破]には、3000字の物語を書く物語編集術がある。[守]の稽古を終えて卒門した学衆の多くは、この編集術に惹かれて[破]へ進む。 本日紹介するのは、石黒好美さんのテレス大賞作品である。石黒さんは54守番匠ロ […]

53[破]第2回アリスとテレス賞大賞作品発表!アリス大賞 高橋澄江さん

[破]には、3000字の物語を書く物語編集術がある。[守]の稽古を終えて卒門した学衆の多くは、この編集術に惹かれて[破]へ進む。 本日紹介するのは、「五感を蹂躙する場面の断続でエディトリアリティを立ち上げた […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。