タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

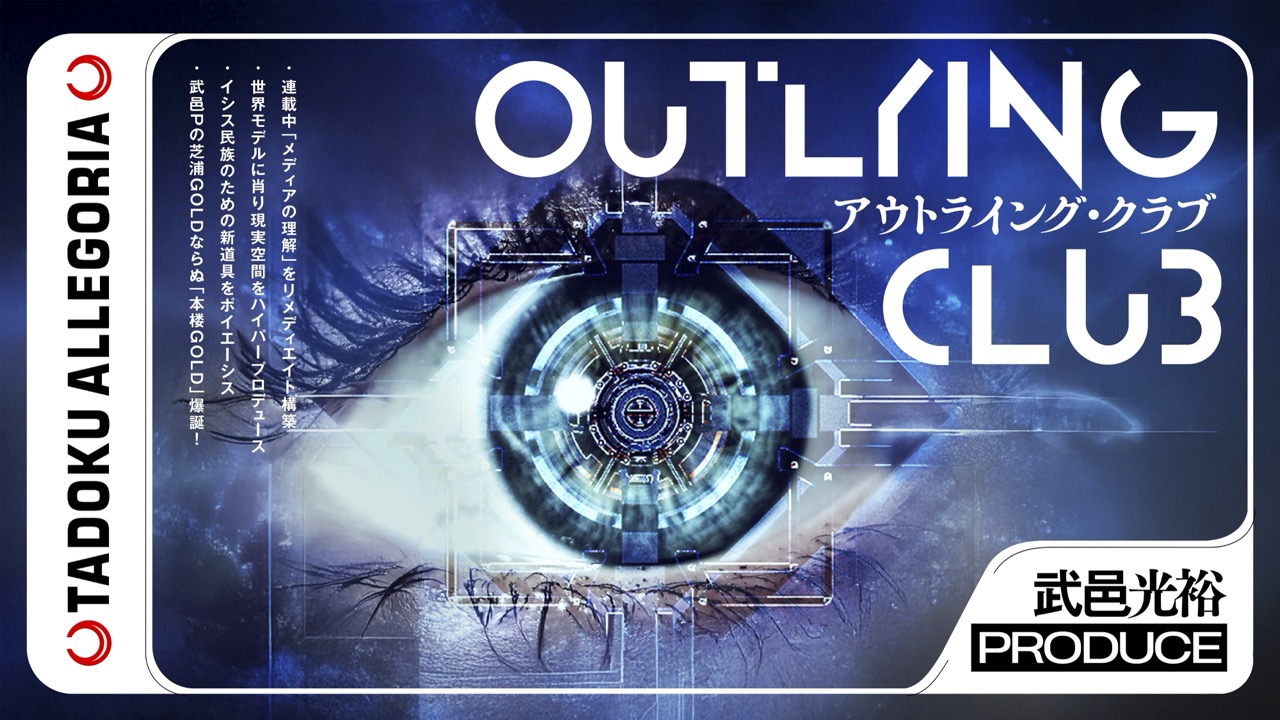

OUTLYING CLUBの交流会が6月の雨を吹き飛ばした。多読アレゴリア開講から一週間というスピードがその熱量を物語る。豪徳寺の編集工学研究所には監修する武邑光裕と謀師、メンバーが集い、遠地からもZoomでつないだ。

武邑慧匠が紹介するアウトライング思考のための推薦書の中でも、大瀧詠一の「分母分子論」は洒落ていた。日本のポップス史(分子)と世界のポップス史(分母)が融合した日本ポップス史が分母になり、そこからポップス史(分子)が進化した。クラシックなどのサウンド(分母)を輸入し、そこに日本語(分子)を乗せる形が定着したのは、まるで漢字を取り入れて万葉仮名となり、さらに片仮名や平仮名を作り出した日本という方法そのものである。

講義の途中で「AKB48の分母は何か」というお題が飛んだ。メンバーが「アイドル」と答えると「広すぎてみんな当てはまる」と武邑慧匠。つまり編集学校の守のお題で言う「地と図」だけでなく「BPT」のようなベース(起点)とターゲット(着点)が問われているのだ。そこから「瞽女さん」や「タニマチ」など伝統的な視点に及び、ついに武邑慧匠から「完全なモデルがある。それは京都の花街のシステム」つまり「舞妓さん」という視点を示された。AKB総選挙は「都をどり」なのだ。

つまり舞妓さんからAKB48が生まれ、それを原型とするアイドルグループが多数現れて、群雄割拠のアイドル市場がまた新たな分母となっていった。そうした現象は事業でも見られる。マクドナルドの創業者レイ・クロックは極めて回転率の高いマクドナルド兄弟のハンバーガー店をモデルにしてフランチャイズ・チェーンを大規模に展開した。その仕組みが世界的に広まり、日本ではコンビニエンスストアがひしめき、マクドナルドもセブン-イレブンも渾然一体となった分母となっている。

荷造りなんかしている場合じゃないと、引越の準備を打ち投げて駆けつけたメンバーも。

続いて、話はクラブ経済の本質へと切り込む。脱国家やデジタルノマドの究極の分母の一つがフリーメーソンだという。フランス革命やアメリカ独立革命で暗躍し、今でもアメリカなどで影響力を持つとされる代表的な秘密結社だ。こうした秘密結社には推薦を受けた有資格者しか入れない。その門を潜った共通項の下、異質性が相互作用し創造性が生まれる。「同じ意見の100人より違う意見の10人」であり、どこかゆるい多様性より「異質性」が重要となる。

日本の秘密結社としては平安時代の念仏結社「二十五三昧会」がある。仏教における真言を誦し念仏三昧を修することで極楽往生を希求する限られた僧徒によって結成された。メンバーを選別することは、場に創造性をもたらす上で極めて重要だ。共通の目的と人脈は初対面の相手への信頼を生み、それが場を活性化させる。こうした状況を意図的にデザインすることを「インセンティヴ・マネージメント」と呼ぶ。主催者の演出力だ。

二十五三昧会は慶滋保胤を主体とした選りすぐられた25人からなる。同一の目的を持った異質な人間の集まりが寺という既存の枠組みを超えて団結したことで、稀にみる創発的な共同知が生まれた。それはお互いの利益を求めつつも利益を超えた営みのはずだ。例えばボヘミアン・グローブのモットーはシェイクスピアの『真夏の夜の夢』の一節、

Weaving Spiders, Come Not Here

(巣を張るクモよ、近づくな)

であり、クラブを通じて露骨に利益を得ようとすることを戒めている。良好な状態でクラブが存続するためには個人の利益を超えたものを高く掲げるべきなのだ。例え求める倫理がきれいごとに見られても、高い理想に苦しむとしても。

休憩時間に武邑慧匠とのおしゃべりが弾む学林堂。

リアルに集った人だけの特典だ。

「一見さんお断り」の花街文化にも閉鎖性があるが、それはお客のことをよく知ることで高いレベルのもてなしを提供するためだ。受け継がれる伝統の香りと秘密めいた奥深さが演出されている。武邑慧匠は「秘密は創り出してでも共有すべきだ」と語ったが、それはウイスキーのようなものかもしれない。選ばれた原材料(人材)を時間をかけて醸造することで格別なウイスキー(集団)へと成長するのではないか。

そもそも「秘密」とは、人に隠して知らせないことやその事柄を言う。また人には容易く分からない奥深い教義、密教の教えを指す。そういった意図的に隠されたものであり、ひとりふたりの秘密なら”秘め事”や”ささめごと”となり、艶っぽくなると”密会”や”密通”となり、これが社会的になると”密約”や”密輸”となる。その内部に漂う恥と罪の意識は人間にとって根源的なものであり、他者の秘密に近づくことは互いに危険を伴う。しかし、その緊張感があるからこそ「閉じられていること」と「秘密を共有していること」が深秘で親密なクラブ活動の肝と言える。

人が秘密を持つとミステリアスになる。その醸しだす空気が蜜のように人を惹きつけもする。秘密を共有した人とはパートナーとなる。その関係が灯火のように人を暖めもする。そして集団的に秘密を持つと同乗するクルーとなり、その掲げたものが旗のように人を励ましもする。秘密が結びつけたただならぬ関係が、互いを酔わせ優れた創造性を引き出すのだ。武邑慧匠の言葉はそれぞれの胸に秘めたものに密かに共鳴し、奥底のZESTに火を焚べた。

(文:土居哲郎、写真:増岡麻子)

★来たれ、はみだしっ子!!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

多読アレゴリア2025秋 OUTLYING CLUB

【定員】30名

【申込】https://es.isis.ne.jp/allegoria

【開講期間】2025年9月1(月)~12月21日(日)

【申込締切】2025年8月25日(月)

【受講資格】どなたでも受講できます

【受講費】月額11,000円(税込)

※ クレジット払いのみ

以後毎月26日に翌月受講料を自動課金

【お問合せ】allegoria@eel.co.jp

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

OUTLYING CLUB

メディア美学者・武邑光裕氏の監修するクラブが誕生。アンドリュー・マーシャルのOUTLYINGアプローチを手すりに、常識、主流派の見方を疑い、異端者の思考を追求する。

『Outlying-僻遠の文化史-』を読む Vol.2 Outlying的エクリチュールの流儀ーーベル・エポックの百花繚乱を抱き止めて(長島順子)

多読アレゴリア2025年ラストシーズン、「ISIS co-mission」メンバー、武邑光裕慧匠監修の「OUTLYING CLUB」では、慧匠の自伝『Outlying―僻遠の文化史』をキーブックとして多読に挑戦した。メ […]

『Outlying-僻遠の文化史-』を読む Vo.1 世界を観て空間を創る(福田とおる)

多読アレゴリア2025年ラストシーズン、「ISIS co-mission」メンバー、武邑光裕慧匠監修の「OUTLYING CLUB」では、慧匠の自伝『Outlying―僻遠の文化史』をキーブックとして多読に挑戦した。メ […]

理解されなさは先鋭の徴──OUTLYING CLUB展示・頒布【別典祭】

多読アレゴリアで最も得体の知れないであろう、OUTLYING CLUB。私たちには標語がある。 「誰も見なくてもいい」くらいに覚悟を決め、ほんとうに深いものに向かう。 私たちは、予定調和に流れず疑問をぶつけ合う。面白い […]

【2025秋募集:OUTLYING CLUB】通過儀礼を経て、記憶の旅へ

秋のOUTLYING CLUBはリアルな交わし合いで幕を開ける。少人数のメンバーで武邑光裕慧匠を囲む贅沢な時間は、異端者にスイッチするためのイニシエーション。型破りな思考のシャワーを浴びて、メンバーはOUTLYINGアプ […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。