蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

「子どもにこそ編集を!」

イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。

子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。

子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。

『みずをかぞえる』

令和2年12月24日、画家の安野光雅さんが94歳でお亡くなりになった。

安野光雅さんの絵本をはじめて買ったのは今からおよそ7年前、長男が6歳、長女が産まれたばかりの頃だったと思う。近所の神社の境内で開かれている古本市の絵本コーナーで『みずをかぞえる』というタイトルに目がとまった。

水をかぞえるにはどうしたらいいだろうという問いから始まる「さんすう絵本」で、私よりも子どもが気に入った。それで『はじめてであうすうがくの絵本』3冊シリーズを揃え、『もじあそび』も買ってみた。版元はいずれも福音館書店、「さんすう」だけではなく、安野さんの「こくご」にもおどろきと遊び、知への礼節が満ちていた。毎夜、寝る前に一緒に読んだが、長男も私も飽きなかった。

小学校入学につまずき、教科書になじめなくてもそれほど揺れずに済んだのは、これらの絵本のおかげだった。

「1」がまとう情緒

長女が5歳になったころ、そろそろ「かず」や「もじ」に触れる頃合いかと思い、今度は長女に向けて安野さんの本を読み始めた。

『はじめてであうすうがくの絵本1』の冒頭の章は「なかまはずれ」。安野さんは、思考の大建築物である数学を見る力、感じる力を子ども達に伝えるにあたって、「何をもって1とするか」から話をはじめる。

四角いタイルの中に一つまるいタイルがあれば、それが「なかまはずれ」だという見方が最初に示される。それこそが「1」なのだということに、さまざまな例を通して少しずつ近づいていける仕掛けになっている。

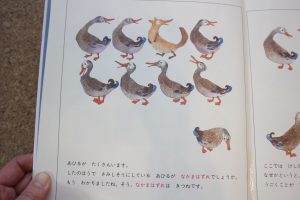

一枚だけ形の違うタイル、一匹だけ色のちがうテントウムシにつづき、1ぴきのキツネがアヒルの群れにまじっているページがあらわれる。

アヒルの群れにキツネが一匹

「あひるがたくさんいます。

したのほうで さみしそうにしている あひるが なかまはずれでしょうか。

もうわかりましたね。そう、なかまはずれは きつねです。」

寂しそうにしていてもアヒルは「なかま」で、キツネが「なかまはずれ」なんだねと長女に言っていると、長男が、一羽ポツンと離れているアヒルを指さして「これは自分だ」と話しかけてきた。

「学校では、自分はこの寂しそうにしてるアヒルみたいなものだった」。

それまではただただ学校嫌いで、学校について話すことも、自分の気持ちを言葉にすることもほとんどなかったので驚き、胸をつかれた。「1」はこんなにも切ない数だったのか。どう答えてよいか一瞬惑い、ただ「うん、そうか。そう感じるのか」と受けとめた。

次のページでは、アヒルとニワトリとキツネとテントウムシとケシの花が描かれている。このページではケシの花が「なかまはずれ」になる。

場によって「なかまはずれ」は変わっていく。すぐに答えがでないこともあるし、場合によっては2つの解が導きだされることもある。まわりの人と話し合いながら、答えを自分で見出したとき、たとえそれがまちがっていたとしても、発見の喜びや考え方の手順を知ることにつながる。これこそが本来のMathematicsなのだ。

天動説から地動説へ

子ども達と共読することで、「文字を遊べ。数こそ心に響かせよ」という安野さんのメッセージに手がとどいたように思う。

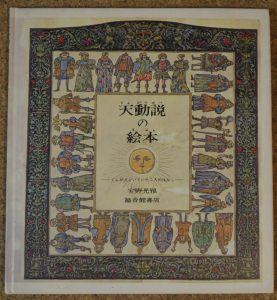

今、7歳になった長女が寝る前に「読んで」とよく持って来るのが『天動説の絵本―てんがうごいていたころのはなし』である。

「天動説を信じていたころの人びとは、世界がどのようなものだと考えていたか」についてのお話なのだが、天動説がまちがっていたからといって、古い時代を馬鹿にするような考え方が少しでもあってはいけないと安野さんは「解説とあとがき」で書く。

今日の私たちが真理を手に入れるために天動説は必要だった。そのうえで、地動説という見方がとられるようになったことで、迷信のせいで不当に裁かれる人がいなくなったことを強調する。

人類は地動説を基礎とする科学の体系をさらに精緻に広げていくことで、今や地球の重力圏さえを抜け出し、月に足跡を残せるほどのテクノロジーを手にした。

長男は、隅っこでさみしそうにしているアヒルが自分であるというアナロジーを口にしたあたりから少し変わった。学校を離れたことで生まれた有り余る時間で膨大な量の読書を始めた。13歳となった今、「書き、交わしあう」というインタースコアにむかいつつある。

安野光雅さんが編集メンバーの一人であった小学1年生国語教科書(私案)。『にほんご』として福音館書店よりロングセラーになっている

〇編集かあさん家の本棚

『はじめてであうすうがくの絵本』1・2・3(福音館書店)

『もじあそび』(福音館書店)

『天動説の絵本 てんがうごいていたころのはなし』(福音館書店)

『美しい数学シリーズ ふしぎなたね』(童話屋)

『歌の絵本 (1) 日本の唱歌より』(講談社)

『歌の絵本 (2) 世界の唱歌より』(講談社)

『にほんご』(安野 光雅 編 / 大岡 信 編 / 谷川 俊太郎 編 / 松居 直 編、福音館書店)

◆関連記事

松井 路代

編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。

編集かあさんvol.56 読むこと、書くことの自由を妨げない指南というスタイル【田中優子学長講演】

8月2日、第73回全国作文教育研究大会(主催:日本作文の会)で、イシス編集学校の田中優子学長による講演が行われた。 講演のテーマは、『書くこと・読むことの自由を妨げない指南とは』。聴衆は、全国から集まった、作文教育に […]

編集かあさんvol.55 愛知で考えたこと〜秘密基地と擬き力

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん) たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]

【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/8/25更新

「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年8月25日更新 【Arch […]

編集かあさんvol.53 社会の縁側で飛び跳ねる【82感門】DAY2

「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)