自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

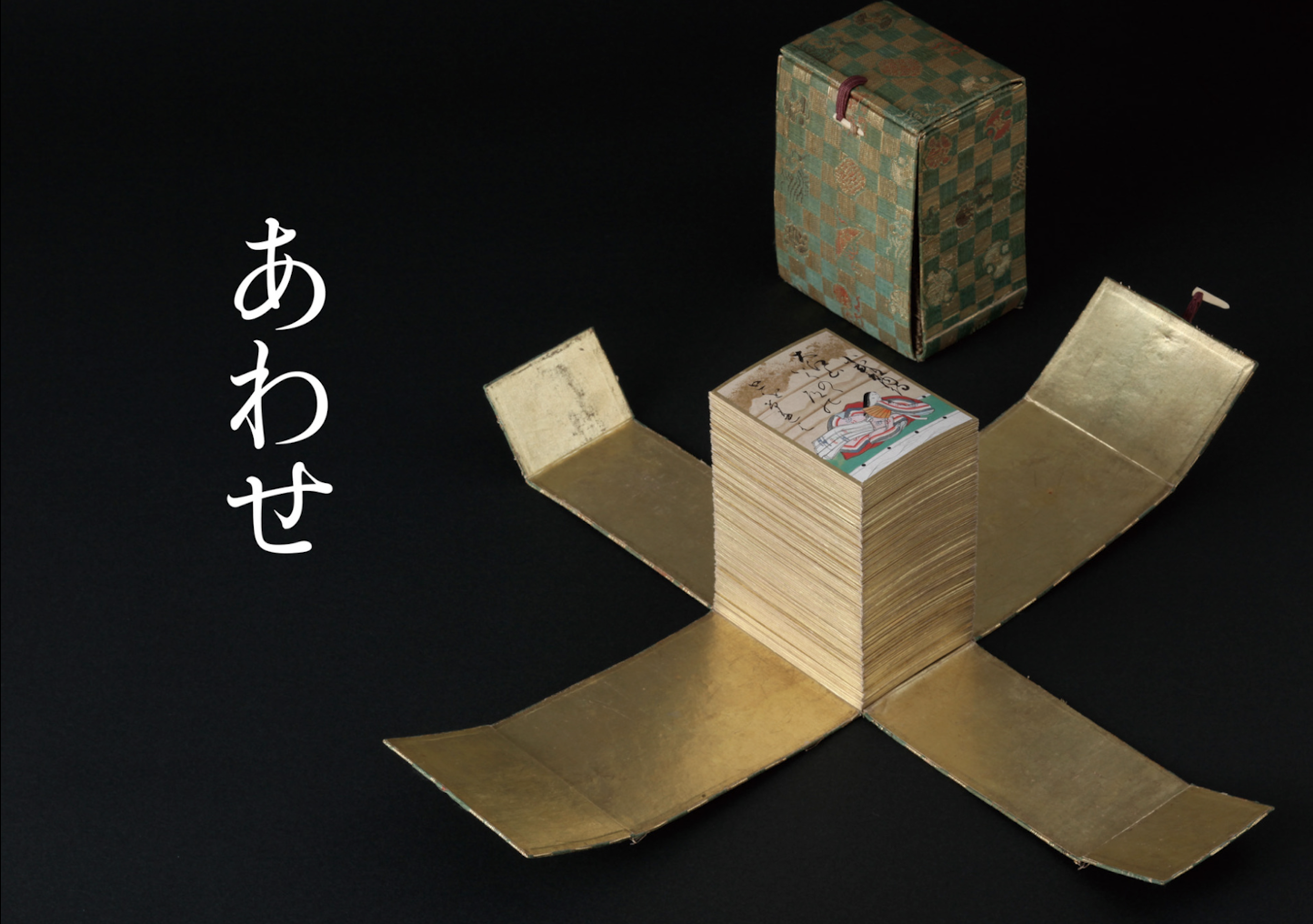

松岡正剛 太田真三=写真 『見立て日本』(角川ソフィア文庫)より。百人一首は、藤原定家による和歌世界の優れたアーカイブ編集が、絵札と字札が対のカルタ遊びに変容したもの

島が弧を描いて連なる日本を「花綵(かさい)列島」と呼ぶことがある。四季折々の花や草木に彩られる日本の国土を、花を編んでつくった綱に見立てた美称である。列島に彼岸花が揺れる9月27日、東京は豪徳寺の本楼で、「180回伝習座」が開催された。後半のプログラム、故・松岡正剛校長の講義をひもとく「校長校話Re-mix」のテーマは「花綵イシス」だ。一同は2015年の感門之盟での講義ビデオをベースに、吉村堅樹林頭による仕切りのもと、その語り直しと再編集を試みた。

編集は情報を<集める>ことから。

その「依代」になるものは?

「集約すれば『あわせ・かさね・きそい』です」。本楼に懐かしい声が流れる。スクリーンの中の10年前の校長は編集術をそう要約し、それがマーケティングであり、欲望論なのだと重ねた。校話はそれまでに、コトバの「コト」は「言う」と「事柄」のダブルミーニングであり、文化や伝統を持たないコトバ、マーケティングに乗せるアクセサリーのようなコトバはこれから通用しない、私たちは新しいコトバを編まなければならないとして、漢字の成り立ちから脳のしくみまでを駆け巡ってきた。その上での編集指南なのだ。

題材にしたスライドは、小学館『週刊ポスト』に2011年6月〜2013年7月にかけて連載された「百辞百物百景」である。

「校長が日本文化のキーワードを写真と文章で表したもので、後に角川ソフィア文庫から『見立て日本』としてまとめられています。これは必読」。吉村林頭が本を手にして言い添える。

最初に映し出された見立ては、「依代(よりしろ)・招代(おぎしろ)」だ。古来より日本人は、木や柱を立てて神々を降臨させる目印としてきた(依代)。神を招く装置でもある(招代)。そこで奏上される「祝詞(のりと)」は言霊を宿す。

『見立て日本』(角川ソフィア文庫)より

では、現代の企業やショップにどういう依代を立てればいいのか。日本の神々には実体がないが、招くべきはそうした<アーキタイプ>で、するとどんな祝詞が必要なのか。少なくともコーポレートメッセージや商品コピーではない。そうした「まねき」は言語以前の欲望、すなわち脳幹と辺縁系とを刺激する。

『見立て日本』は

校長のBPTの編集稽古

ちなみに、『週刊ポスト』の連載はコトバに沿って写真が撮られたのではない。その逆で、写真家・太田真三さんが各地で日本文化を感じる事物を連載用に撮り下ろし、たまった中から都度1枚を校長が選んで、コトバを合わせていった。林頭の求めに応じ、太田香保総匠が当時を振り返る。

「まさに、校長のBPTの編集稽古。写真をベースにコトバをターゲットにすることもあったし、ターゲットは別に置いてプロフィールに使うコトバを入れることもありました」。写っているものをベタに説明しては編集にならない。どうやって“溝”や“跳び”を介在させるか、校長は編集的勝負を賭けていたという。

その場では、太田総匠による即興稽古も飛び出した。コトバを伏せて写真を見せ、師範陣に当てさせようというのである。名指し名指されの交わし合いは伝習座名物だ。

例えば、雄鶏のアップに校長が合わせたワードは「時分」。鶏は暁に鳴いて時を知らせる。点滴は「滴」である。悩んで固まる師範陣に総匠が檄を飛ばす。「校長の発想との距離をちゃんと認識した方がいい。どうすれば鶏から動かないイマジネーションを時分にまで跳ばせるのか。その間に、皆さんがやるべき編集稽古があります」

右から太田総匠、吉村林頭、帽子の主が今福隆太さん

最後に総匠が示した写真は、「村立て」だ。3・11から1年余、被害を受けた仙台市荒浜地区に、真新しい自動販売機が二台並んで立っている。古代中世の日本の村づくりは、土地に何本かの柱を立てることから始まった。荒涼とした風景の中の自動販売機を現代の依代に見立てる。「そうすることで何かが動く。物語が始まる予兆が生まれる。これが編集なんですね」(総匠)

抉られた地域の「村立て」。

そこに予定調和はない

ゲストの今福龍太さんがコトバを挟んだ。村立ての見立ては、校長のアイロニーではないかというのだ。

「この自動販売機を使うのは誰なのか。住んでいる人はいないから、行政や報道関係者その他のここを訪れる人だろう。本来なら人間の居住の始原というのは信仰と関わっていて、例えば、何かちょっとした祠(ほこら)のようなものだとか。自動販売機は一過性。じゃあ、復興って何なのか。僕はこれは、セイゴオさんの皮肉だと思う」

総匠は、「批判はしきらず、しかし微妙に滲ませている」と受ける。実際、添えられた文章は微妙、あるいは絶妙だ。何もかもが失われた土地に新たにつくりあげるべきものとは何なのか。校長は、自動販売機が最初だった現実に何を見て「村立て」としたのか。成り立つ解釈はひとつではない。

集めたら組み合わせて、

新しい関係を発見する

そして、場は再び校長による編集語りへ。

「依代を立てて招いて集まったものを、さて、次にどうするのか」。ビデオを再生する前に、林頭は登板間近の「守」の師範代たちを指名して聞いていった。「花綵イシス」の見立ての講義は、マーケティングと合わせて語られた、「集めて・つないで・仕組んで・伝える」編集プロセスなのだ。

「組み合わせる。Associateする」と、スクリーンの校長。集めたものをそのまま見せるのではなく、組み合わせを変え、次なる変容が起こりやすい<状態>にして見せるのだ。Associationには連想という意味もある。連想を呼び、アレンジされる機会を内包するものとして、「寄(よせ)」と「見世(みせ)」、次いで「市場(いちば)」の見立てが引かれた。

「寄」は、寄合、寄場、寄付、寄せ書きなど、気持ちをそこに傾けるためにいろいろなものを寄せ集めること。「見世」はもともと商品を並べておく棚を指した(見せびらかし)。グローバル市場に対する小さな「市場」は多くがネットに移行したが、発祥は神と人が交わる市庭だった(角川ソフィア文庫『見立て日本』より)

ここまで来たら、いよいよ「飾ってプレゼンテーション」だ。伝統もパンクも個人の数寄もありだが、但し、最初に飾ることを考えるとやり過ぎる。校長は「水引(みずひき)」の見立てでそのコンセプトが髪飾りから結びや祝いに動いていることに触れ、この段階なら、つまり編集で「あわせ・かさね・きそい」を揃えられれば、デザインは誰もができると言い切った。

週刊ポスト連載「百辞百物百景」より

既に、情報編集の流れは誰の目にも明らかだ。その要所要所で林頭は、師範陣にコトバを求め、返しながら、場における校話の語り直しをしてきた。市場について問われた師範の返答を、林頭は次のように引き取っている。「経済も文化も、そして世界も、何かしら交換しあっている。どういう価値を交換したいのか。情報を組み合わせるとは、関係を発見すること。関係性の中で生まれた新しい価値の交換ができる見世や市場が必要だということではないか」

編集を取り戻すのに必要な、

一対のミメロギア

校長が最後に引いた見立て。それは「番(つがい)」だった。相撲の番付でいえば、東と西。本来は一対であるべきものだ。しかし現代のマーケティングは東が当たれば東に群がる。西に行かない。そういうスコアがない。「そこで一対のミメロギアを起こすのが、編集学校の諸君です」。そんな言葉を遺して、ビデオは終わった。

校長は、同質化が進む社会においてもう一度「編集」を取り戻すにはどうしたらいいか、10年前に語っていた。マーケティングと欲望に注目しながら、「間に合わない」「そういうところまで来ている」と繰り返した。『見立て日本』の後書きに選んで載せたのは、芭蕉の「虚から実を行ふべし」だ。私たちに編集的行動が求められている。

(写真/細田陽子、今井サチ)

今井サチ

編集的先達:フェデリコ・フェリーニ。

職もない、ユニークな経歴もない、熱く語れることもないとは本人の弁だが、その隙だらけの抜け作な感じは人をついつい懐かせる。現役時代はライターで、今も人の話を聞くのが好き。

Neo OPERA PROJECT 〜ズレの工学と物語マザー【物語講座18綴蒐譚場】

世は物語であふれている。文学やエンターテイメントのフィクションを超え、気がつけば、歴史や科学のパラダイム、企業やマーケティングのストーリー、SNSでの自己表現などあらゆるものが物語として語られるようになっていた。が、しか […]

11/24(月)12時半〜13時半:「オツ千」初の客入れライブで、千夜千冊『歎異抄』を読み解く【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

仮面の下の素顔とは──? 壇上で、文化人類学者・今福龍太さんの新刊『仮面考』のカバーが外され、広げられて、裏返された。そこには大小さまざまなテキストの塊がびっしりと並んでいる。ぱっと目に入るのは、「離脱せよ」。重要なテキ […]

リハーサル中、校長の書の前に座する吉村堅樹林頭を目にして私は、数メートル下ったところから知らず手を合わせていた。お姿がありがたい……。 休憩時間に駐車場で、謁見をお願いする気持ちで声をおかけした。 &nbs […]

黒のセットアップの胸元を軽く直していた八田英子律師。司会に呼ばれて壇上に上がるその瞬間、表情にぱっと光が射した。「門」をまたいだのかもしれない。 今日、9月6日は「第88回感門之盟/遊撃ブックウェア」開催日 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)

2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。