自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

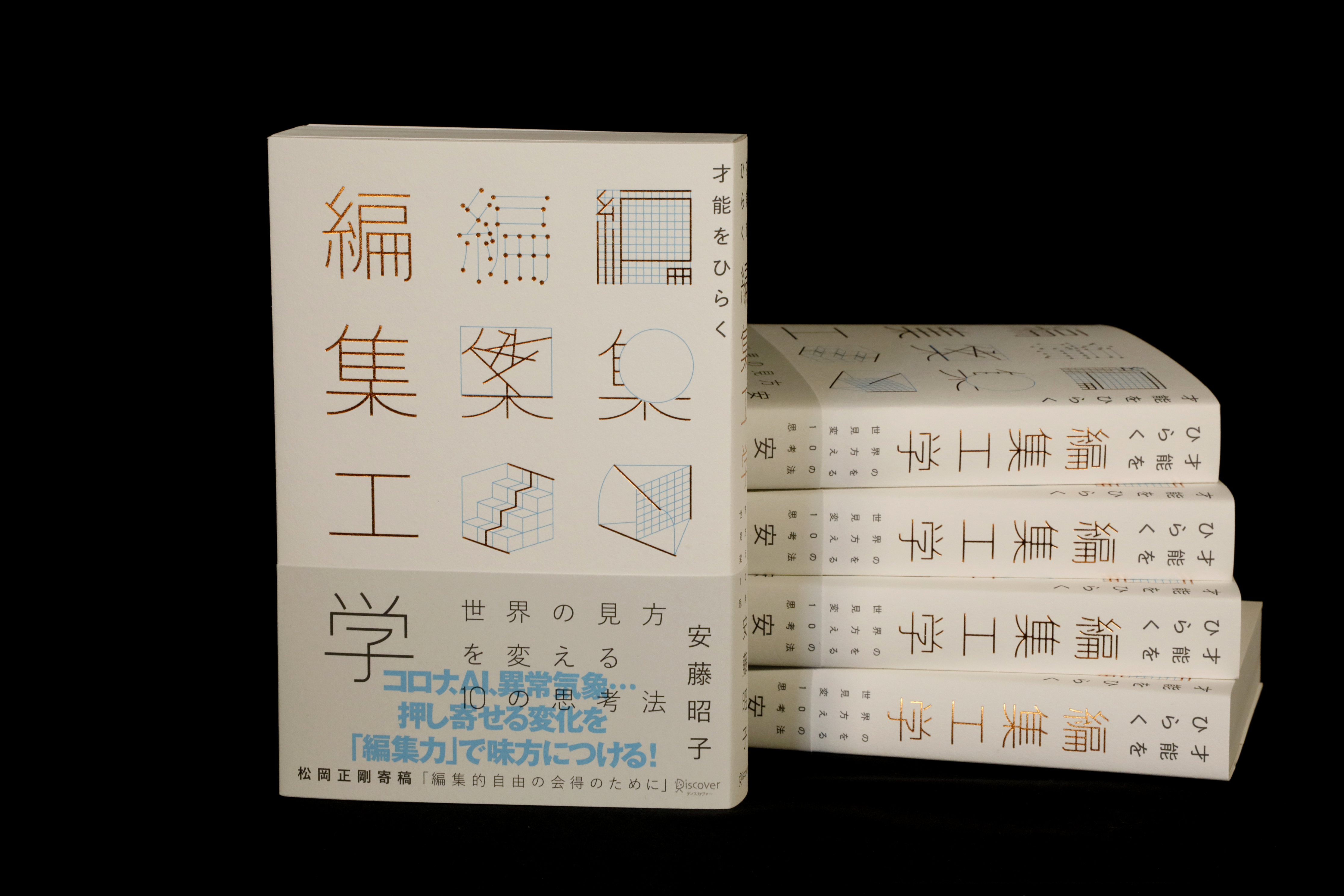

「才能」は「編集」でひらかれる。編集の可能性を一手に引き受けた書籍、『才能をひらく編集工学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)が2020年8月30日に刊行された。

この世界の営みのすべては「編集」によって見ることができ、ふだんは意識していない情報のインプットとアウトプットのあいだで動いているのもまた「編集」である。誰の中にも眠っている「才能」を「編集」によって目覚めさせ、個人や集団の潜在力を惜しみなく開放する方法として、編集工学のエッセンスがぎゅっと詰め込まれた一冊だ。

著者は安藤昭子。第6季「離」世界読書奥義伝を典離で退院し、現在は編集工学研究所の専務取締役として事業全般を統括する。松岡正剛校長に「安藤さんにあずけておきさえすれば、どんな仕事もどんどん進む才能の持ち主」と言わせる編集工学の担い手の一人だ。編集工学研究所の活動を本にすべきだという周囲の声に後押しされて、松岡校長のアドバイスのもと、本著を書き上げた。

著者の安藤昭子

今年、2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響で世の中が大きく変わった。混迷の時代だからこそ、押し寄せる変化の波に対応する力として「編集力」に注目が集まっている。世の中の編集への関心の高さは、Amazonランキング「出版マスメディア」の売れ筋ランキングで『才能をひらく編集工学』が1位を獲得したことにも表れた。(2020年9月15日時点)

編集でひらこうという才能は、ひとりひとりの中に、その人ならではの力としてそなわっているものだ。「才」とは古くは石材や木材に宿っている力のことをいい、それを引き出す技や業が「能」であるとされていた。才能は、引き出す側と引き出される側の相互作用の中に現れるのだ。

石や木のように、人間の内側にはその人だけの「才」があり、それを引き出すのは自分自身の「能」、編集力だ。引き出された「才」は、まわりに触発されながら新たな可能性に向かう。編集力は、「才」を引き出すだけでなく、「才」を生き生きさせる力もあるのだ。

押し寄せてくる変化を味方につけて、編集的自由に向かうための編集力を高めるメソッドが『才能をひらく編集工学』では惜しみなく公開されている。第3章にある10の実践メソッドを紹介しよう。

【才能をひらく「編集思考」10のメソッド】

1.思考のクセに気づく アテンションとフィルター

2.情報の周辺を照らす 連想ネットワーク

3.見方をガラリと変える情報の「地と図」

4.たとえ話で突破する アナロジカル・コミュニケーション

5.新たな切り口で分類する 軸の持ち込み

6.組み合わせて意味をつくる三点思考の型

7.原型から価値を見出す アーキタイプ連想

8.優れたモデルを借りてくる 見立ての技法

9.好奇心を触発する 開け伏せ具合

10.物語の型を使う ヒーローズ・ジャーニー

世界の見方を変え、松岡正剛の方法知を習得するための思考法が並ぶ。『才能をひらく編集工学』では、当たり前に見えている世界を捉えなおすための技法や世界観を演習も交えて記されている。『知の編集工学』『知の編集術』(いずれも松岡正剛著)の刊行から20年。そしてイシス編集学校開校20年目の今、『才能をひらく編集工学』は編集工学啓蒙の最新作として誕生したのだ。

「一冊書いてみて改めて思ったことは、やっぱり“編集”こそが全てのおおもとであり源なのだ、ということでした」。

安藤が語る。「世の中にあるものすべては情報です。情報である以上、どんなややこしいことだって編集できる。編集を学んだ私たちは最後の砦となるその方法を知っているんです」。この混乱の時代に編集力を携えて、わたしたちはそれぞれの場所で自ら変化をおこす人になれたらいい、と未来を見据える安藤の目は、強く確信に満ちていた。

著者の願いが込められた『才能をひらく編集工学』だが、編集にはじめて触れた人にも親しみやすい一冊になっている。もちろん、編集を学んできた人にとっては、安藤による編集工学の言いかえを元に自分の理解を深める手摺になる。願わくばもう一度、この本とともに世界読書奥義を旅してみたい、そう思う人も少なくないだろう。

編集を学ぶものが『才能をひらく編集工学』を手にしない理由はない。松岡校長が30年来積み上げてきた方法知や編集工学の世界観を次の時代に継ぐ本著を手元に、さらなる編集力の高みに向かってほしい。

『才能をひらく編集工学 世界の見方を変える10の思考法 』安藤昭子著

(ディスカヴァー・トゥエンティワン 2020/8/28) -Amazon

衣笠純子

編集的先達:モーリス・ラヴェル。劇団四季元団員で何を歌ってもミュージカルになる特技の持ち主。折れない編集メンタルと無尽蔵の編集体力、編集工学への使命感の三位一体を備える。オリエンタルな魅力で、なぜかイタリア人に愛される、らしい。

最後の音が灯る夜へ――「玄月音夜會」第七夜、松岡正剛誕生日特別企画(2026年1月28日)

生涯を「編集」という名の呼吸で生き抜いた松岡正剛。 その数寄の喜びを惜しみなく分かち合い、音と言葉の交差点に無数の火花を散らし、2025年6月より開催してきた「玄月音夜會」が、ついに最終回を迎えます。 いつもどこか風 […]

12月23日16:30|酒上夕書斎 書斎のグラス越しにひらく民主主義

グラスをくるりと回し、一口、味わってから、本をひらく。 「酒上夕書斎」年内最後のYouTube LIVEは、関良基氏、橋本真吾氏との最新共著『江戸から見直す民主主義』。 民主主義という言葉が、 […]

冬の声、記憶の歌がひらく夜 ――『玄月音夜會』第六夜・小室等×六文銭

松岡正剛が遺した詞と旋律は、いまもどこかで静かに呼吸し、ふとした風のように聴く者の内側に触れてゆく。 その息遣いを受けとめ深い情感として立ち上げてきたのが、小室等さんである。 小室さんの歌には、いつも「何を感じているか」 […]

「別典祭」開幕へ──本楼に灯る提灯、イシスの祭り支度が進行中

イシスの新しいお祭「別典祭」にむけ、ゴートクジISIS館では着々と準備が進んでいる。 まずはステージプログラムが行われる本楼。 編集工学研究所の場づくりを一手に担う黒膜衆が設営をはじめている。 「祭りといえ […]

「典を祭り、問答をひらく夕べ」酒上夕書斎×別典祭スペシャル ―『日本・江戸・昭和』三問答を語り尽くす―

十一月の夕刻、「典(ふみ)」をめぐる風が、編集工学研究所・本楼にひらりと立ちのぼります。 イシス編集学校の新しいお祭――「別典祭」。 多読アレゴリア一周年、そして松岡正剛校長の一周忌に心を寄せ、「典」すなわち“本”そのも […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)

2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。