ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

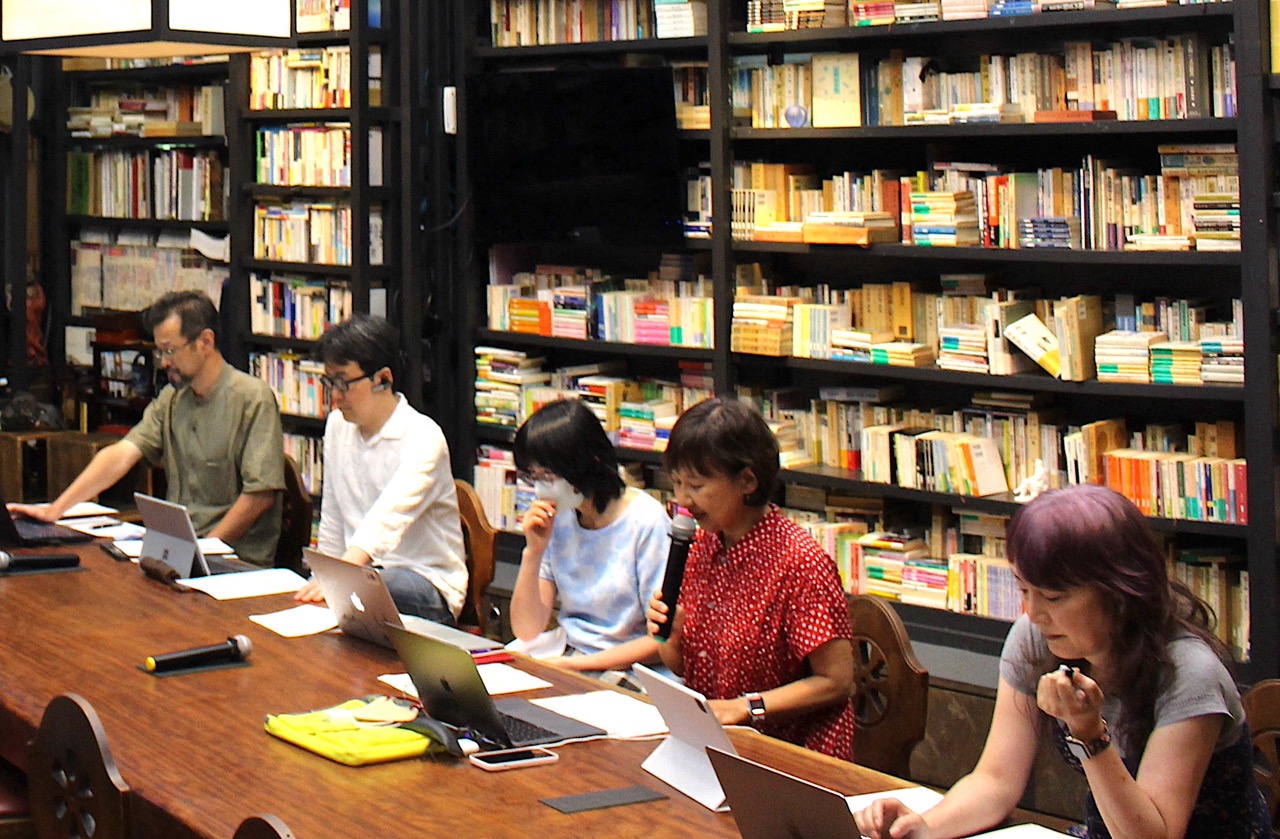

編集稽古とは?指南とは?初めて編集学校を知る人に「編集コーチ」の醍醐味をどんな風に伝えようか。花伝所の指導陣6名は、いつも以上にドキドキしながら、8月21日(日)本楼に集った。

[花]のオンラインエディットツアーの参加者は、通常[守・破]の稽古を終えた学衆が多いが、今回は珍しく7割が編集学校初体験。とはいえ、花伝所がツアーを開催するからには、指南擬きと相互編集の価値を伝えるワークは欠かせない。回答と指南の共読で広がる編集の可能性を知ってもらうべく、参加者には、少し背伸びをしてもらい、学衆と師範代擬きの二刀流にチャレンジしてもらった。さて、どんな腕試しとなったのか。

当日の進行役は林朝恵花目付。冒頭で編集学校のしくみを説明しながら、「編集は不足から生まれる」「問いを持って情報を見る」という2つのキーフレーズを掲げて先の道標を示した。

牛山惠子師範(右)は、アイスブレイクの自己紹介ワークをフレッシュにスタート。「部屋にないものに「ご主人様である、あなた」について語ってもらいましょう」と、あえて身近に「あるもの」から離れた自己紹介を試みてもらう。

「部屋にないもの」の回答は多様に広がる。「牧草がない」「目覚まし時計がない」「浴衣がない」「ピカソのゲルニカがない」「食器棚がない」「ピアノがない」。一つとして重なる回答がない。「ないもの」から連想される「わたし」は不思議とその人の特徴を纏い出す。「なぜないのか?」その問いを受け、紡がれる言葉から個々の数寄や背景が滲み出る。「編集は不足から生まれる」に通じる。

問いに応じるステージから、他者の回答をよくよく観察して言語化する「師範代メガネ」を借りるステージへ。吉井優子師範は、他者の回答を発見的に見ることを促す。多様な回答を導き出す編集稽古において、指南がどのような役割を果たすのか、発見の目をどれだけ持てるかがカギとなる。

[守]の回答例「扇子を【ウィダーインゼリー】に見立てて、「ロボットの話が入る落語」をする」さて、これをどう指南するか?37[花]きっての名コンビの錬成師範、堀田幸義師範(左)、佐藤健太郎師範(右)は、参加者から指南の視点となる「発見」を引き出し、それを元に指南文を書き上げる。編集稽古における回答と指南の交わし合いをエディティング・モデルの交換と呼び、ここに無限の可能性が広がる。

表舞台から裏舞台へ。花伝の要でもある田中晶子所長は、オープニングからラストまでZoomの番人として場をサポート。編集稽古を始めれば、誰もが回答も指南もできるようになる。日常も社会ももっと面白くなる、そんな思いを重ねながら、この場に臨んでいた。

(1段目左から)本楼の全景、林朝恵花目付、吉井優子師範、高本沙耶師範代。(2段目左から)稲森久純師範代、山下雅弘師範代、牛山惠子師範、森川絢子師範代。(3段目左から)深谷もと佳花目付、田中晶子所長、佐々木千佳局長、佐藤健太郎師範。(4段目中央)堀田幸義師範。指導陣全員でスクショで記念撮影をパシャリ。スペシャルゲストとして参加していた新師範代4名の生き生きとした編集語りと参加者の意識の高さに次の守への期待が高まる。

顔もほころぶ新師範代からは、「刺激的な時間だった」「参加者の方々の積極性がすばらしい」「教室で活躍しそうな人たちばかり」と興奮気味に感想の声があがった。ついこの前まで学衆だった新師範代たちが参加者の前で堂々と花伝の体験を語る。このサイクルこそイシス編集学校の「わかるとかわる」であり、型が継承されていくということである。

50[守]はきっと特別な期になるだろう。

世阿弥の能が乱世で必要とされてきたように、今この時代だからこそ、編集へ。迷わず入門、入伝へ!

写真・文 林朝恵(花目付)

●守講座のお申し込みはこちらから

●破講座のお申し込みはこちらから

●花伝所のお申し込みはこちらから

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。