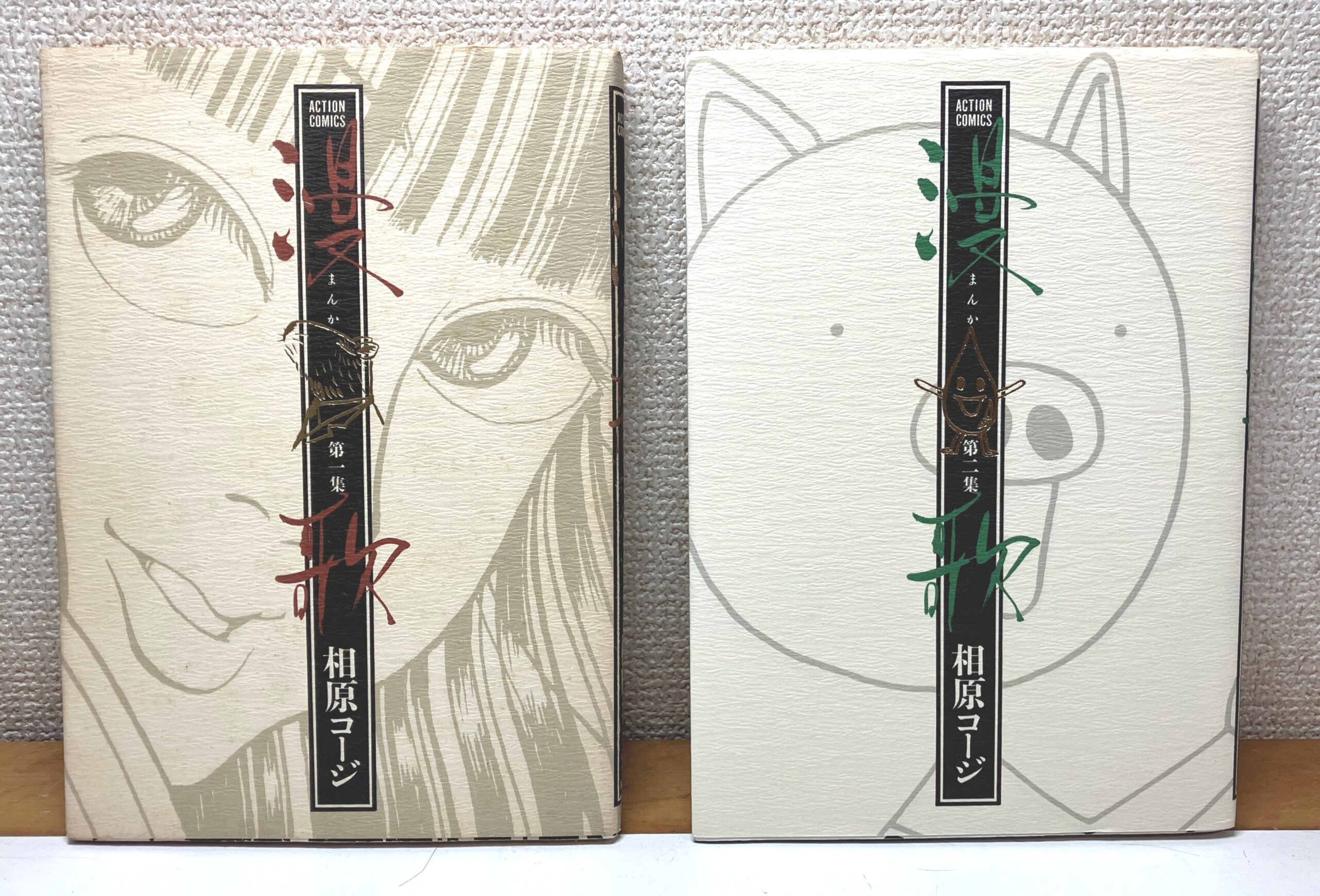

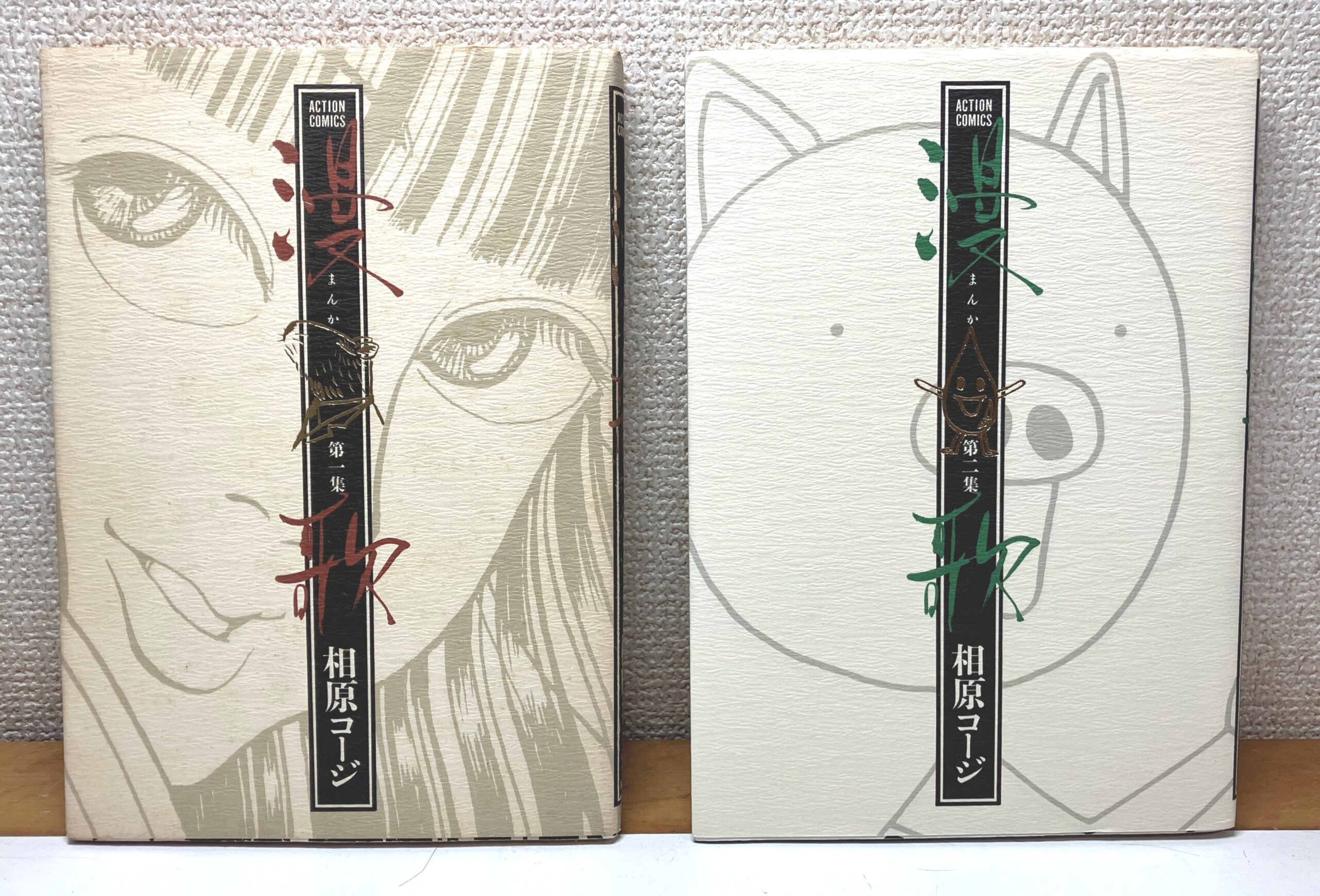

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。

千夜千冊は別世への「扉」だと、イシス編集学校の田中優子学長は言う。

【ISIS co-mission INTERVIEW01】田中優子学長―イシス編集学校という「別世」で

【ISIS co-mission INTERVIEW01】田中優子学長―イシス編集学校という「別世」で

千夜千冊は「扉」です。ひとつの扉を開けてみると、その本の内容がわかるだけでなく、ほかの本のつながりも見えてきます。

千夜千冊が別世への「扉」なら、多読アレゴリアは新たに生まれた編集への「入口」だ。

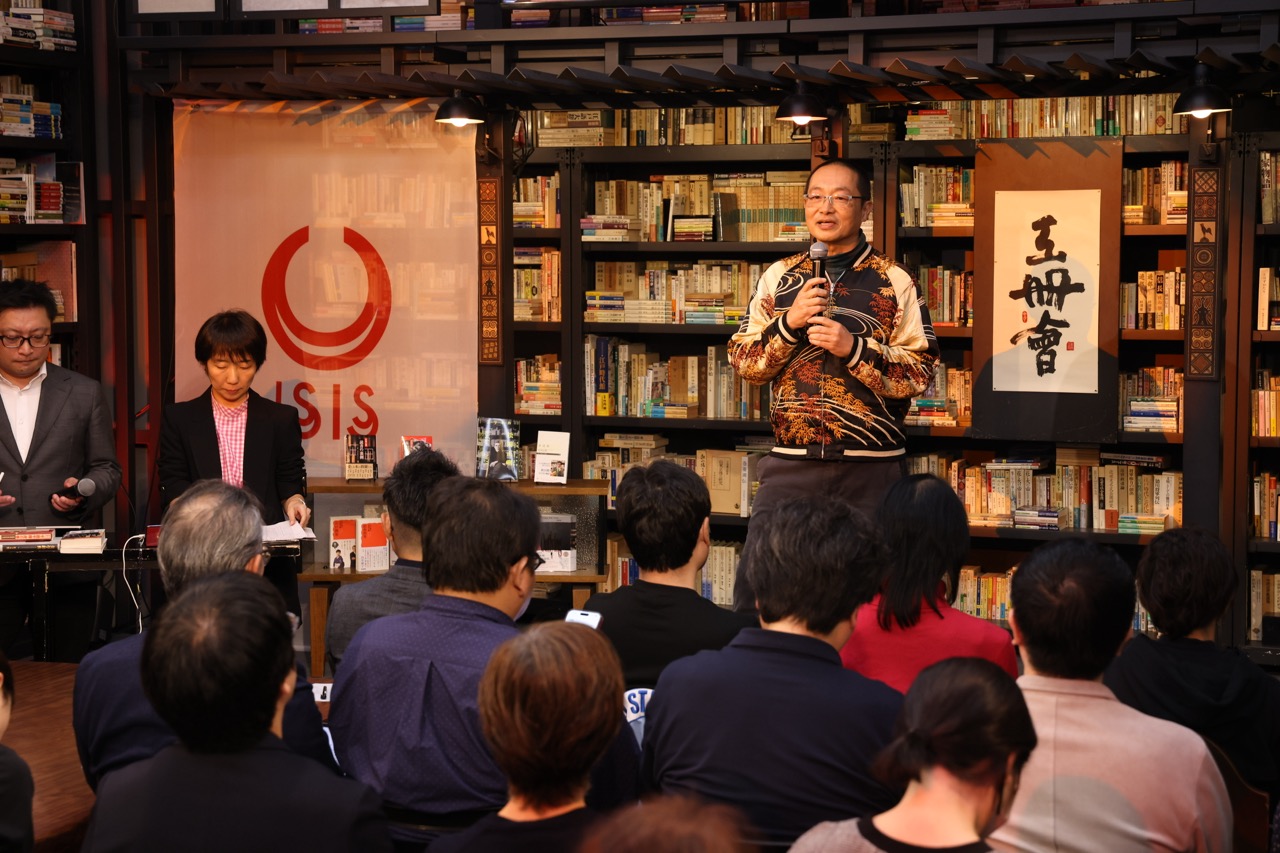

開講を1ヶ月後に控えた2024年11月3日、豪徳寺本楼で工冊會(こうさつえ)が開催された。多読を企む面々が一堂に会し、それぞれのプランを披露し、研鑽しあった。

現代社会は表現を制限し画一的になっている。システム維持のためにリスクを避け標準に向かう。多読アレゴリアはその逆をいく、別の焦点を持った方法だと吉村林頭は言う。

多読アレゴリアでは師範代がみずからクラブを立ち上げ、それぞれ異なるお題を掲げて活動する。読衆はクラブを選んで参加する。そこには当然、凸凹が生まれる。多様にならざるを得ない。だからこそシステム全体が編集を起こす。

多様なクラブが生み出すアウトプットは、イシス編集学校の内と外に現れ、社会のあちらこちらに根をはるはずだ。そのフィードバックは共有知となり、「図書街」という別の世界を構築する。

「図書街」とは、松岡正剛のドローイングをもとに構想された、ユニバーサル・コミュニケーションが可能な電子空間。800万冊の本の収納を想定。

制作 編集工学研究所/独立行政法人 情報通信研究機構

その本がどこから来たのか、誰がどう読んだのか、その背後や隣りにある本はなにか。本と本の関係を空間的に把握することで、新しい関係を見いだす。多読アレゴリアがつくる共同のトポスが、あらたな編集的マザー・プログラムとなる。

図書街構築メンバー:梅澤光由、齋藤彬人、滝本力斗

登壇した齋藤と滝本は「図書街」構想を説明し、ともに共有知を組み立てる仲間を募集した。(撮影:後藤由加里)

多読アレゴリア フライヤー(デザイン:穂積晴明)

多読アレゴリアが図書街という生きた空間を生み出す。新たな自己編成プログラムの創出だ。

0521夜『一般システム理論』ルートヴィッヒ・フォン・ベルタランフィ

ベルタランフィは生物を「開放システム」とみなし、生命体の各部がつねに「自己」をとりまく環境とのあいだを動的に調整しながらオーガニックな自己編成をしていると見た。

多読アレゴリアはイシス編集学校とは別の編集への入口だ。多様な企み、多様な場が用意されている。編集稽古体験の有無は問わない。むしろ編集学校の外からの来報を歓迎したい。

アイキャッチ撮影:後藤由加里

Info 多読アレゴリア

【URL】https://shop.eel.co.jp/products/detail/765

【定員】300名

【開講日】2024年12月2日(月)

【申込締切日】2024年11月25日(月)

【受講費】月額11,000円(税込)

※ クレジット払いのみ

※ 初月度分のみ購入時決済

以後毎月26日に翌月受講料を自動課金

例)2024冬申し込みの場合

購入時に2024年12月分を決済

2024年12月26日に2025年1月分、以後継続

※申込後最初の期間(2024冬)の間は

イシス編集学校規約第6条に定める

期間後の解約はできません。

あらかじめご了承ください。

→ 解約については募集概要をご確認ください。

*希望するクラブの申請はお申し込み後、

随時希望クラブ申請メールをお届けさせていただきます。

2クラブ目以降は、半額でお申し込みいただけます。

1クラブ申し込みされた方にはクーポンが発行されますので、

そちらをご利用の上、2クラブ目以降をお申し込みください。

【多読アレゴリア開催期間】

2024冬:2024年12月2日(月)~2025年2月23日(日)

阿部幸織

編集的先達:細馬宏通。会社ではちゃんとしすぎと評される労働組合のリーダー。ネットワークを活かし組織のためのエディットツアー も師範として初開催。一方、小学校のころから漫画執筆に没頭し、今でもコマのカケアミを眺めたり、感門のメッセージでは鈴を鳴らしてみたり、不思議な一面もある。

■多読アレゴリアという問い 多読アレゴリアは、編集しながら編集を学ぶプロジェクトだ。 豪徳寺本楼で開催された工冊會(こうさつえ)で、金宗代代将はそう切り出した。プランニング編集術でいうところの […]

第84回感門之盟「25周年 番期同門祭」の1日目。世界読書奥義伝 第16季[離]の退院式が行われた。 [離]では指導陣を「火元組」と呼ぶ。「院」と呼ばれる教室におか […]

【84感門】「松丸本舗」を再生させたブックショップエディター

実験的書店空間「松丸本舗」が、第84回感門之盟「25周年 番期同門祭」で再現された。2日間限定の復活だ。 求龍堂『千夜千冊』全集の各巻のタイトルを大見出しにして作られた「本殿」コーナーの再現。 […]

第83回感門之盟「EDIT TIDE」で第十六綴[物語講座]の授賞式が行われました。落語賞・ミステリー賞・幼な心賞・トリガー賞・編伝賞・冠綴賞の結果を速報でお届けします。 ◇◆窯変三譚◆◇ 物 […]

【83感門】物語という方法で世界を読む ─績了式 綴師メッセージ─

第83回感門之盟「EDIT TIDE」3日目。[遊]物語講座十六綴の績了式が開催された。 2008年の開講当時より講座をひきいる赤羽卓美綴師は、「綴る(つづる)」という言葉を紐解きながら、物語 […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-10

マンガにおける短詩系文学といえば四コママンガということになるだろう。四コママンガに革命をもたらした最重要人物の一人である相原コージは、そのものズバリ『漫歌』をものした。

2025-12-09

地底国冒険譚の主人公を演じ切った幼虫と灼熱の夏空に飛び立った成虫、その両方の面影を宿すアブラゼミの空蝉。精巧なエンプティボックスに見入っていたら、前脚にテングダニの仲間が付着しているのに気づきました。

2025-12-02

{[(ゴミムシぽいけどゴミムシではない分類群に属している)黒い星をもつテントウムシに似た種]のように見えるけど実はその偽物}ことニセクロホシテントウゴミムシダマシ。たくさんの虫且つ何者でもない虫です。