タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

「奥座敷」とも「士官学校」とも呼ばれる花伝所へようこそ。

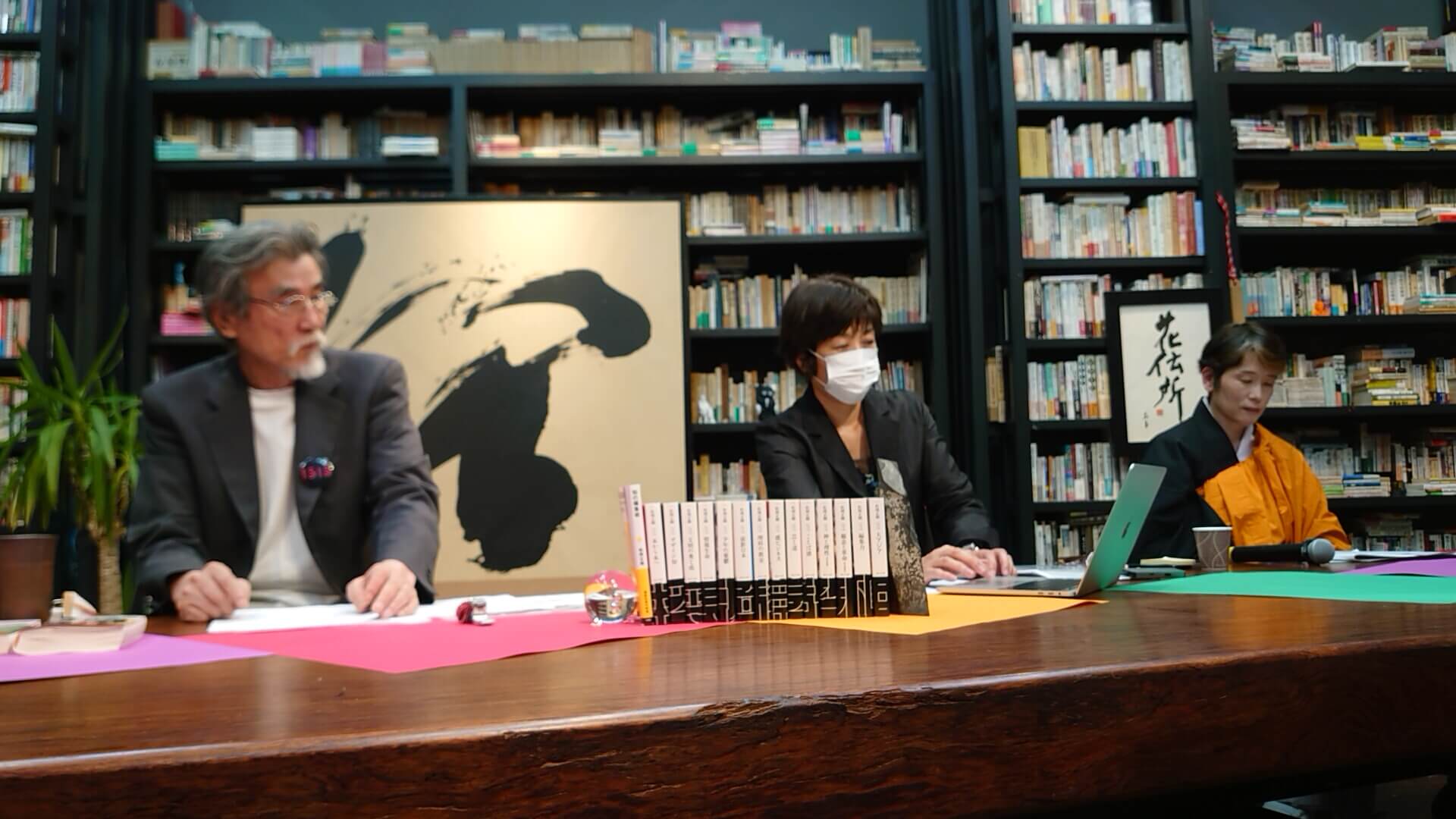

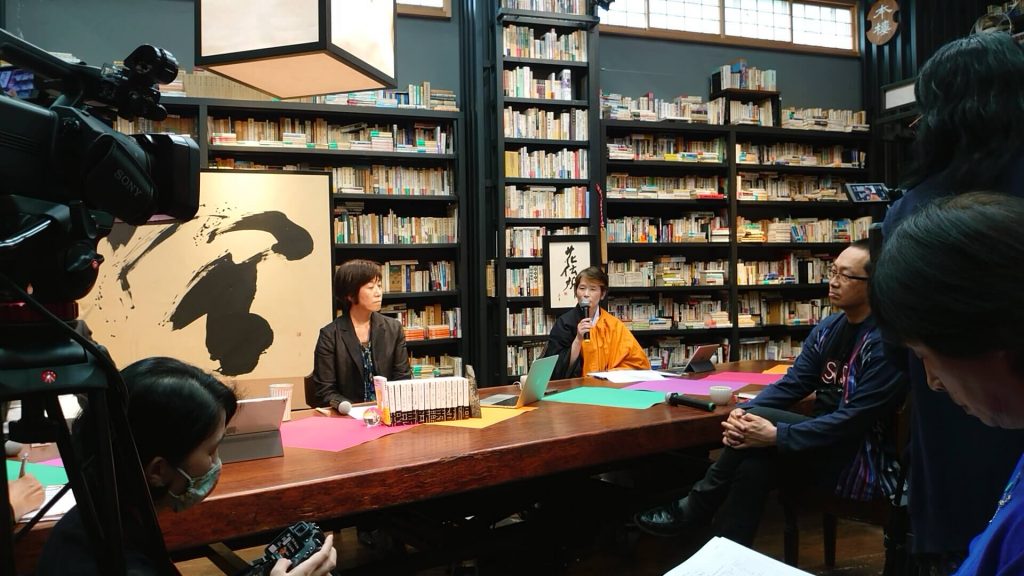

2020年5月16日、袈裟をまとう三津田知子花目付が33[花]の入伝の開式を告げる。

世阿弥にあやかり名付けられた「花伝所」。

25名の入伝生を誘うプロムナードに、三津田花目付は世阿弥の生きた時代を敷く。

「世阿弥の生きた14世紀はヨーロッパでペストが流行し、日本では南北朝にわかれ、足利義満が天下を取った戦乱期。

今日うまく行ったことが明日うまくいくかわからない、さきがまったく読めない乱世の時代だった。

その状況下、世阿弥は代々受け継いだ技を複式夢幻能として再現し、風姿花伝をはじめとする芸能本に著した。」

「序破急」「まねぶはまなぶ」など全て世阿弥から生まれた言葉。編集学校に限らず馴染みのある言葉だが、どれほどのその奥を理解しているだろうか。花目付はそう問いを重ねる。

揺らぎの中の今こそ、考えていかねばならない。

世阿弥の行きた時代とコロナ下の今について、最新の千夜『免疫ネットワークの時代』(西山賢一)を重ねて入伝生へメッセージをおくる。

「免疫ネットワークの働きの中に、すでに協働的で普段からシュミレーションをしたり、外部のものを内部に転写し、相互にインタラクティブに学ぶ場が形成されている。

こうした生命の型にもあやかりつつ、世阿弥に立ち返り、一人一人の中に問感応答返の型が動き、刺激しあっていく1日にしていきたい」

くれない、やまぶき、むらさき、わかくさの各道場の花伝師範の面々

「2010年、松岡校長は『日本の将来のための師範代を養成するのが花伝所』といった。2020年の20周年はそれを公にしていきたい」

続いて田中晶子所長がメッセージの冒頭にこう告げた。

ISIS編集学校でも昨夏に遊刊エディストをスタートし、鈴木康代学匠の音頭で全国のエディットツアーも始まった。

世界的な自粛が余儀なくされる中、4月開講の45[守]は200人を超える入門者があり、オンライン状況下でのzoomを使った編集稽古も起こっている。

「川野師範は『教育現場の先端にいる人たちに必要なものは全て花伝所にある』、奥本師範は『組織のミドルリーダーに必要な多様性を生み出す力は師範代モデルである』といっている。

現在の社会も重ねながら、33[花]では花伝所の方法を伝えていきたい。」

2020年はNEXT ISISに向かう20周年となる。編集学校の奥座敷であり士官学校でもある花伝所は、今や社会や将来にもつながっている。

入伝式での様子は数日をかけて公開予定。

編集工学研究所の穂積デザイナーの設えの一枚

上杉公志

編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。

11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]

「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】

読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]

第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]

「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり

「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。