タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

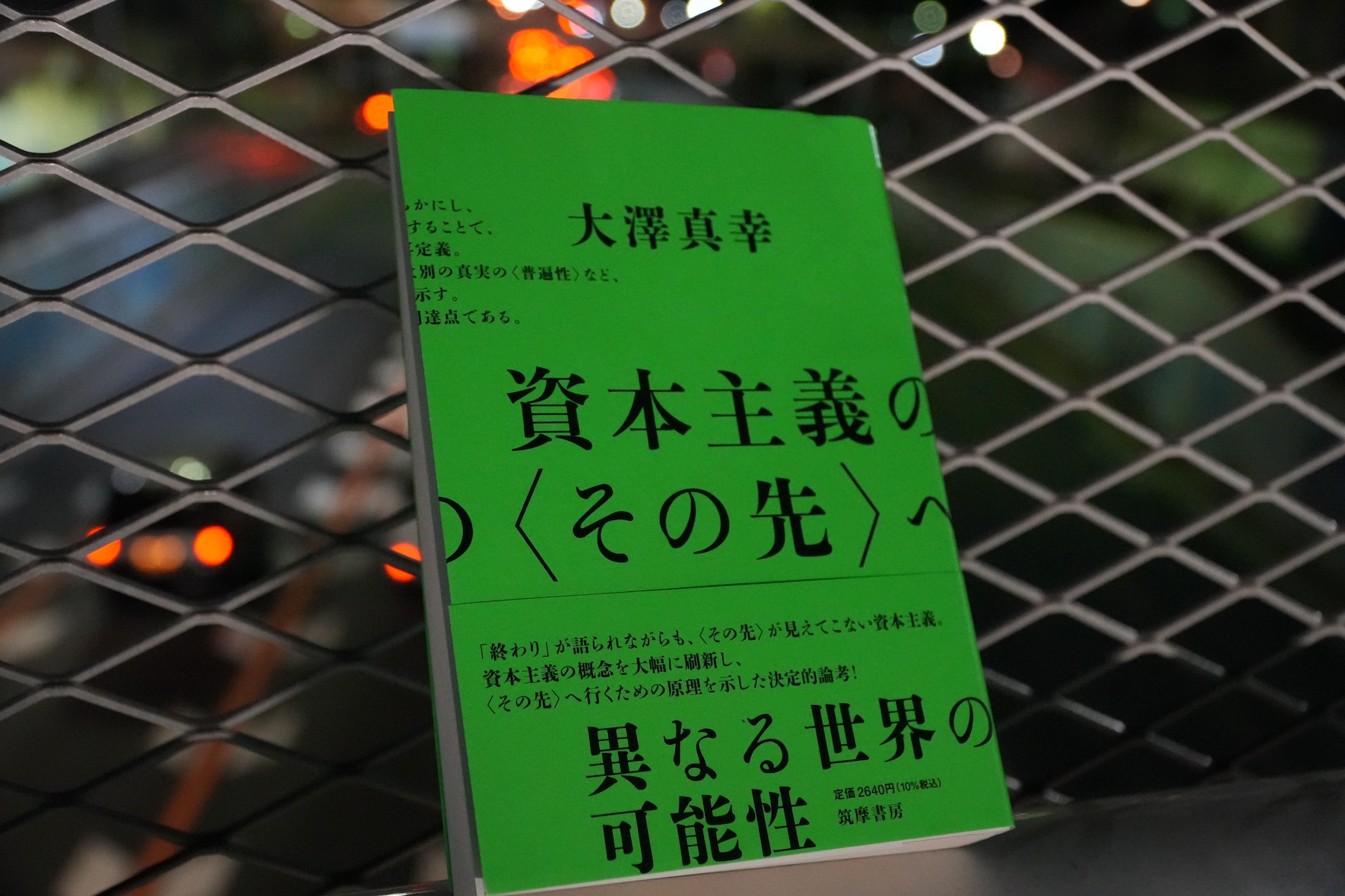

花伝所では期を全うした指導陣に毎期、本(花伝選書)が贈られる。41[花]はISIS co-missionのアドバイザリーボードメンバーでもある、大澤真幸氏の『資本主義の〈その先〉へ』が選ばれた。【一冊一印】では、選書のどこに指導陣がマーキングを入れたのか、読みと共に紹介します。

私たちは、資本主義の終わりや限界について予感めいたものをもってはいますが、しかし、その終わりを積極的に思い描くことができないのです。なぜそうなるのかといえば、それは私たちが資本主義の〈その先〉について、イメージを持つことができないからです。(p.11)

この問題をどう考えるべきなのか。資本主義を限定的に捉え、漠然とそこに嵌め込まれ、思考すらも窮屈になっている自分にいったんは絶望するしかないと思いながら読み進めた。そして、傍らには、H.Dソロー『森の生活』と中沢新一『緑の資本論』を置いて多読している。(林朝恵 43[花]花目付)

私たちに属する視線が、私たちを―正面からではなく―斜めから見る。この視線は、相克的な敵対関係を相対化し、相乗的な共同性(私たち)の範囲を区切り直す効果をもちます。(P.416)

アフガンでの中村哲さんは現地主義を貫いた。その態度は二重の役割を伴う。現地の苦しみに共感する内在者のわたしと、日本人の面目を保って生きるわたし。相対するまなざしが、現地の農業社会に江戸時代の重なりを見つけ、現地の道具や技術で建設可能な用水路工事を発案した。内部で向き合う目線は共感で終わり、外からの視線は優劣関係を生む。その二つの視線が交差することで類似が見つかり、別なるルールが編み出されるのである。イシス編集学校が謳うポリロール主義もまた一対の異なる視線をもつ仕組みだ。内部と外部のまなざしをもつ者として、指導陣は様々な場で変化を生み出す媒介者であらねばならない。(古谷奈々 43[花]花伝師範)

中村さんたちの活動が劇的な効果をもったのは、彼が、アフガニスタンの共同体に対する外来者としての位格を維持しつつ、同時にその同じ共同体に徹底的に内在したからです。連帯の相手となる他なる共同体に対して外部的でありつつ、内部的でもあること。そのような二律背反的な両極性が維持されるかたちで他者に協力することが、ここでいう「連帯」です。この連帯の行動を、自らが属する共同体から他の共同体へと、こちらのプロレタリアから向こうのプロレタリアへと、一本の太い線を引くことに喩えておきましょう。(p.427)

まず自分自身に内在する外部性を認識する。さらにアンビバレントにゆらぐ両価性を意識し続ける必要もある。そもそも他者同士のあいだに生まれた私たち人間は、生得的に両極を兼ね備えている生き物なのだ。その上に、連帯もコミューンも成り立っていると考えれば、家族から国家まで、思想的な共同体から実践する活動体まで、大小あらゆる分類と相似する骨格構造が見えやすくなる。そこで試される現世ーどこに身を置くか。問われているのは線を引く相手選びとその太さに凝縮される。ん? これって恋愛と同じではないか。つまるところ、資本主義の<その先>は自身の選択と深化に大いに委ねられている。(平野しのぶ 43[花]花目付)

アイキャッチ写真 林朝恵

『資本主義の〈その先〉へ』

大澤真幸/筑摩書房/2023年6月/2640円

■目次

第1章 終わらぬ終わり

第2章 剰余価値はいかにして生まれるのか

第3章 増殖する知―資本のごとく

第4章 神に見捨てられた世界の叙事詩か?

第5章 “その先”へ

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。