誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

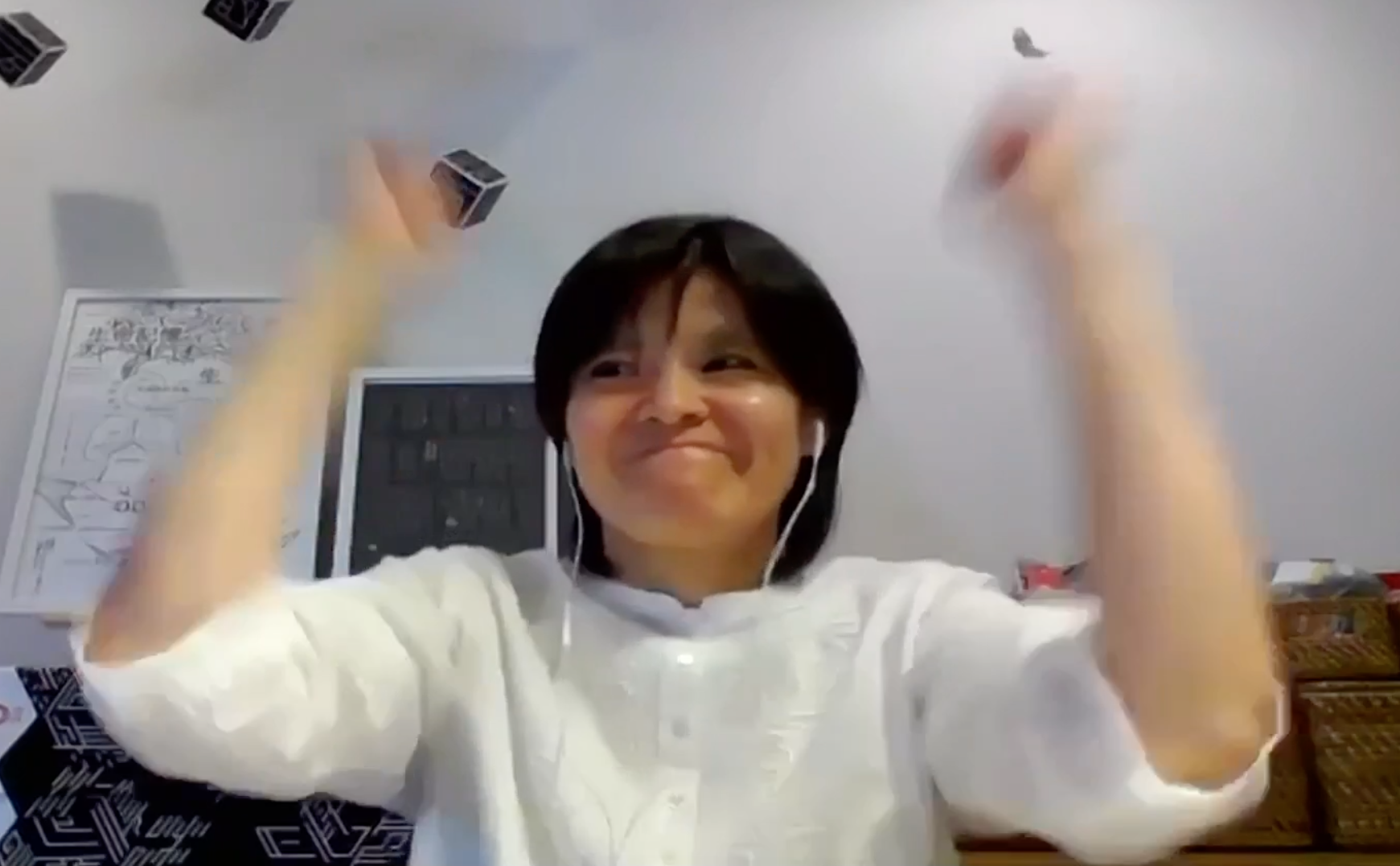

満面の笑みで、ガッツポーズ! 世界陸上のワンシーンではない。

2025年9月14日に開催された多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」の読了式で山田細香さんが最優秀賞&学長賞をダブル受賞した際の一幕だ。

山田さんの作品タイトルは「最も短い内宇宙の物語――SM理論─夢の中篇─」。《たくさんの私》を駆使した圧倒的な構想、稲垣足穂を思わせる文体に誰もが驚愕した。ともかくぶっちぎりでダントツの編集力が見せつけた。どうしたらこんなものが書けるのか。しかしこれこそ、編集学校でしか生まれえない”読創”的な表現力である。

さらに、山田さんは自身の読創文(レポート)を「全宇宙誌」に見立ててデザインした作品も提出。これも見事としか言いようない仕上げの精度だった。

授賞式では、田中優子学長から受賞を言祝ぐビデオメッセージが届いた。贈呈本は今や貴重本になっている『遊』9号・10号「存在と精神の系譜」。

ちなみに山田さんは多読スペシャル第二弾「村田沙耶香を読む」でも最優秀賞&村田沙耶香賞を受賞している。

山田細香/スタジオ▽天籟クルタ(冊師・浅羽登志也)

選んだ課題本:『時間のヒダ、空間のシワ』『多主語的なアジア』『かたち誕生』

★最も短い内宇宙の物語――SM理論─夢の中篇─

私にはとっておきの偶然がある。

それは、『全宇宙誌』と同じ1979年10月生まれということだ。星屑を散りばめた全黒の紙面、見開きに潜む四つの主題、七種のスケール表、小口に出没する大星雲…まるで複数の雑誌が引力で引きあいながら、グリッドの網目に着地してひとつになったような「多即一」のブックコスモス。今夜も私はラジオハウスと名付けられた球体のペンダントライトの下で、同齢からの遊線放送に周波数を合わせるように本を開く。

P.304 ─ 宇宙のアイアンロード [重力宇宙]

宇宙が重力仕掛けの巨大な時空であることは、言い直せば、「重力」とは宇宙の代名詞であったことを表明する。

ニュートンの方程式とアインシュタインの方程式によって、一躍、宇宙の主役の座を占めた「重力」とはいったい何なのであろうか。

「重力」とはひょっとして、われわれの観念の原型にあたるものだったのではなかろうか。

その原観念が、いつのまにか科学的対象にすりかわったのではないか。天文学と物理学をつなげるのみでなく、「全自然学」ともいうべき立場から重力宇宙をめぐる観念を検討し、論理学を武器とするような構想の水準もまた急務であるにちがいない。

… 科学発生以前のヒトのいとなみに関する原自然学と最新の科学的情報による全自然学が、われわれの宇宙観をはさみうちにすべきであったのだ。… それは、新しい 「自然の論理学」と …「存在学」の 人工的樹立 のための大胆な 第一歩となるに ちがいない …

★最も短い内宇宙の物語

ここに精密につくられた人工の建物がある。仮に名付けて「宇宙gの仮宿」とでもしておこう。

建物には外から覗きこめる窓がついている。窓にはどのようにも拡大でき、また、直観にもとづく視覚的角加速度を調整できる装置がそなえられている。さて、一人の男がこの窓から室内の光景をみている。彼は建物の設計者でもあった─。

建物の内側と外側を決める境界線(壁の基準線)はぼんやりとぼやけて見える。まるで筆で引いたように中央は黒く周囲は墨が滲みだしたようにぼけている。目を凝らすと、それらは無数の点の集合体で、それぞれが回転しながら微振動している。線を揺らす旋転運動には「ざわめき」という名が与えられているそうである。

やがて夜になると「ざわめき」が次々と各所でふるまいはじめ、そこにはうっすらとした密度差があらわれてくる。ゆらぎの密度の濃い部分では少しずつ変化がおきて、隣り合うものたちが繋がりあって「壁」をつくりはじめた。男はその場を取り囲む滲みの広がりをじっとみつめ、目配せしている。

男「闇に包まれていくと、日中にはきづかなかった五感の深い働きが呼び覚まされるんですよ…」

昼間に集めた太陽の熱で大きさが決まるように、人肌のほてりをもった壁が立ち上がっていく。ある程度まで事態が進行していくと、月の光に照らされて円相のかたちが浮かび上がってきた。

すると男は立ち上がり、粒子の位置をトレーシングペーパーに写しはじめた。壁のかたちに似た円形計算尺を使い、目の前の現象を外尺に、男の内尺を合わせながら、一枚の紙に正確に移しとっていく。原寸の代わりに1/100や1/50の縮尺で描くとき、どんな出来上がりになるかを想像することが難しいことは、図面を引いたことのある人なら知っている。図面で示す限り、原寸が一番よいことは誰でも承知であるが、それでは建物と同じ大きさの紙が必要になってしまう。そこで生まれたのが「尺度」という方法だ。ただ、目の前で起こる現象に対してどのような目盛を設定するかで、実際を見失うこともある。

男「人間の尺度にはいつも懐疑的な目で見ることにしているんですよ…」

人間の五感への依存度は、視覚が50%、聴覚が20%、触覚が10%、臭覚が5%程度だと言われている。どの感覚で現象を切り取るかで世界の見え方は変わる。

男の足元に一枚の紙が落ちている。私が27年前に見た〈犬地図〉だ。

生命維持装置をそなえて地球をまわった初めての人工衛星「スプートニク2号」に乗っていたのは犬だった。人間に似た体温をもつ犬が地上で感知する空間の様相を知ることは、地球を住処にする人間固有の生存感覚を発現させることでもある。犬に限らず、鳥や魚、樹液の流れや水の滴り、光の明暗へと意識を移し、あらゆる感覚に同化しようと努力する。いわば丸ごとの生命転位体験を主題にした思考実験、

男はそれを【多主語的】と呼んでいる。

蛹が羽化した瞬間の蝶の意識を捉える。樹上に止まって下を通過する動物の汗の匂いを待ちかまえるダニの気持ちに同化する。植物の受精過程と受精後の内的変化を植物の気持ちになって図化してみる…自然が放つ幽かな声を聞き取り、深く交換しつづける。

これは【たくさんの私】という思考法だ。

次に男は、異なる縮尺で描かれた等高線の地形図を取り出し、先程の紙の下にページを増設するように重ねた。すると、山や川を避けるように粒子たちが移動をはじめる。まるで川の曲がろうとする兆候、山の崩れようとする欲望、海の溢れようとする意志を感じとっているようだ。互いのあいだに生まれた斥力で障害物を避けながらかたちを変えていく。

このとき私は、自由にかたちを変える壁の素材が「砂」だと気づいた。何やら気配を感じてあたりを見渡すと、周囲にも砂の壁が立ち上がっている。高くせりあがった部分があるかと思えば、壊れていく部分もある。古い壁が新しい壁と不思議なかたちで抱き合っている部分もある。地図を覗き込むように上空から見渡すと、私がいる東の円相と同様に、南には三角、北には四角、西には半円のかたちが生まれている。これは黄泉への往生を願う五輪塔を解体した須弥山の模式図だ。

男「地、水、火、風、空。五彩相会する…。色が雑に混ざりあった斑(まだら)なるもの、そこから煌めく曼荼羅が生まれでるんです…」

私はいま五大を象る宇宙模型の中にいる。曼荼羅に呑まれているのか!? そう思いながら、階段状に昇っていく粒子たちを見ていると、私の体も砂に交じって隆起を繰り返しているように感じてくる。

山を歩いていると山と同体になった気がする。木に体をもたせかけて樹液の音を聴くと自分が木になったのか、木が自分になったのか分からなくなる。この一種の対象同化には「気」の働きが関係している。人から山へ、人から木への変化は、移動体から不動体になることであり、物質から物体になるのと似ている。物質の次元から物体の次元に移行するには何かの要素が働かなくてはいけない。その要素は「加速度」である(空間速度論)。そして速度の差が「気配」を生む。

動物と人間では、血液循環速度も、呼吸速度も違っている。人間どうしでも空手や剣道で速度が変わるとはじめて気配を察知できる。すべての感覚を研ぎ澄まして犬と行動を共にする〈犬地図〉は、感覚のズレと同時に、空間速度のズレも表現していたのだ。

男「マンピューター的な手作業の隙間に、デジタル作業から漏れ出しているものを同時に見つけることができた…。作図の進み方が遅いためにいろいろな妄想が湧き出してくる…」

速度には「加速度」と「減速度」が働いている。コンピューターではない計算尺を使った計算やCADではないトレーシングペーパーを使った作図による減速が、見えている物体だけでなく、見えない物質の気配を察知させる。図面の余白にも物質の気配が蠢いている。

男「作図の線が増えるたびに、この手法でいいのだろうか…と検証する。ある瞬間にひらめきが生まれジャンプアップする。直観の誕生が、新しいプログラムへとシフトさせる…」

おそらく気配が通じた瞬間が「直観」だ。

直観による思考の加速が物質を物体に変えて、かたちを生みだしていく。男は加速と減速を繰り返しながら、物体と物質のあいだを行き来しているのだ。男の設計した建物の中で、砂と交じり合っている今の私も、物体から物質へと変容しているのかもしれない。

男「エローランの洞窟群にいったとき、彫るというのは自分が住むことと同義だと知りました。自分が削り取った部分というのが自分で、それは大きな意味で自然の中に帰ることをあらわしているんですね…」

フォン・ユクスキュルは生物と環境は互いが互いの「抜き型」になっているとみた〈0735夜〉。

ジョージ・ドーチは相補的に抜きあう形のエネルギーを「ディナジー」と呼んだ〈1311夜〉。いま私の目の前で動き続ける壁がつくりだすかたちは、私の「抜き型」なのだろうか。

ユクスキュルは、現象を語るのに巨大な装置を持ち出すなと言ったが、男の手には内外の尺度を測る計算尺と事象を描き束ねるトレーシングペーパーしかない。男は身体値の観測装置で、渦巻く銀河と唐草模様、天界の須弥山と冠りものの円錐形、蜘蛛の巣と原始部族の入れ墨の相似性を、物質の気配から感じとり、物体のかたちとしてあらわれる意表の理由を問うていく。

人間が唐草模様の衣装を着ること、須弥山の帽子を被ることは、宇宙をポータブル化して身につけていると言える。これは宇宙から削り取った部分、自分の抜き型を再び纏うことで、もといた場所、本来いるはずの宇宙の中に帰ろうとする意志だと思えてくる。男は人間の心のヒダに隠された見えない欲望を、見えるかたちに変えていく。これが、宇宙的礼節をもって、遊星的郷愁に出会うデザインの方法なのだ。

男「アジアの人々は直立二足歩行が始まる以前の動物だったときには、森羅万象が自らの体とともにある感覚があった…。かつては体をとりまく世界を皮膚に密着させて〔着ていた〕とも言える…」

かつて体表に斑(まだら)に広がっていた感覚器官は、人間性の自覚とともに特異化し、目、耳、口、鼻のそれぞれに分離して、連続性を失ってしまった。その残像と残念がかたちには宿っている。かたちの動向を凝視し、物質と物体を行き来しながら現象を身体値で写しとり、世界の抜き型に合わせようとする。その行為が、動物としての記憶、生命体としての記憶を呼び覚まし、体の内に曼荼羅を出現させるのだ。

よく見ると、髭の生えた丸眼鏡のもう一人の男が天に向かってのびる砂の階段を昇っている。

じっと見つめている私に気づいた男が左手を伸ばしてきた。何やら筒状のものを持ったその腕は、夜の闇と同じ黒色の燕尾服からほんのわずかに白いワイシャツがのぞいている〈1001夜〉。手渡されたのは万華鏡だった。

中を覗き込むと円形空間が対称性をもった紋様で埋め尽くされている。少し傾けると粒子が動き、かたちを変えながら次の紋様が現れるが、どうも鏡像の輪郭線がぼやけて見える。きっと反射鏡の枚数が偶数ではなく奇数で作られているのだろう。まるで乱視の眼に映る世界のようだ。さらに大きく円筒を動かそうとしたその瞬間、

… 私の体 が 一回転 した。

ゆっくり目を開けると、淡い光をともした球体がぼんやりと私を照らしている。

─「夢」だった─枕元には『全宇宙誌』がある。私は窓を開け外に出た。明るみはじめた空には白い月が浮かんでいる。私は、紙が幾重にも折りたたまれた黒い本を両手に持ち、月に向かって腕を伸ばした。すると頭頂部から宇宙が砂粒になって流れ落ち、私を伝って足から地面に帰っていった。まるで私の体が砂時計のオリフィス(流体制御面)になったようだ。ひっくり返せば今度は古代の地層が私を伝って空に流れ込んでいくかもしれない。これが重力に支配された私だからこそできる本との儀式なのかもしれない。

一枚の紙を多折って夜を食む 玄月

参照:

・杉浦康平/1932年生

・松岡正剛/1944年生

・『二十一世紀精神』津島秀彦+松岡正剛/1975年生

・『全宇宙誌』松岡正剛+杉浦康平ほか/1979年生

・山田細香/1979年生

・『眼の劇場』松岡正剛/1980年生

・『住居の形態』吉阪隆正/1986年生

・『かたち誕生』杉浦康平/1997年生

・『夢の場所・夢の建築』吉武泰水/1997年生

・『色っぽい人々』松岡正剛/1998年生

・『多主語的なアジア』杉浦康平/2010年生

・『時間のヒダ、空間のシワ』杉浦康平+松岡正剛その他/2014年生

・エディション『デザイン知』松岡正剛/2018年生

・エディション『宇宙と素粒子』松岡正剛/2020年生

・『建築用語図鑑 アジア篇』杉本龍彦ほか/2023年生

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:夢野久作

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

【アーカイブ動画、発売開始】津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》 イシス編集学校[守]特別講義

1月25日(日)に開催された特別講義について、アーカイブ動画の発売が開始されました。【津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》】は、基本コース[守]の特別講義として開催されたものですが、広 […]

【1/21(水)】田中優子(江戸文化研究者)×小倉加奈子(病理医) 新たな学びの場をつくる「編集」と「稽古」[W刊行記念]

人は何を、どのように学ぶことで、自らの能力を発揮できるのか。 生成AIの急速な普及、国際関係の不安定化が進むいま、知のあり方や学びの方法そのものが根本から問い直されています。「学びとは何か」という問いは、もはや一部の […]

募集開始★多読アレゴリア2026 料理?源氏? 新クラブ紹介

多読アレゴリアの新シーズン(2026・冬)の募集が始まります。 先月は創設1周年を記念して、多読アレゴリア主催の「別典祭」が開催されました。ほんのれんクラブやオツ千の生ライブ、着物コンパクラブのファッションショーなど […]

11月は別典祭へいこう! 二日限りの編集別天地?【11/23-24開催】(11/21更新)

11.21更新 2日間通しプログラム詳細(EDO風狂連)を更新しました。 11.20更新 2日間通しプログラム詳細(勝手にアカデミア、イシス編集学校、別典祭感門団)を更新しました。 11.18更新 2日間通しプログラム詳 […]

【12/9ライブ配信】田中優子×鈴木健「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」

12月9日(火)14時より、イシス編集学校の学長・田中優子と、co-missionメンバーの鈴木健さんによる特別対談を開催します。タイトルは「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」です。 &nbs […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。