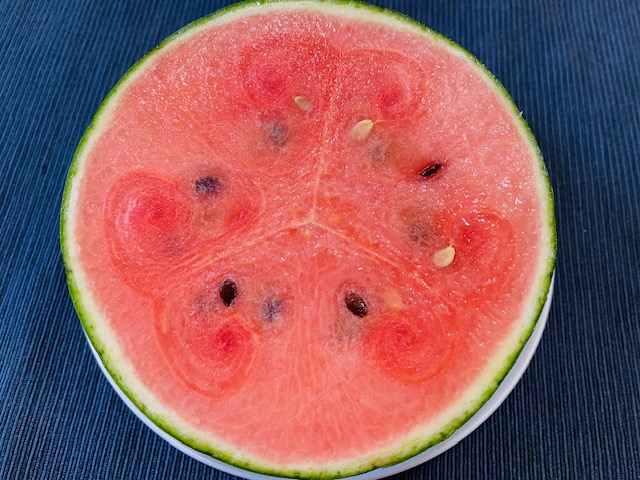

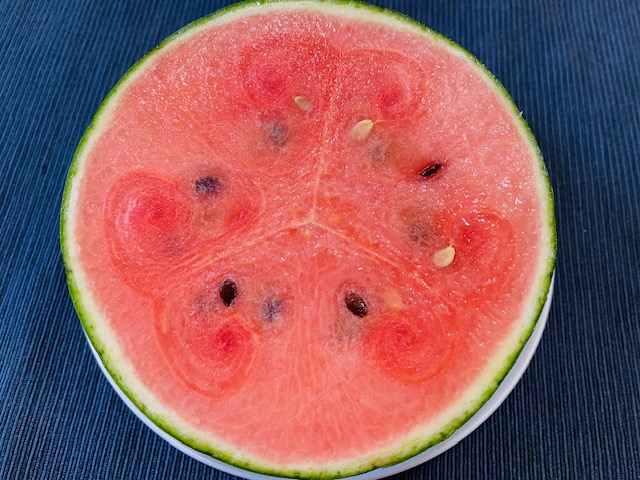

縁側で西瓜を食べた日が懐かしい。縦にカットすると見えないが、横に切ると見える世界がある。維管束の渦巻き模様が現れて、まるで自然の芸術。種はその周りに点在する。王道を行ってはいけない。裏が面白い。さて、西瓜の皮はどうする?僅か果肉を残して浅漬けにすると、香りと歯ごたえが何ともいえず絶品だ。

若林牧子

2025-08-04 23:17:29

イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。

好評の連載エッセイ「ISIS wave」、記念すべき50回目に登場してくれるのは、53[破]イメージ・チューナー教室の師範代を終えたばかりの土田実季さん。数奇と散歩と編集をつなげた格別のエッセイをお届けします。

■■「わたしフィルター」の地図を手に

裏路地を目的もなく歩くことが好きだ。昭和の民家が並んでいるような住宅街は、とくにいい。間口の広いコンクリートの立方体が毅然と立ち並ぶ大通りから、ひょいと一つ裏に入るだけで、形も素材も凸凹で、夕飯の匂いが漏れ出すような無防備な世界が広がっている。私は、そんな一つ裏の景色が好きだった。でも、なんで好きなのかは考えたことがなかった。

街歩きが好きな友人と散歩をすると、見ている景色の違いに驚く。「雨樋の端っこ、菊みたいに細工してあ ったの、見た?」「さっきの看板、テープ文字だったね」「あの家、ツバメ専用の入り口がある!」。へぇ、そんなとこ見てたんだ、とやんわり感じていたこの差異は、編集学校に入ると、《フィルター》の違いなのだと気づく。タイルとすりガラスに目がない私は、どうやら「家主のこだわり」をキャッチするフィルターが備わっているようだ。カチャ、と誰かのフィルターと替えっこしたら、違う景色が目の前に広がりそうで、わくわくする。

▲「わたしフィルター」が掛かった地図は誰かとシェアすると何倍も楽しい。

編集稽古は心地よくて、どんどん奥に誘われた。鼻歌まじりに進んでいくと、《見立て》《メタファー》という方法に出会う。これが、楽しい。街の景色も何かに喩えられるかな? と、推しの水路を思い出す。金沢のまちに広がる用水のネットワークの中でも、私の推しは、立体交差している箇所だ。「用水ジャンクション」とネーミングしてみる。すると、高速道路を走る感覚が想起され、用水が通行可能な移動網のように見えてくる。道を歩くのではなく、水流に乗って街の景色を見たら、どんなふうに見えるだろうか。似たもの同士で関係線を引いてみると、いつもは見えない景色が広がっていく。編集術は、身近な景色をどんどんいきいきとさせてくれるものだった。

▲用水ジャンクション。なぜ、高さの違う用水が? できた年代が違うのだろうか

けれど、この頃ほとんど散歩の写真がない。ちょうど[花伝所]に入伝した頃からだ。のんびり散歩に行く時間がなかったのだなぁと、濃密な日々を思い出す。でも、不思議だ。以前は仕事が忙しいときほど散歩に行きたくなったのに、この一年半はそうではなかった。なんでだろう。Whyを考えると、はたと気づく。私にとって「師範代」を纏っての稽古は、うずうずして仕方ない、裏路地散歩と相似なものだったのだ。

学衆の回答は、ひとつとして同じものがない。それは、最適化された国道沿いの景色ではなく、「らしさ」と戸惑いが凸凹に滲む裏路地の景色のようだった。回答がうまれるまでの思考のプロフィールを想像しながら指南を届ける。対話を重ねていくと、言葉の端々にその人の好きなものやこれまで歩んできた道、見逃せない世界へのモヤモヤが宿っていると分かるようになる。回答は、その人その人の人生の物語の断片なのだ。

そして、また、ハッと気づく。裏路地散歩を私が好きなのは、「小花柄のすりガラス」や「用水の結節点」といった裏路地にちりばめられた情報の断片から、奥に潜む暮らしぶりや歴史の物語を想像したり、読んだりすることが好きだったのだと。

▲水路に注目して地図を眺めると、住宅街の中に気になる用水の結節点を発見。足を運んでみると、加賀藩時代の「木揚場」の景色の断片の樹が佇んでいた。

「裏路地散歩=裏路地を歩く」と思い込んでいたけれど、学びの場にも裏路地な景色があった。ならば、「地」を本に変えたら裏路地を歩くような読書ができるかもしれないし、裏路地散歩な部屋の掃除だってできるかもしれない。「裏路地」の意味も多様に広がってゆく。

雪解水が用水を潤す、散歩日和の春がやってきた。今年は、どこを舞台に裏の散歩をしようか。奥に潜む物語を読みに、まだ散歩をしたことがない「地」に繰り出したい。

文・写真/土田実季(50[守]外骨ジャーナル教室、50[破]モーラ三千大千教室)

編集/チーム渦(羽根田月香、角山祥道)

コメント

1~1件/1件

2025-08-04 23:17:29

2025-08-04 23:17:29

縁側で西瓜を食べた日が懐かしい。縦にカットすると見えないが、横に切ると見える世界がある。維管束の渦巻き模様が現れて、まるで自然の芸術。種はその周りに点在する。王道を行ってはいけない。裏が面白い。さて、西瓜の皮はどうする?僅か果肉を残して浅漬けにすると、香りと歯ごたえが何ともいえず絶品だ。

エディストチーム渦edist-uzu

編集的先達:紀貫之。2023年初頭に立ち上がった少数精鋭のエディティングチーム。記事をとっかかりに渦中に身を投じ、イシスと社会とを繋げてウズウズにする。[チーム渦]の作業室の壁には「渦潮の底より光生れ来る」と掲げている。

数学にも社会にも「いい物語」が必要―津田一郎 56[守]特別講義

数学は、曖昧さを抱え、美しさという感覚を大切にしながら、意味を問い続ける学問だ。数学者津田一郎さんの講義を通して、そんな手触りを得た。 「数学的には手を抜かないように、それだけは注意したんです」 講義終了後、学林局 […]

巻き込まれの連鎖が生んだもの――宇野敦之のISIS wave #73

イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 「いろいろ巻き込まれるんです…」と話すのは、[守][破][物語][花伝所]とイシスの講座を受講した宇野敦之さん。一体何に巻き込まれた […]

新しいことをするのに躊躇していたという増田早苗さんの日常に、突如現れたのが編集稽古でした。たまたま友人に勧められて飛び込んだ[守]で、忘れかけていたことを思い出します。 イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を […]

【書評】『熊を殺すと雨が降る』×5×REVIEWS:5つのカメラで山歩き

松岡正剛のいう《読書はコラボレーション》を具現化する、チーム渦オリジナルの書評スタイル「3×REVIEWS」。 新年一発目は、昨年話題をさらった「熊」にちなんだ第二弾、遠藤ケイの『熊を殺すと雨が降る 失われゆく山の民俗』 […]

正解のないことが多い世の中で――山下梓のISIS wave #71

イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 上司からの勧めでイシス編集学校に入ったという山下梓さん。「正確さ」や「無難さ」といった、世間の「正解」を求める日常が、 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。