百合の葉にぬらぬらした不審物がくっついていたら見過ごすべからず。

ヒトが繋げた植物のその先を、人知れずこっそり繋げ足している小さな命。その正体は、自らの排泄物を背負って育つユリクビナガハムシの幼虫です。

総合司会任命から感門之盟当日まではとっておきの編集の時間だ。司会の方法描出のために司会チームは何日もディスカッションする。88回感門之盟の総合司会を担うのは渋谷菜穂子花伝錬成師範。司会とはと深耕する場でさだまさし沼をたっぷりと語る渋谷師範の「さだまさしモデルで司会はどうでしょうか?」という発言。となれば、さだまさしを通して司会の方法知を固めていくしかない。

コンサートでのさだまさしの司会が面白いことはファン以外にも有名だ。さだまさしは観客と掛け合いをして、全員と一体感を作る。落研出身だから落語のまくらのような笑い話からはじめ、人生哲学を談じ、下世話な楽屋話も披露し、悩み相談も行う。対話でその場に放たれたものを組み立てて気づけば進行していく。「一見コンプライアンス違反と批判されるようなことも平気で言っちゃうのですよ」というように踏み込みもある。渋谷師範が一番好きな曲である『関白宣言』は3番まで聞いて欲しいとのこと。そうすると、発言の奥にあるさだまさしのやさしさが伝わるのだそうだ。

さだまさしをモデルとするとき、一番真似たいのはさだまさしの人間観察力だという。渋谷師範の見立てでは、さだまさしのトークから感じるやさしさには相手への肯定があるという。関白宣言も3番で女房である「お前」を肯定している。このときのやさしさは、さだまさし本人がやさしいということではない。対象の相手に対してやさしいということで、相互的なものだという。対話で空威張りしたりいじったりしても心根は相手に寄り添うように。その肯定が伝わるためには、相手を観察して受け止め方を変えていかないといけない。

司会者は登壇者や参加者から一番近い場所に立つ。そこではひとりひとりの表情、声の興奮がもっともよく感じられる。迷っている人や揺らいでいる人もいるだろう。「司会者として相手を五感で観察していくことをしていきたい。その人の生の気持ちを感じて、対話していきたい」と語る。

対話をして伝えていきたいことは何かと問うと、「次の門へ、に尽きますね」と答える。渋谷師範自身、これまで学衆・師範代・師範として多くの感門之盟に参加し、その度に一つの物語に出会っている感覚を覚えたという。同じ文脈を持っていないそれぞれの教室、師範代、学衆が何か一つの大きな編集に向かっていて、変化していく。この物語はその場限りのものでないということも大きな特徴だろう。渋谷師範は感門之盟は人と人、場と場が関係づいた「系統樹に触れるような」体験だともいう。出会いの奥に、さらに豊かな繋がりのネットワークが潜んでいることが見えてくる。その系統樹に触れて師範代への門を通って欲しいと。

「司会とは依代である」という松岡校長ディレクションがある。渋谷菜穂子総合司会は、さだまさしも系統樹もよび込んで、皆を感門之盟の先へと導いていく。

中村 麻人中村麻人

編集的先達:クロード・シャノン。根っからの数理派で、大学時代に師範代登板。早くから将来を嘱望されていた麻人。先輩師範たちに反骨精神を抱いていた若僧時代を卒業し、いまやISIS花伝所の花目付に。データサイエンティストとしての仕事の傍ら、新たな稽古開発にも取り組み毎期お題を書き下ろしている。

花伝所入伝生が学衆の時印象的だった稽古をトレースしていると、思いがけず発見に至った時の表現によく出会います。「まるで道から逸れて公園に遊びに来たような」、「つい焚火の火に誘われて」、「安全な木から降りて草原を走ってみる […]

子どものころ、帰宅路の途中で寄り道をしたことでちょっとした宝物を発見したり、未知に踏み出したような体験をしたことがあるのではないでしょうか。何か決められたルートや確定的なルール(左右交互に曲がるなど)から外れ、時々違う […]

コメント

1~3件/3件

2025-09-02

百合の葉にぬらぬらした不審物がくっついていたら見過ごすべからず。

ヒトが繋げた植物のその先を、人知れずこっそり繋げ足している小さな命。その正体は、自らの排泄物を背負って育つユリクビナガハムシの幼虫です。

2025-08-26

コナラの葉に集う乳白色の惑星たち。

昆虫の働きかけによって植物にできる虫こぶの一種で、見えない奥ではタマバチの幼虫がこっそり育っている。

因みに、私は大阪育ちなのに、子供の頃から黄色い地球大好き人間です。

2025-08-21

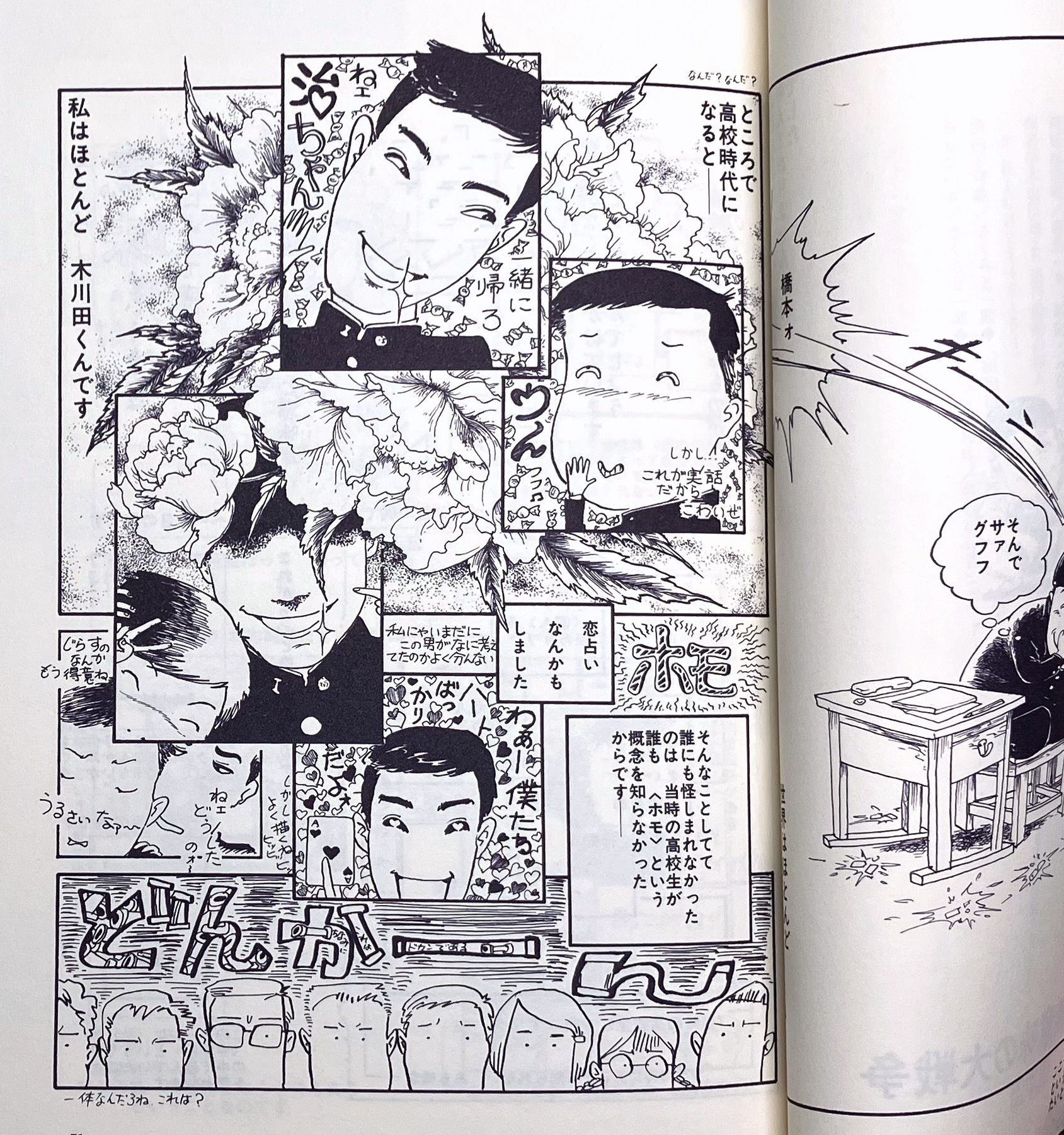

橋本治がマンガを描いていたことをご存じだろうか。

もともとイラストレーターだったので、画力が半端でないのは当然なのだが、マンガ力も並大抵ではない。いやそもそも、これはマンガなのか?

とにかく、どうにも形容しがたい面妖な作品。デザイン知を極めたい者ならば一度は読んでおきたい。(橋本治『マンガ哲学辞典』)