棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

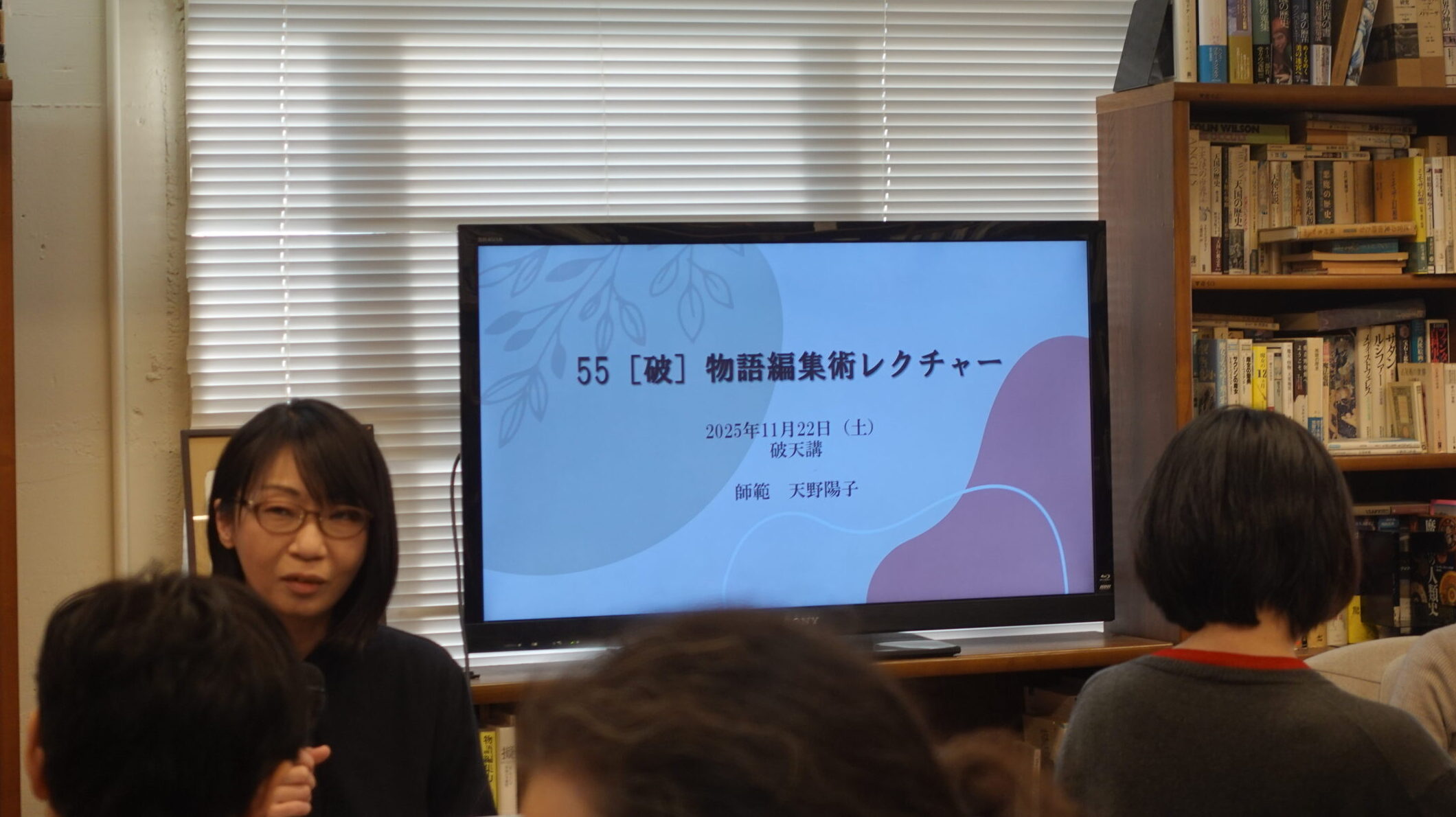

師範代たちの振り返りの後、今期の物語編集術のレクチャーが行われました。担当は師範・天野陽子となります。

天野は短歌集『ぜるぶの丘で』を2月に出版し、先月末に第40回北海道新聞短歌賞に選出されていたようです。11月26日には贈呈式が行われます。学匠・原田淳子は3か月目の稽古・物語編集術でエントリーする作品を「文芸として磨くにはどうすればよいか」について天野に託しました。

天野は物語編集術の稽古を通じて、守講座と破講座で学ぶ方法の型を「一番使った気持ちになれる」ことを強調していましたね。冒頭で多読ジムスペシャル第二段に登場していた村田沙耶香さんによる方法的な物語創文の事例を紹介します。村田さんは実験室の大きな水槽をワールドモデルにしつつ、その水槽の中にキャラクターを入れて化学反応させながら物語を執筆されているようです。

物語編集術の稽古を進めるにあたって、3つの壁を打破する必要があります。

1.翻案が焼き直し

2.闘争が描けていない

3.ストーリーが説明的

天野はこの中で3つ目にフォーカスして「シーン」を描くための手摺について解説を進めます。

物語を強く特徴づける光景を設定する稽古で学衆さんは「あらすじ」の罠に陥りやすいようです。意識すべきなのは守講座で学んだカット編集術を思い出しつつ、シーンの連なりとして構成することなのですね。読み手のアタマの中にイメージを想起させるために、目のカメラで捉えた描出を活用したい。言葉になっていない行動や振舞いで間接的に主人公たちの感情を伝えてほしいですね。

『赤光』斎藤茂吉/岩波書店を手に取る師範・天野

シーンの連なりの事例として、短歌を専門にする天野は斎藤茂吉に肖って、著書『赤光』に収められた挽歌「死にたまふ母」全59首の内の11首を紹介します。この作品は校長・松岡正剛が短歌による心象映画と題していましたね。目のカメラを使った歌が続く中で一番伝えたい歌で心情を表象化し、読み手に緊張感を持たせていたのです。

学匠・原田は天野のレクチャーを聞き「心のカメラを使いすぎず、目のカメラを使う」ことを改めて強調しました。

その後、師範代たちは物語編集術で使われる課題映画の読み解きワークへと向かいました。

畑本ヒロノブ

編集的先達:エドワード・ワディ・サイード。あらゆるイシスのイベントやブックフェアに出張先からも現れる次世代編集ロボ畑本。モンスターになりたい、博覧強記になりたいと公言して、自らの編集機械のメンテナンスに日々余念がない。電機業界から建設業界へ転身した土木系エンジニア。

<速報>【44[花]敢談儀】読書の裏側には地獄が潜む!?(オツ千ライブ「物実像傳」)

昨日レポートした敢談儀スタート時の花伝所長・田中晶子によるメッセージの後、『読書の裏側』の図解共読がありました。前半では師範と放伝生の対話があり、後半では千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊フ […]

<速報>【44[花]敢談儀】書物と自分を切り離さない(田中花伝所長メッセージ)

大寒に突入して朝の空気が冴えた日々が続く1月24日、豪徳寺駅近くの編集工学研究所で、編集コーチ養成コース・花伝所の最終関門「敢談儀(かんだんぎ)」が行われました。スタートにあたって花伝所を取りまとめる所長・田中晶子から […]

師走として2025年終盤へと加速する12月13日(土)、編集工学研究所の本楼で蒐譚場が開催されていました。物語講座のラストプログラム「編伝1910」のレクチャー&ワークが行われましたね。担当は師範の森井一徳と高橋陽一で […]

11月23日(日)にスタートする多読アレゴリアの別典祭の準備が編集工学研究所で行われていますね。並行して、55[破]破天講が2階の学林堂で開催されていました。師範代は10月の突破講とその後の準備期間によって、すでに破の […]

11/24(月)14時〜16時:ぷよぷよ創造主の思考にイシス病理医がメスを入れる!【別典祭】

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。