ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

参のドク:多読アレゴリア

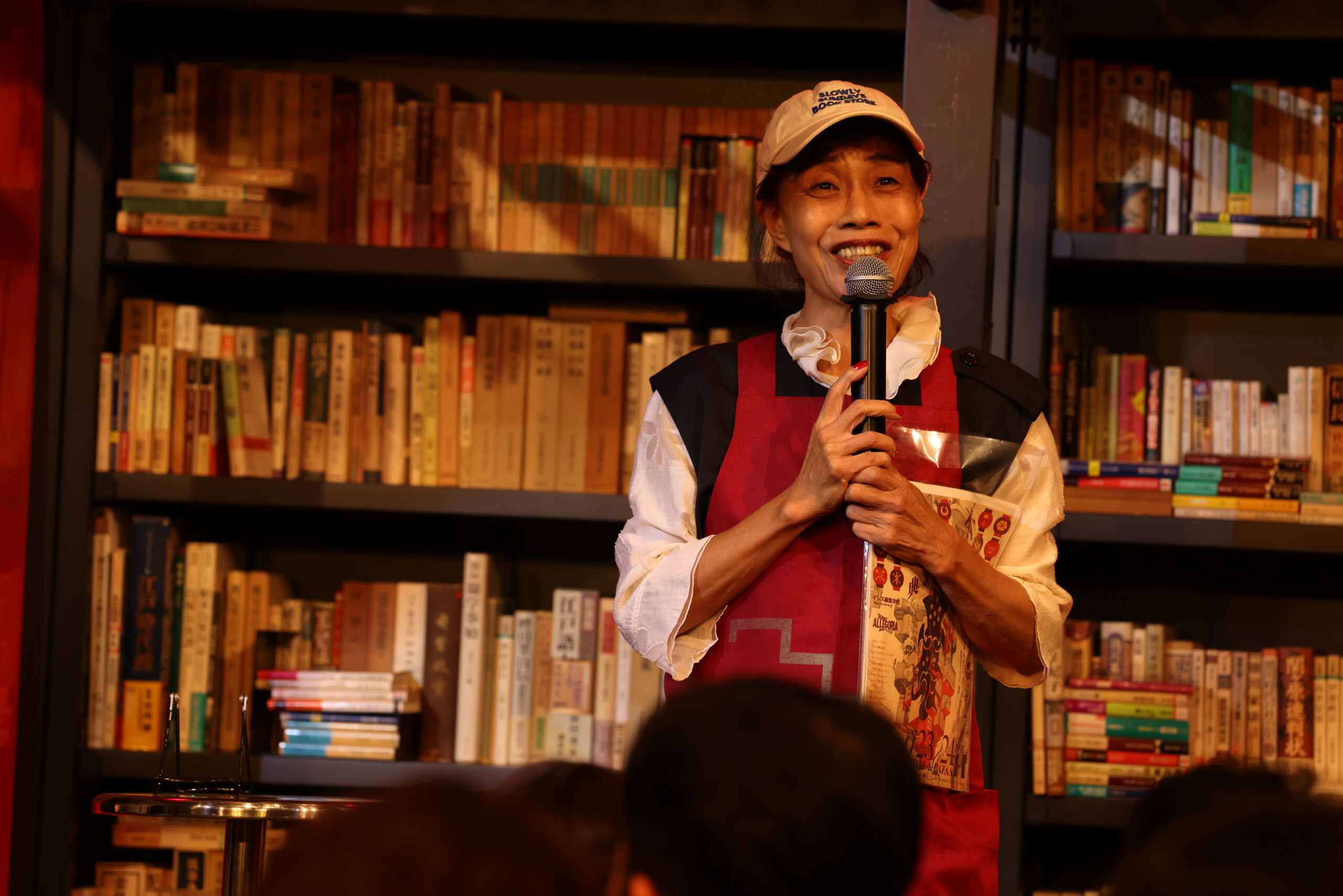

多読アレゴリアは、身体や終活、音楽、子ども、そして千夜や大河など、多様なテーマや本をもとに編集を進めるイシス独自のクラブ活動。「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)のプレゼンテーターは、伝説の書店「松丸本舗」の名物ブックショップエディターにして読書の匠、大音美弥子冊匠である。登場するなり、「(松岡正剛)校長の本を買いたい読みたい気分が高まってきたところで、では読んでどうするのかという話をする」とここまでとこれからをつなぐ。

人と本と場をつなぎ自在に往還するという、「ブックウェア」のコンセプトがはじめて披露されたのが松丸本舗であり、その考え方は近畿大学図書館ビブリオシアターや角川武蔵野ミュージアムに引き継がれた。編集学校では多読ジムというコースウエアとなり、昨年、細胞分裂するかのごとく複数のクラブを孕む多読アレゴリアが生まれた。

方法の核は共読。「情報はひとりでいられない」ように、本もひとりで読んではいけない。

あわせ・かさね・きそいから生まれるヨミの国、多読アレゴリア。11月23日(日)・24日(月・祝)に本楼にて開催される別典祭の予告も。田中優子学長、ISIS co-missionメンバー武邑光裕氏を迎えたゲストトークもあれば、ファッションショー、ゲームプレイ、本市もあり。あおれ、キョウドク。

▼以下順次公開

壱のドク:『百書繚乱』と千夜千冊絶筆篇

弐のドク:『世界のほうがおもしろすぎた──ゴースト・イン・ザ・ブックス』『Birds』

参のドク:多読アレゴリア【本稿】

肆のドク:ほんのれんラジオ/多読アレゴリア「ほんのれんクラブ」

伍のドク:九天玄氣組プロジェクト Qten Genki Book『九』刊行など

アイキャッチ/後藤由加里

文/白川雅敏

白川雅敏

編集的先達:柴田元幸。イシス砂漠を~はぁるばぁると白川らくだがゆきました~ 家族から「あなたはらくだよ」と言われ、自身を「らくだ」に戯画化し、渾名が定着。編集ロードをキャメル、ダンドリ番長。

ISIS now 遊撃するブックウェア●伍のドク:石井梨香師範【89感門】

伍のドク:九天玄氣組プロジェクト Qten Genki Book『九』刊行など 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)、コーナーを締める最後のドクは、九州の地、イシス編集学校九州支所 […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●肆のドク:仁禮洋子編集長【89感門】

肆のドク:ほんのれんラジオ/多読アレゴリア「ほんのれんクラブ」 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)、つづいての登場は、多読アレゴリアにもクラブ進出を果たした、ポッドキャスト「ほん […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●弐のドク:太田香保総匠【89感門】

弐のドク:『世界のほうがおもしろすぎた──ゴースト・イン・ザ・ブックス』『Birds』 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)で2番目に登場したのは、松岡正剛校長の火を誰よりも苛烈に […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●壱のドク:寺平賢司さん【89感門】

壱のドク:『百書繚乱』と千夜千冊絶筆篇 初っ端に放たれたのは、松岡校長の一周忌に合わせて刊行された『百書繚乱』(アルテスパブリッシング)、担当編集を務めた松岡正剛事務所の寺平賢司さんがまき散ら […]

BOOKWARE(ブックウェア)は物騒だ。 ブックウェアを皆さんにぶっ刺すつもり──89感門之盟のISIS now「遊撃ブックウェア」コーナー冒頭、司会を務める55[守]内村放師範のことばだ。これから登壇す […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。