ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

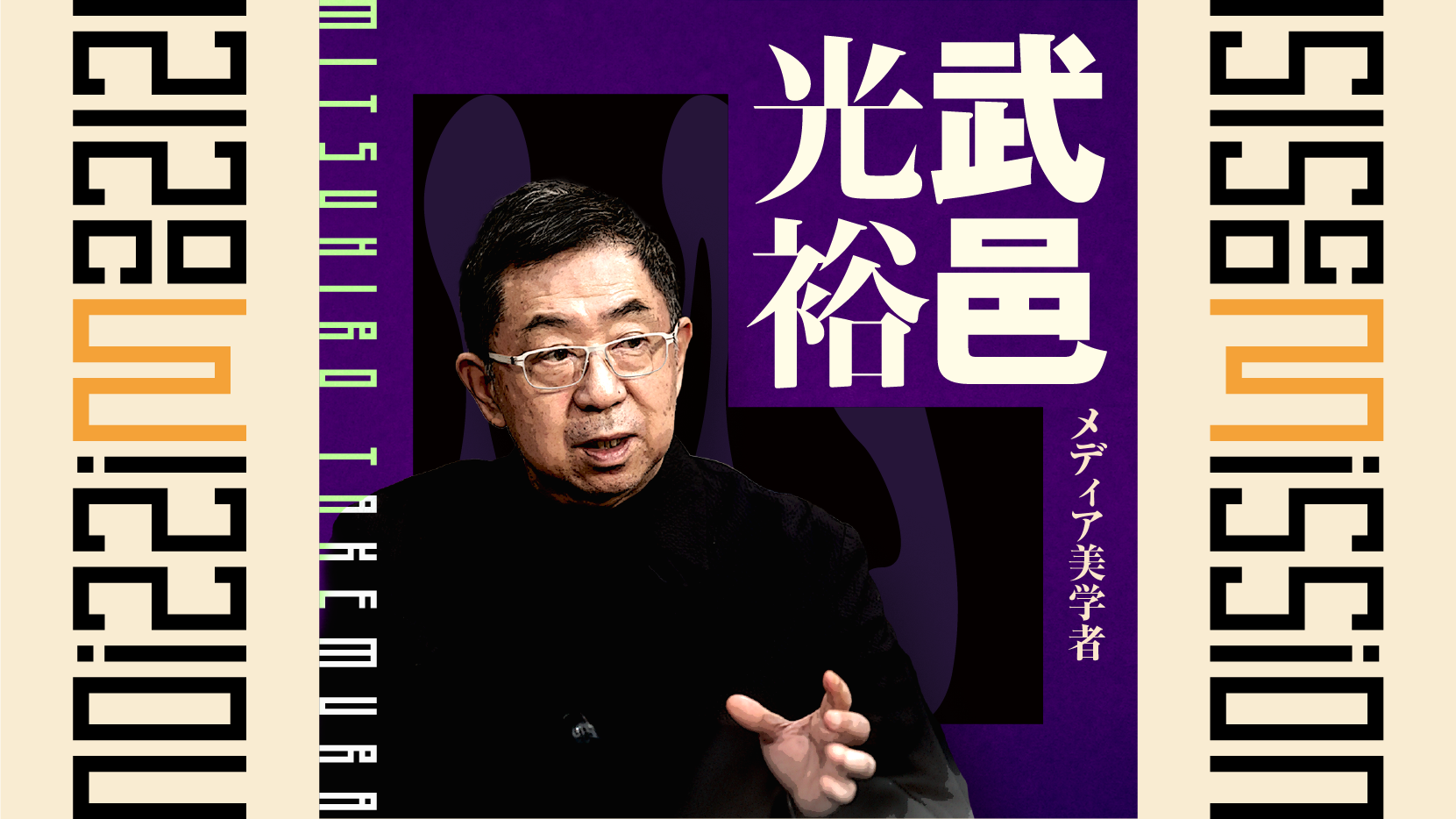

2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)はじめ、井上麻矢氏(劇団こまつ座代表、エッセイスト)、今福龍太氏(文化人類学者、批評家)、宇川直宏氏(現”在”美術家、DOMMUNE主宰)、大澤真幸氏(社会学者)、鈴木健氏(スマートニュース株式会社 共同創業者 取締役会長)、武邑光裕氏(メディア美学者)、津田一郎氏(数理科学者)、鈴木康代氏(イシス編集学校 学匠)の総勢9名。このたび、2シーズン目を迎えるにあたり抱負を語った各メンバーのメッセージに焦点を当て、ミーティングのハイライトシーンをPOSTする!!!!

「型」と「型破り」と「型なし」

「ワールドモデル」の「モデル」という言葉が非常に重要だと思っています。日本語で言えば「模型」、つまり何かを模倣した形のことです。私自身、子どもの頃にプラモデルに夢中になっていた時期がありましたが、模型というのは何かを模して作られた形ですよね。

そして、この模倣された「型」に対して「型破り」という概念が生まれます。つまり型を破るには、まずその「型」=模型が何であるかを特定しなければならない。しかし、「模型」が曖昧なまま、「世界」という非常に抽象的な枠組みの中で「型破り」をしようとすると、その「型」自体が不明確となり、いわば「型なし」になってしまう。

テクノロジーの発展による「速度の増加」が急速に進んだ

私は「ワールドモデル」を考える上で、「ルール」「ロール」「ツール」の“ルル3条”を軸にして考えたいと思っています。

まずはルールについて。これは慣習や常識、共通感覚といった、日常を支配しているものでもあります。いつもこれらを見直す必要があると思います。なぜなら、時間の経過とともに常識や慣習、共通感覚といったものは変化するからです。中世と現代とでは、それらはまったく異なっている。

特に2000年以降、テクノロジーの発展による「速度の増加」が急速に進んだことで、常識や慣習、共通感覚も大きく変化しています。この変化は、身体構造の変化やアルゴリズムの進化など、さまざまな要素に起因しています。こうした支配的な常識は、ポジティブな側面もありますが、同時にそこから脱却する自由が求められる時代にもなっていると感じます。

私たちは今、常識に対して異議を唱えづらい社会に生きています。しかし、その常識の中身は、しばしば大きな社会的・政治的な意味を持ち、しかもメディアやアルゴリズムによって大きく操作されることがある。つまり、常識というものが、政治や社会規範と密接に結びつく時代に、私たちはすでに足を踏み入れているのです。この状況を再認識することこそ、「ワールドモデル」を見つめ直す第一歩になるのではないかと思います。

「遅延」や「減速」が常識に対する対抗策になる

次に「テクノロジーが牽引する速度」についても考えてみたいと思います。例えばジョギングをする時、人は一定の距離を走ることで疲労を感じたり、足にマメができたりします。そうした身体的な反応を通じて、自分の年齢や体重、生命時間を意識する。しかし、速度を機械に委ねてしまうと、この「速度」の感覚は根本から変わります。人間の身体はプロセスの外側に置かれ、純粋なスピードのエクスタシーにアクセスするために、機械を必要とするようになる。そうした速度環境が、20世紀後半から現在にかけて、私たちのワールドモデルを大きく変えてきたのだと思います。

このような速度の加速に対して、逆に「遅延」や「減速」というアプローチも必要ではないか。AIの開発においても、最近では「減速論」が現れつつあります。つまり、テクノロジーの速度を抑えることが、常識や慣習、共通感覚を再構築するための一つの手段になるかもしれません。アルゴリズムや、速度を調整するためのテクノロジーなど、多様なツールも考えられます。以上、お話したことのどれか一つは、現在の常識に対する対抗策として考えられるんじゃないかなというふうに思います。

武邑光裕さんのメッセージをイシスチャンネルで公開しています。あわせてご覧ください。

ISIS co-missionハイライト

「遅延」が常識に対する対抗策になる 武邑光裕さん

金 宗 代 QUIM JONG DAE

編集的先達:夢野久作

最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。

photo: yukari goto

【アーカイブ動画、発売開始】津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》 イシス編集学校[守]特別講義

1月25日(日)に開催された特別講義について、アーカイブ動画の発売が開始されました。【津田一郎の編集宣言《カオス理論で読み解く「守破離」と「インタースコア」》】は、基本コース[守]の特別講義として開催されたものですが、広 […]

【1/21(水)】田中優子(江戸文化研究者)×小倉加奈子(病理医) 新たな学びの場をつくる「編集」と「稽古」[W刊行記念]

人は何を、どのように学ぶことで、自らの能力を発揮できるのか。 生成AIの急速な普及、国際関係の不安定化が進むいま、知のあり方や学びの方法そのものが根本から問い直されています。「学びとは何か」という問いは、もはや一部の […]

募集開始★多読アレゴリア2026 料理?源氏? 新クラブ紹介

多読アレゴリアの新シーズン(2026・冬)の募集が始まります。 先月は創設1周年を記念して、多読アレゴリア主催の「別典祭」が開催されました。ほんのれんクラブやオツ千の生ライブ、着物コンパクラブのファッションショーなど […]

11月は別典祭へいこう! 二日限りの編集別天地?【11/23-24開催】(11/21更新)

11.21更新 2日間通しプログラム詳細(EDO風狂連)を更新しました。 11.20更新 2日間通しプログラム詳細(勝手にアカデミア、イシス編集学校、別典祭感門団)を更新しました。 11.18更新 2日間通しプログラム詳 […]

【12/9ライブ配信】田中優子×鈴木健「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」

12月9日(火)14時より、イシス編集学校の学長・田中優子と、co-missionメンバーの鈴木健さんによる特別対談を開催します。タイトルは「不確かな時代の方法としての政治 Pluralityと相互編集」です。 &nbs […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。