蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

こんにちは。編集工学研究所です。

「編集工学研究所 Newsletter」は、編集工学研究所を取り巻くさまざまな話題を配信するお便りです。代表・安藤昭子のコラム「連編記」では、一文字の漢字から連想される風景を、編集工学研究所と時々刻々の話題を重ねて編んでいきます。

2025/7/16

映画「国宝」(李相日監督)の勢いが、凄まじい。封切りから一カ月で観客動員数が300万人を超え、その後も勢いは止むことなく各地の映画館を連日満席にしているそうです。あらゆるコンテンツが時短化するこの時代に、3時間もの長尺作品がなぜこれほどの社会現象になっているのか。李相日監督の音響・映像美、吉沢亮さん・横浜流星さん等役者陣の力量、吉田修一さんの原作の力、さまざまな角度から称賛する記事が続々とネットにあがっていますが、それらすべての魅力を抱き込んでヒットを後押ししているのは、強力な「口コミ」現象だそうです。では、なぜ人は「国宝」を口コミしたくなるのか。

私も先月映画館に足を運びましたが、観終わって最初に押し寄せたのは、感動や歓喜を通り越したなんともしれぬ戸惑いでした。その呑み込まれるような、食らわされたような、作品のあまりの力を前にして「感想」めいたものがいっこうに追いつかない。エンドロールのあいだ身じろぎ一つしない張り詰めた観客席の気配からも、同類の放心を感じていました。自分が観たものは何だったのか?、そう反芻するほどに内側がからっぽになっていくような、妙な浮遊感です。はいってきてしまったエネルギーの出口を探して、大切な人に「絶対に映画館で観たほうがいいよ」と力を込めて伝えるのが精一杯になるような、そういう類の戸惑いと困惑です。「感想」として消化しきれない残余が、こうして「口コミ」現象の波を起こしていくのかもしれません。

作品に宿るこのような力を、言霊(ことだま)ではなく、何霊と言えばいいのでしょうか。映像も音響もなかったころから、もしくはまだ文字も持たなかったころから、人類は幾多の「物語」を語り継いできました。きっと最初から伝承を目指したわけではなく、すぐれた物語は何かを溢れさせながら、やむにやまれず人の口を伝って広がっていったのではないかと思います。

物語の「もの」は、古代語においては「物(thing)」でもあり「霊(spirit)」でもありました。「もののけ」の「もの」です。「ものものし」といえば厳かな空気を、「ものすごし」は曰く言い難い力を表します。現代でも「ものさびしい」「ものしずか」などといいますが、単に「寂しい」「静か」というのとでは感じ取る気配が違うように、「もの」には何か名状しがたい力が宿ります。

折口信夫は、「物語」の語源を「物の語り」であると見ました。ここでの「物」は、霊的な存在(神霊や精霊)を指しています。そうした「霊(spirit)」としての「もの」が先にあり、それに人が耳を澄ませるようにして語りが生まれると考えました。このように、日本の「物語」感覚は、作者によるプロット構想が先にあるフィクションというよりも、「物」が先導して人に語りを開かせる感覚上のリアリティを扱うものだったのだと思います。

この世界には、語られることを待つ名状しがたい力が充満していて、人々はそれらをすくい取るように感受しながらその一部として生きている。「物語」は、そうした世界の内にある者たちの存在を互いに確認し合うフィルターの役割を担ってきたのでしょう。

こうした物語感覚は、「世界をどう構想するか」というよりも、「世界のほうから何かが立ち上がってくる」その気配をどう感知するか、という体験に近いものです。

ふだん私たちは、出会う出来事やモノを「どう理解するか」「どう使うか」といった認識のフレームで捉えることに慣れています。自らの理解が世界の中心にあるかのように、自分の立場や目的に引き寄せて世界を解釈する。

けれども、本当に世界は、私たちの認識だけで捉え尽くせるものでしょうか。世界は本来、人間が意味づけることで初めて立ち上がる認識のフィールドではなく、すでに出来事が渦巻いている場として、厳然とそこに「在る」のです。

このように、世界に対して「どう対処するか」ではなく「なぜ、いかに、そう在るのか」を問うまなざしが、近年さまざまな分野で注目され始めてています。哲学においては「存在論(オントロジー)」と呼ばれる領域ですが、人間の外側に広がる出来事の織り目を捉える視点として、ここ数年で特に再評価が進んでいます

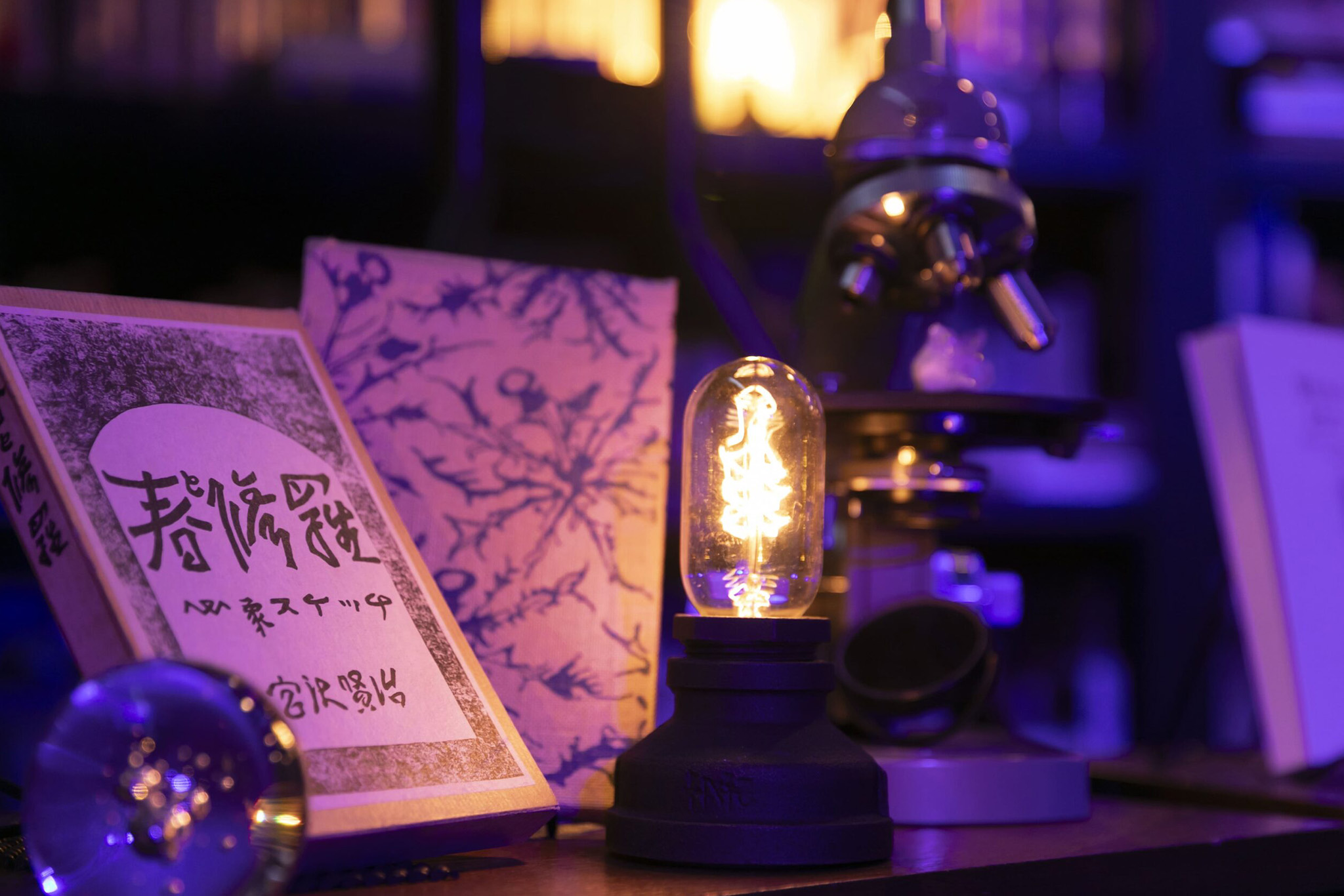

端緒となるのはいまから100年前、こうしたまなざしを、20世紀初頭に哲学の言葉で鮮やかに描き出したのが、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドでした。世界を「事物の集まり」ではなく、「絶えず変化しつづける出来事のうねり」として捉えた哲人です。あらゆる存在は、出来事どうしが絡まりあう「関係性の網の目(nexus)」としてあらわれている。そして、その網の目を構成する最小単位を、「現実的存在(actual entity)」と呼びました。

この「現実的存在(actual entity)」は、何かが何かになろうとするその瞬間を解体した宇宙の究極的な構成単位にあたります。たとえば、いま机の上にあるコップは固定された物体ではなく、つどの瞬間に生成される「コップというactual entity」の連続体として捉えられます。それらは、他の存在との関係のなかで感受され、選び取られ、変化しながら生成されていく、一種の「感じる点」です。世界とは、こうした点と点の応答の連なりによって成り立っている「過程(process)」そのものであると、ホワイトヘッドは言います。そして重要なのは、この過程こそが「実在(reality)」であるという点です。

つまり、すべては流れの只中にあり、関係の網の中でこそ、存在たりうる。存在とは、固定されたものではなく、絶えず変化しつづける「生成のプロセス」なのです。この世界観は、「プロセスの哲学(process philosophy)」もしくは「有機体の哲学(philosophy of organism)」と呼ばれ、人間を中心とした静的で主観的な世界像とは対極の、あらゆる存在にひらかれた動的で関係的なコスモロジーを表現しています。

ホワイトヘッドから1世紀、現代アメリカの哲学者スティーブン・シャビロは、そのプロセス哲学を下敷きに、人間中心の視点を離れた「モノたちの宇宙」という世界像を描き出しました。世界の出来事は人間の認識によって初めて意味を持つのではなく、モノ同士の関係性そのものが、すでに出来事を生成していると捉えます。

たとえば、窓から吹き込んだ風がカーテンを揺らし、その動きが光の反射を変え、床の埃をふわりと照らす。こうした、ふだん私たちの認識の傍らで起こっている相互作用のなかにも、出来事のネットワーク=ネクサスが生まれているのです。人間が介在しなくても、世界はつねに動き、応答し、関係し合っている。そうした「モノたちの宇宙」というまなざしは、21世紀世界をめぐる思索に少なからぬ影響を与えています。

『過程と実在 コスモロジーへの試論』A・N・ホワイトヘッド著、平林康之訳(みすず書房) 『モノたちの宇宙 思弁的実在論とは何か』スティーブン・シャヴィロ著、上野俊哉訳(河出書房新社)

このような存在論的まなざしがあらためて評価されている背景には、いくつかの時代的な転回があります。

第一に、気候危機、AIの進展、ポストヒューマンの思想潮流、激動する国際情勢といった現代の構造的変化が、私たちの存在理解そのものを揺さぶりはじめているという事実です。人間の視点や操作可能性を前提にした認識論的枠組みでは、もはや世界の複雑さや変動性に応答しきれなくなっています。

第二に、近年文化人類学の分野で「存在論的転回(ontological turn)」と呼ばれる潮流が登場したこともこの流れの一因になっています。これは、他文化を「自分たちの認識の枠組み」で解釈するのではなく、それぞれの文化が前提としている「現実そのもの」を対等なものとして扱おうとする視座です。たとえば、アマゾンの先住民が「森は生きている」と語るとき、それを単なる比喩や信仰とせず、彼らにとっての「本当の現実(reality)」として受け止める態度です。

文化人類学における「存在論的転回」は、「何が世界なのか」という根源的な問いを再浮上させ、哲学・科学・アート・政治・空間など、さまざまな分野に波及しています。たとえば、人類学ではマルチスピーシーズ民族誌、科学技術論ではアクターネットワーク理論、ポストコロニアル研究では存在論的植民地主義、そして現代美術や建築ではオブジェクト指向存在論など、分野を越えて「複数のリアリティ」や「関係性の網の目としての世界」が主題化されるようになってきました。

この転回は、世界にはひとつの普遍的リアリティがあるのではなく、「複数の世界そのもの=世界たち」が存在しうるという前提のもと、世界の成り立ちや関係のあり方を根本から問い直す試みです。西洋的合理性に基づく人間中心の認識論が普遍ではないことが露わになり、世界の見方そのものを問い直す契機となっています。

こうした動向のなかで、ホワイトヘッドのプロセスの哲学が再評価されるのは、必然ともいえるでしょう。

作家で元外務省主任分析官の佐藤優さんは、「トランプ現象は世界の混乱の『原因』ではなく『結果』である」と語ります。国際情勢の分析という認識論のフレームで見ている間は、トランプ現象は不穏なリスク要因、つまり混乱の原因に見える。すると、不毛な先読みもしくは慌ただしい後追いの対応に迫られる。しかし、世界はそもそもどうなっているのか、という存在論的な見地に立てば、混乱する世界の必然的な帰結としてトランプ政権の誕生が見えてくる。「物語の分母」を一気に変える視点です。

佐藤優さんの「インテリジェンス」の観点と「編集工学」の方法論を組み合わせ、 この夏「インテリジェンス編集工学講義」」として開講します。

こうした態度は、世界を「意味の操作対象」として捉えるのではなく、出来事のうねりの中に身を置く「感受的な参与者」としての立場を要請します。ここでもまた、「世界の立ち上がりに身をひらく」ような感受性が問われているのです。

では、こうした「分母の変化」や「あらわれくる声」を、どう受け取ればよいのでしょうか。論理や分析では届かない、しかし確かにそこにある微細な兆しをつかまえなければ、「世界たち」のリアリティにアクセスすることはおそらくできません。それを感知するのが、「情緒」という知覚センサーではないかと思います。

「連編記」vol.2「感:感じるという知性」では、岡潔さんの言説を手すりに「内なる未詳の感」という言葉でこの感覚に触れました。数学者である岡潔さんは、「数学は“一”とは何かを全く知らない」と述べ、数の出発点である「一」を理解するには論理や計算ではなく、「情緒」が必要だと説きました。「心のふるさとがなつかしい」という情感のなかではじめて触れうる、人間の根源的な感性です。論理や言語、概念や認識にも先立つ何かが、「兆し」として立ち上がってくる気配に耳を澄ますようなあり方です。情緒とは、世界が「語りかけてくるもの」であるとき、それを受け止める最前線にある感受性なのです。

数学者の森田真生さんは、岡潔『数学する人生』の「結 新しい時代の読者に宛てて」の中で、こう表現します。

自他を超えた情を踏まえた上で個に着目するとき、そこに立ち現われるのが「情緒」の世界だ。情緒とは情の局所的な様相のことである。

『数学する人生』岡潔(「結 新しい時代の読者に宛てて」森田真生)

物語や歌や詩は、この「情緒」の表現舞台です。先述のホワイトヘッドは、「すべての現実的契機は、脈打つ感情である」と語り、存在の根底に「情緒的な経験」を位置づけました。世界は冷たい物理的実体の集積ではなく、「感じること」によって刻々とあらわれてくるプロセスなのです。

生は過去から派生して未来を目指す情緒の享受である。それはかつての、今の、そしてこれからの情緒の喜びなのだ。

『思考の諸様態』A・N・ホワイトヘッド

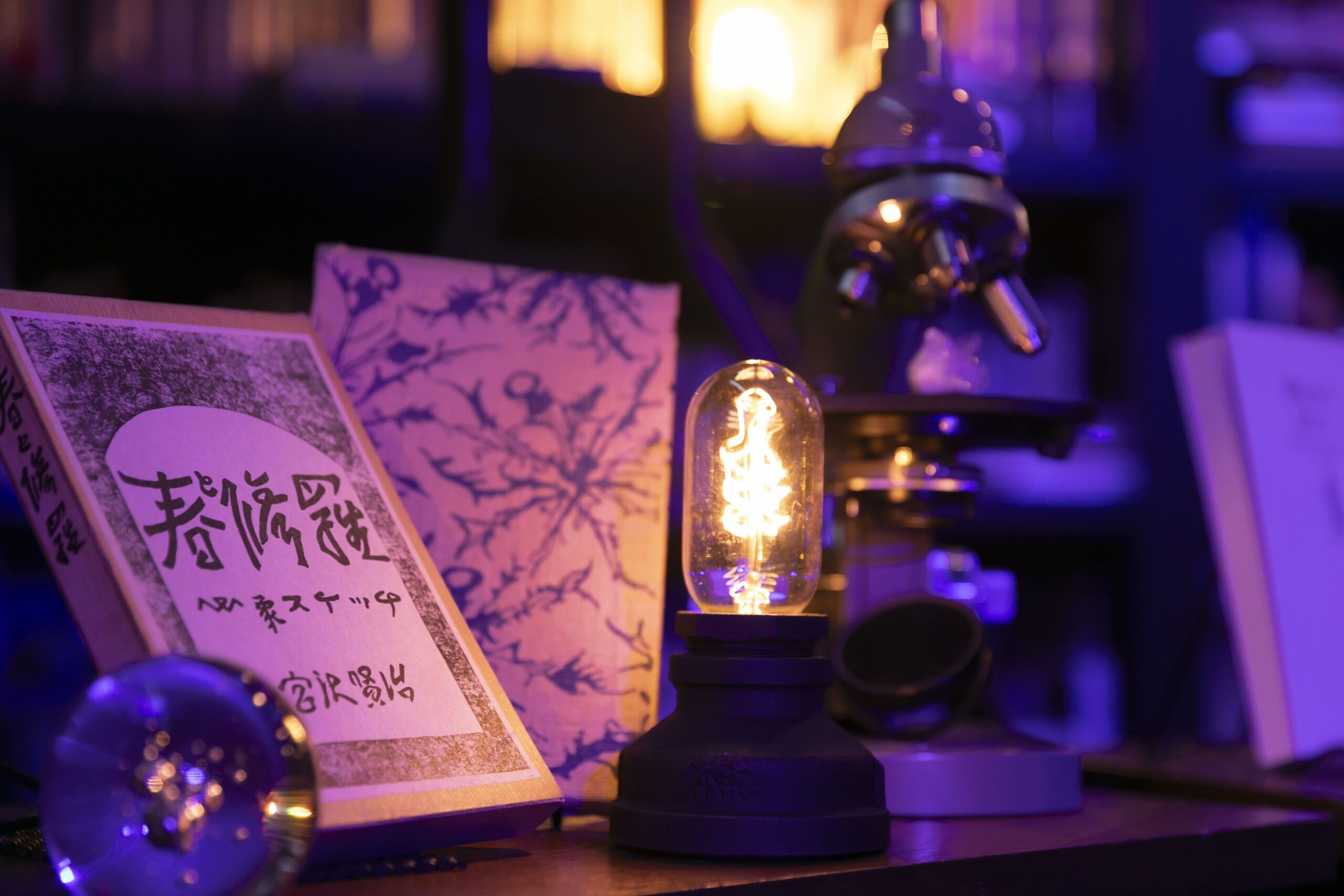

世界の響きを感受する回路としての情緒が深く開かれたとき、言葉は自己の表現というより、むしろ世界のほうから思わずあらわれくるものとなるのでしょう。そうした情緒の回路を、ひとりの詩人として徹底して生き抜いた人に、宮沢賢治がいます。彼の詩には、自然や物、人、そして言葉までもが感応しあう宇宙の響きのなかに、「わたくし」が融け込んでいく感覚が貫かれています。

『春と修羅』の有名な冒頭、

わたくしという現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

「わたくし」は固有の主体ではなく、環境との交流のなかで一時的に立ちあらわれる現象として描かれます。ホワイトヘッドのいう「現実的存在(actual entity)」、関係の網(nexus)のなかで生成する、感受する出来事の粒子のようです。

風景やみんなといつしよに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(ひかりはたもち その電燈は失はれ)

自己が「風景やみんなといっしょに」明滅する存在として、世界とともに脈打っている姿が描かれています。賢治にとって「わたくし」とは、世界との関係のなかで絶えず立ち上がっては消えてゆく、「感じる点」としての現象なのです。

世界は個別の物理的実体の合成ではなく、「感じられるもの」として立ちあらわれるプロセスそのものである。賢治はその詩を通して、宇宙のリズムに耳を澄まし、自らをその一部として世界にひらいていました。

いま、世界を「理解し、対応するもの」として扱うのではなく、語りかけてくる存在として受け止め直す在り方が、切実に求められているように思います。遥かにひらかれた時空の中で間接的に繋がりあう者たちがどのように互いを揺らし合っているのか、地球に間借りをするひとつの存在として、人も企業も、自らの想像力を一気に拡張すべき時期にきているのではないでしょうか。

そのために、情報や環境を、自己から切り離された対象として「どう分析し、制御するか」を問うのではなく、「この世界は、なぜ、どのように、こうして立ち上がっているのか」と問い直すオントロジカルなまなざしへと、私たちは向きを変えていく必要があるのかもしれません。

詩や物語、情緒や感受性、そしてそこから溢れ出るものを受け止めようとするとき、私たちは自らを捕らえる認識の枠を超えて、新しい世界の地平に触れることができるのだと思います。

それは、いまこの変動の時代を生きる私たちが、「世界とともに在るとはどういうことか」をあらためて見つめなおすための、静かで深い転回なのだと思います。

安藤昭子(編集工学研究所 代表取締役社長)

編集工学研究所 Newsletter「連編記」

アーカイブはこちらからご覧いただけます。

7月から10月にかけて、5回に渡る佐藤優氏からの講義とディスカッション、オンラインでの課題提出と議論を掛け合わせたプログラム「インテリジェンス編集工学講義」を開催します。

元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏の「インテリジェンス」と「編集工学」を融合しながら、世界の最前線に取り組む連続講座「佐藤優のインテリジェンス編集工学講義」が開講します。

「トランプが混乱を生んだのではなく、混乱の結果、トランプが登場した」。そして、ドナルド・トランプの思考にはそのベースとなる理論があると佐藤優氏は語ります。トランプの行動原理を「資本論」「ナショナリズム」「関税論」から紐解き、書物の精読と年表の精査によって知を身体化していきます。受講/オンライン聴講のいずれかをお選びいただけます。

| 詳細・お申し込み |

<講義日程>

<課題図書>

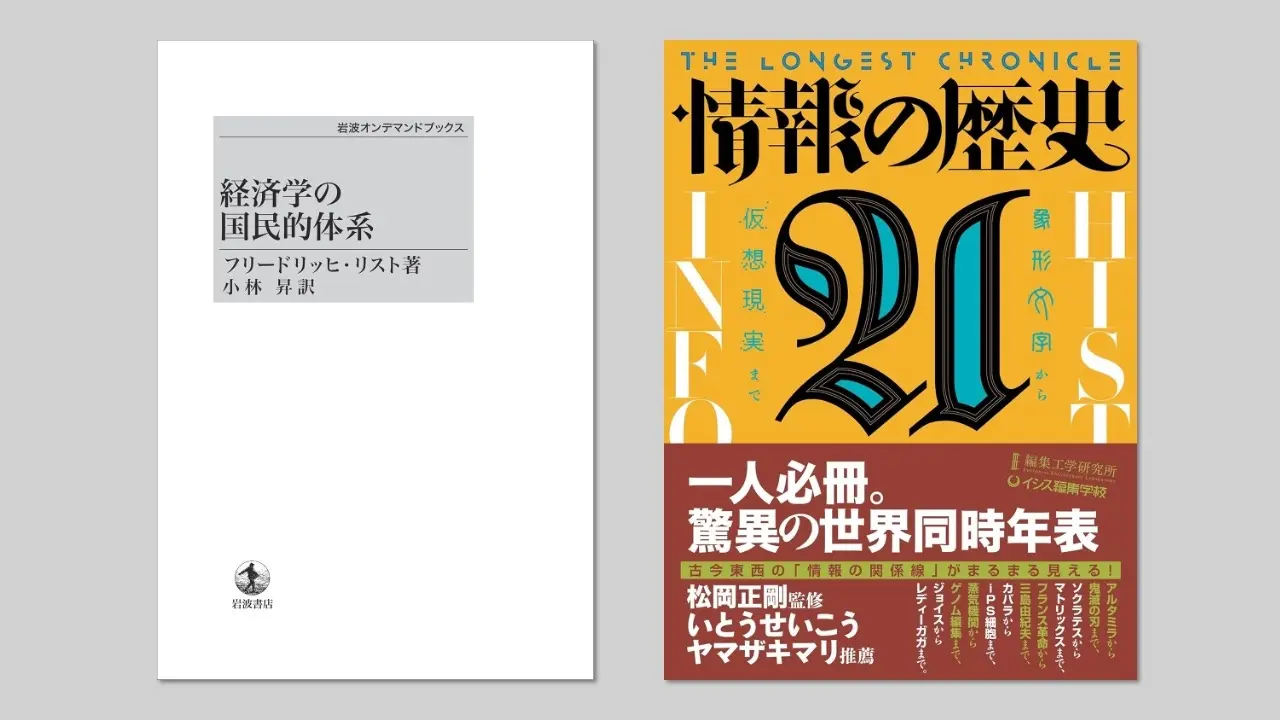

以下をご購入の上、ご参加ください。(事前に読む必要はありません。)

19世紀ドイツの経済学者フリードリッヒ・リストは、トランプ米大統領が頻繁に参照している経済学者だという。今まさに私たちの足元にある「歴史的現在」を読み解くために必携の2冊を、5回の講義を通じて一気に駆け抜けます。

<受講資格>

どなたでも受講いただけます。

合わせて佐藤優さんの過去講義アーカイブもぜひチェックください。

▶イシス編集学校第55期[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」アーカイブ映像

▶「情報の歴史21」を読む 第六回佐藤優篇アーカイブ動画

Hyper-Editing Platform [AIDA]は、「これから」を担うリーダーたちが集う本気の学び舎です。シーズン6となる2025年は「座と興のAIDA」をテーマに、日本文化の「場の力と創造性」を深掘りします。

現在、オンライン受講者を募集中です。(会場参加はご好評につき満席となりました。)8月1日(金)には、無料オンライン説明会も実施。ぜひご参加ください。

▼(動画)【AIDA】創発という方法 安藤昭子篇 |

|

▼(動画)【AIDA】佐藤優×安藤昭子特別対談:AIDAとは何か?

| シーズン6詳細 |

8月1日(金)20:00~21:30に、Hyper-Editing Platform [AIDA]シーズン6のオンライン受講説明会を実施します。

| [AIDA オンライン受講]向け説明会 |

| “あいだ”がつなぐ、越境の学びへ |

| 8月1日(金)20:00~21:30(オンライン開催/参加費無料) |

| 説明会に申し込む |

Hyper-Editing Platform [AIDA]についてのお問い合わせは[AIDA]サイトのTOPページ「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

安藤昭子

編集工学研究所 代表取締役社長

東京生まれ東京育ち。新卒で出版社に就職。書籍編集に従事するも、インターネット黎明期の気配に惹かれて夜ごとシステム部に入り浸る。javaを勉強し、Eラーニング・プログラムを開発。会社から編集者かエンジニアか選ぶよう言われ「どっちも」と言って叱られる。程なくして松岡正剛を知り、自分の関心が「情報を編集すること」にあったと知る。イシス編集学校に入門、守破離のコースを経て2010年に編集工学研究所に入社。2021年に代表取締役社長に就任。企業・学校・地域など、「編集工学」を多岐にわたる領域に実装・提供している。Hyper-Editing Platform[AIDA]プロデューサー、丸善雄松堂取締役。著作に『才能をひらく編集工学』、『探究型読書』。新芽、才能、兆し、出会いなど、なんであれ「芽吹き」に目がない。どこにでも自転車で行く。

安藤昭子コラム「連編記」 vol.14「環」:世界は複雑なのか?

こんにちは。編集工学研究所です。 「編集工学研究所 Newsletter」は、編集工学研究所を取り巻くさまざまな話題を配信するお便りです。代表・安藤昭子のコラム「連編記」では、一文字の漢字から連想される風景を、編集工学研 […]

こんにちは。編集工学研究所です。 「編集工学研究所 Newsletter」は、編集工学研究所を取り巻くさまざまな話題を配信するお便りです。代表・安藤昭子のコラム「連編記」では、一文字の漢字から連想される風景を、編集工学研 […]

日本の祭りを徹底解剖!神の乗り物=お神輿を現代に置き換えるなら?

ほんのれんラジオの最新エピソードが公開されました! イシス編集学校で世界読書奥義伝[離]まで了えた4名(ニレヨーコ、おじー、はるにゃ、ウメコ)がお送りするほんのれんラジオ。 ほんのれんvol.28は、“祭り […]

安藤昭子コラム「連編記」 vol.11「膜」:心の風の通り道

こんにちは。編集工学研究所です。 「編集工学研究所 Newsletter」は、編集工学研究所を取り巻くさまざまな話題を配信するお便りです。代表・安藤昭子のコラム「連編記」では、一文字の漢字から連想される風景を、編集工学研 […]

安藤昭子コラム「連編記」 vol.10「型」:なぜ日本は「型の文化」なのか?(後篇)

「編集工学研究所 Newsletter」でお届けしている、代表・安藤昭子のコラム「連編記」をご紹介します。一文字の漢字から連想される風景を、編集工学研究所と時々刻々の話題を重ねて編んでいくコラムです。 IN […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)