タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

これは徹夜になるな。

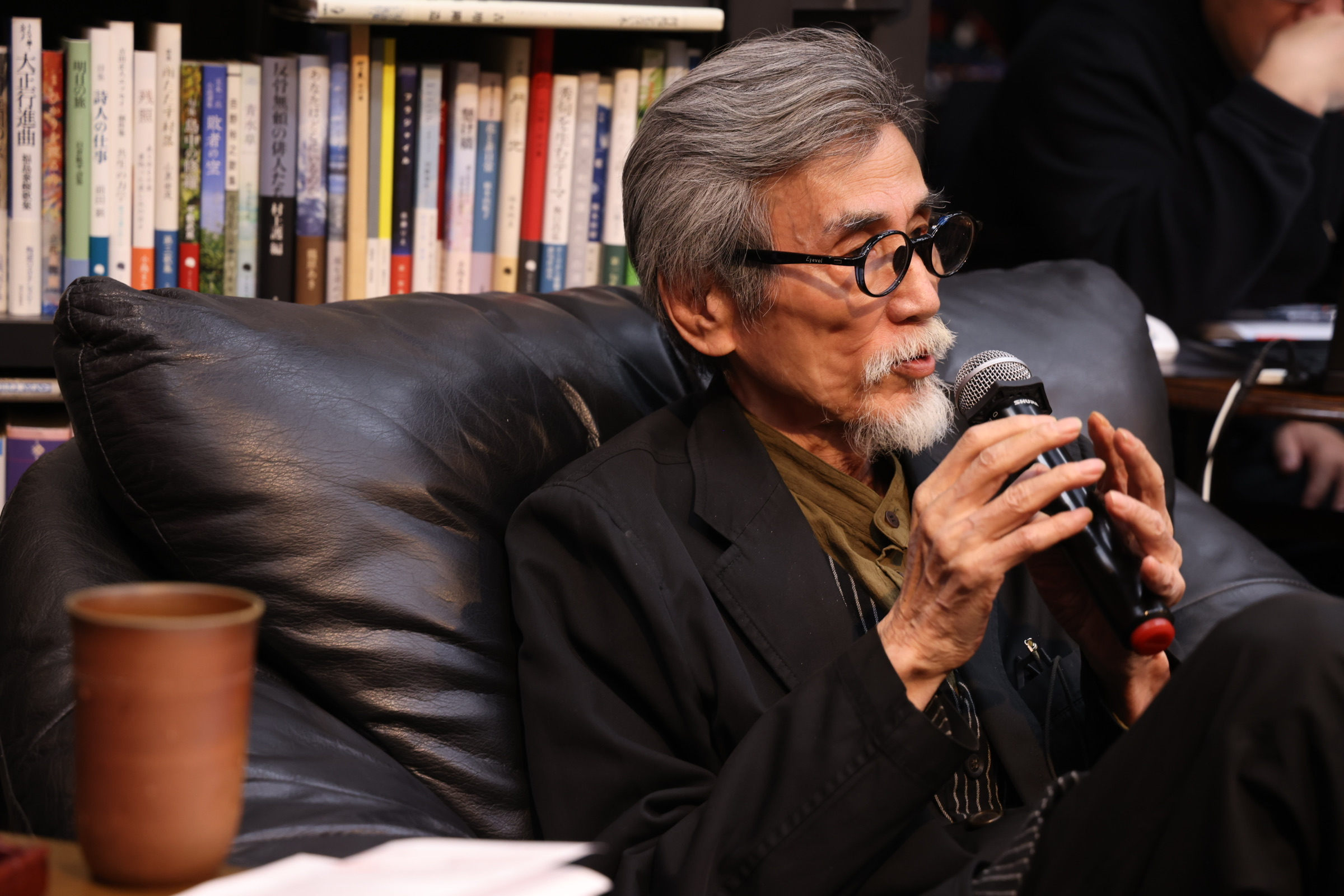

その日私は、ツトメ帰りに会場である本楼上階の学林堂に向かった。到着し準備を始めたところに、松岡校長がふらりと現れ、離れたところに腰を下ろし静かに耳を傾ける。そして、私はうれし苦しい気持ちになる。

2023年9月29日、師範代研鑚の場である伝習座のリハーサルでのことである。51[破]第1回伝習座においてクロニクル編集術のレクチャー担当の私は、松岡校長の登場に高揚する反面、「やりなおーし」のひと声を恐れたのだ。

リハーサルでダメ出しをされると、数日後の本番に間に合わせるには徹夜が必要だった。松岡校長は『情報の歴史21』を作るほどの年表好きである。その年表を重視したお題がクロニクル編集術なのだ。今回はそのレクチャーだということが、私の緊張感をさらに高めた。

伝習座では、どのようなものでも年表になる、そして、歴史とは「関係の発見」の連続である、ということを師範代に感じ取ってもらい、学衆からの回答を心待ちにしてほしかった。であれば、レクチャー担当もワクワクとその場に向かってほしい、その願いから、原田[破]学匠から、「(白川の数寄の核にある)ポール・オースターと『情報の歴史21』をつかって、アメリカの現代史を語ってもらいたい」とのリクエストが出されたのだった。

オースターは、千夜千冊もされている『ムーン・パレス』(243夜)、『リヴァイアサン』などで、アメリカの正と負をモチーフにして物語を編み続けてきた、松岡校長もお気に入りのアメリカ作家である。原田学匠からのお題に対し私は、学衆が自分史と課題本の歴象を重ねてクロニクル編集術に取り組むように、オースター史とアメリカ史を重ねた。

リハで出したのは、その時点での自分の編集の尽くしだった。アメリカ文学を専攻し、英語を生業としている私だが、卒論や仕事以上にこのお題にのめり込み、方法を駆使した。とはいえ、自分のアメリカ文学好きが前景化してしまい、クロニクル編集術の仕組みや狙いを伝えるには不足がある自覚もあった。リハを終えた私はうつむいて、松岡校長のことばを待った。

白川のよいところが出ているよ

顔を上げると校長の笑みがあった。意外だった。これまでも褒めてもらったことはある。だが、そういう時は方法の使い方が是認されたのであって、内容ではなかった。

思えば、これまでずっと数寄にふたをしていた気がする。お前の数寄はその程度か。そんなことを松岡校長が言うはずもないのだが、無類の数寄者の前ではアケるのがためらわれた。松岡校長は「数寄に遊べ」と言ってはいたが、それには条件がついた。「やるならとことん」と。褒められうれしくはあったが、校長ならもっとコンパイルするはず、エディットするはずなのだ。

5時のサイレンが鳴っても帰りたくなかったあの頃のように、いくつもの「校長なら?」を問うているうちに朝が来た。振り返れば、『知の編集術』の序文がすべてを告げていた。いつだって松岡校長はそこにいる。

編集は遊びから生まれる

編集は対話から生まれる

編集は不足から生まれる

イシス編集学校 師範 白川雅敏

白川雅敏

編集的先達:柴田元幸。イシス砂漠を~はぁるばぁると白川らくだがゆきました~ 家族から「あなたはらくだよ」と言われ、自身を「らくだ」に戯画化し、渾名が定着。編集ロードをキャメル、ダンドリ番長。

ISIS now 遊撃するブックウェア●伍のドク:石井梨香師範【89感門】

伍のドク:九天玄氣組プロジェクト Qten Genki Book『九』刊行など 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)、コーナーを締める最後のドクは、九州の地、イシス編集学校九州支所 […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●肆のドク:仁禮洋子編集長【89感門】

肆のドク:ほんのれんラジオ/多読アレゴリア「ほんのれんクラブ」 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)、つづいての登場は、多読アレゴリアにもクラブ進出を果たした、ポッドキャスト「ほん […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●参のドク:大音美弥子冊匠【89感門】

参のドク:多読アレゴリア 多読アレゴリアは、身体や終活、音楽、子ども、そして千夜や大河など、多様なテーマや本をもとに編集を進めるイシス独自のクラブ活動。「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感 […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●弐のドク:太田香保総匠【89感門】

弐のドク:『世界のほうがおもしろすぎた──ゴースト・イン・ザ・ブックス』『Birds』 「ISIS now 遊撃するブックウェア」(第89回感門之盟)で2番目に登場したのは、松岡正剛校長の火を誰よりも苛烈に […]

ISIS now 遊撃するブックウェア●壱のドク:寺平賢司さん【89感門】

壱のドク:『百書繚乱』と千夜千冊絶筆篇 初っ端に放たれたのは、松岡校長の一周忌に合わせて刊行された『百書繚乱』(アルテスパブリッシング)、担当編集を務めた松岡正剛事務所の寺平賢司さんがまき散ら […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。