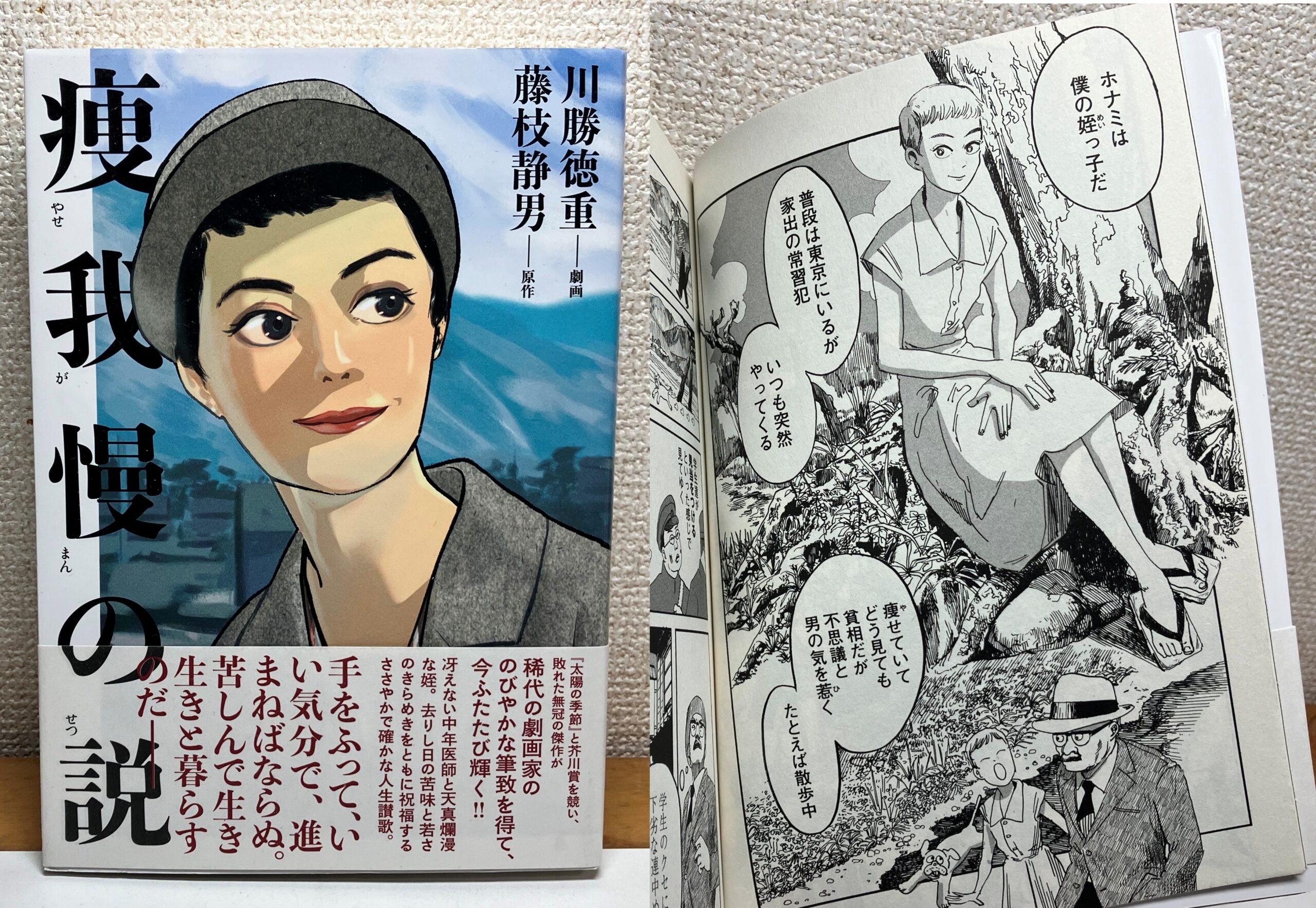

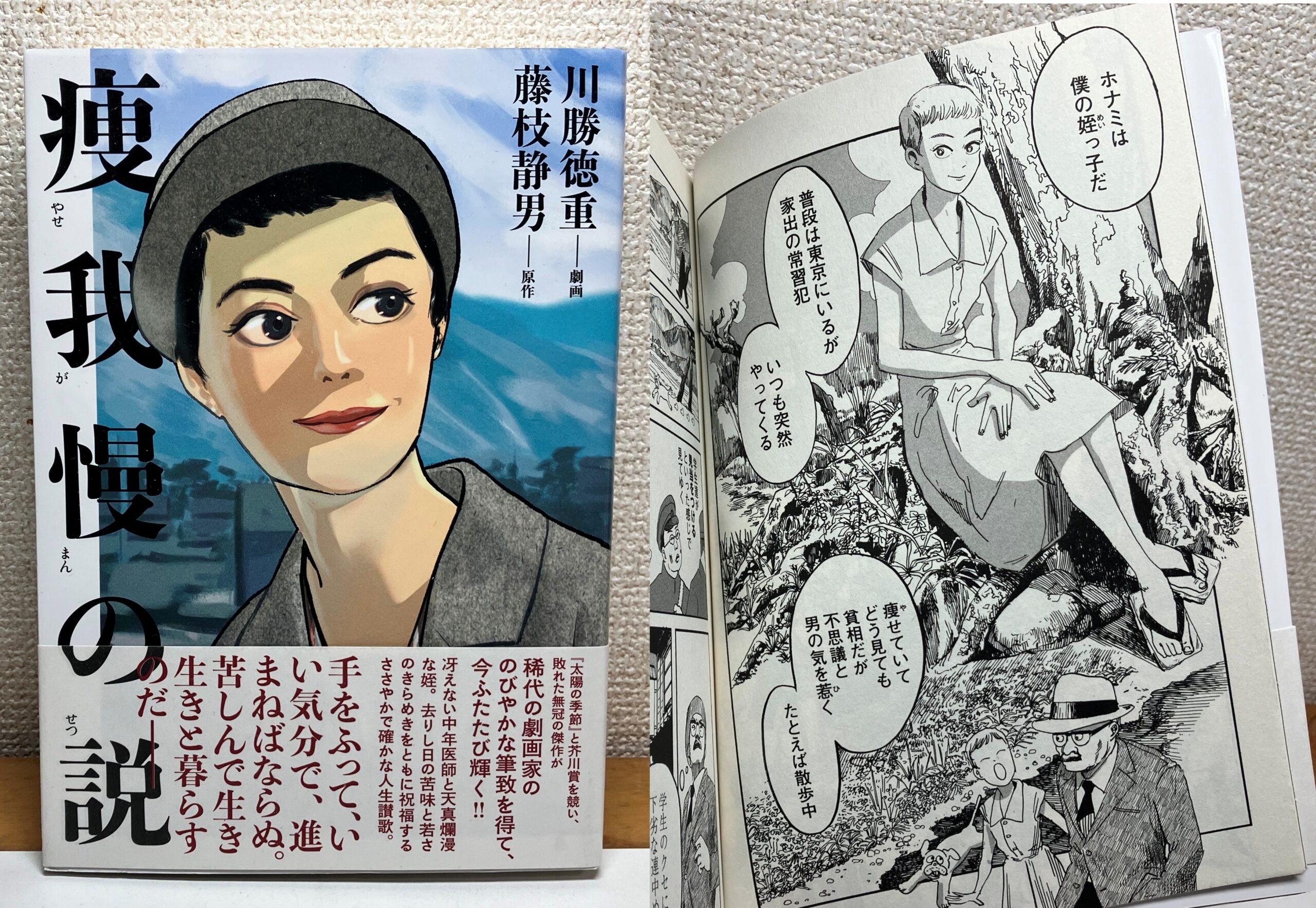

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

12月中旬、転界ホログラム教室の辻井貴之師範代はイレギュラーな夜勤が続いていた。汁講には夜勤明けで神戸から東京に向かい、その日の夕方の新幹線で帰って、再び夜勤に臨むと言う。計画段階では夜まで残って学衆たちと交流を深める予定だった。

「全てがうまくいけば1%ぐらいは免れる可能性もありますがほぼ避けられない状況です。無念。。」

辻井師範代だけでなく、全員が残念がった。

汁講当日の朝、辻井師範代から師範の大場宛に夜勤が長引いて1時間遅刻すると連絡が入った。メールには続きがあった。「昨晩の工程が予想以上にサクサク進んで今夜の夜勤が消えました!まさかの1%です」

起きた、1%の奇跡!!

教室にもあらためて連絡のメールが届き、その13分後には学衆から喜びの返信があった。転界ホログラム教室の名の通り、汁講のモードが転界した瞬間だった。

ランチ会場のインド料理屋に1時間遅れで現れた辻井師範代は、新幹線でも寝ずに来たと言う。それでも少しも眠そうな素振りは見せず、学衆の徳応さんが坊主頭にたっぷりと汗を浮かべながら食べたカレーを、あっさりと平らげた。カレーの辛さよりも、教室の学衆と会えたことが何よりの目覚ましだったに違いない。ランチ後の編工研訪問では、稽古の進みの遅い学衆をイジる余裕も見せた。

待望の夜の部は居酒屋に場を移し、転界ホログラム教室の参加者6名で本の交換会を行った。本のテーマは「教室に+1したい物語」。それぞれが持ち寄った本をシャッフルして順々に選び取っていった。最近短歌や俳句にはまっているという辻井師範代の手に渡った本は『北村薫のうた合わせ百人一首』(北村薫著、新潮社)。思わぬセレンディピティに師範代の頬が緩んだ。その辻井師範代からは『ユゴーの不思議な発明』(ブライアン・セルズニック著、アスペクト)が学衆の佐塚さんの手に渡り、佐塚さんからは『夏への扉』(ロバート・A. ハインライン著、早川書房)が徳応さんへ。それぞれが選んだ物語は1冊も被ることなく、多様なホログラムを描いた。

その後も羅甸お侠教室も交えた編集談義は止まらず、怪しげなビル奥の中華料理での2次会へと続いた。そこにはもちろん辻井師範代の姿も。師範代の夜は長い。

2019年12月21日(土)

「羅甸お侠教室、転界ホログラム教室」合同汁講

◎43[破]原田淳子学匠 八田英子律師

◎羅甸お侠教室 嶋本昌子師範代 渡辺高志師範

参加学衆:神戸七郎、玉井佑治、林春薫、脇ゆかり(敬称略)

◎転界ホログラム教室 辻井貴之師範代 大場健太郎師範

参加学衆:小林陸、佐塚琴音、徳應学、乗峯奈菜絵、山田立郎(敬称略)

大場健太郎

編集的先達:池澤夏樹

若手師範代時代から将来を嘱望されていたが、SNS伝奏連の活動、二度目の破師範代のあと満を持して師範へ。更なる研鑽を続ける。知性派のITエンジニアでクラフトビール愛好家。校長からは発泡する「破」の書を贈られた。

コメント

1~3件/3件

2025-12-25

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

2025-12-23

3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。