誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

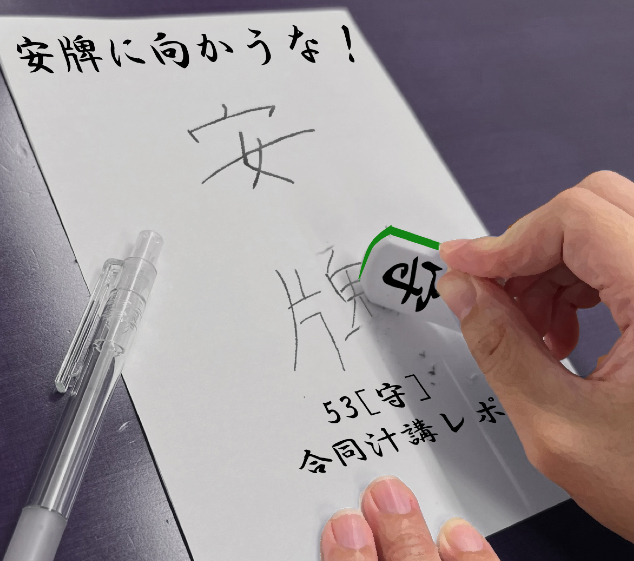

麻雀の世界には「安牌を切る」という言葉がある。リスクを避ける立派な戦略のことだ。しかし、イシス編集学校では無難な安牌を選ぼうものなら、たちまち渦は大きく、私たちに襲いかかってくる。

アガサ・クリンシティ教室(上原悦子師範代)、ナイーヴ朋楽教室(廣瀬幾世師範代)、ネクスト・キャンドル教室(土居哲郎師範代)、空耳ラブレター教室(山口奈那師範代)の4つの教室が7月13日のリアルとオンラインを繋ぐハイブリットの53[守]合同汁講にむけて、師範代はBPT、ルル三条、ダンドリ・ダントツの型を使い、フルスロットルで準備を進めてきた。

静かな水面のように穏やかな前日の夜。代本板を学林局に借りるお願いを八田英子律師に入れた。代本板とは、学校の図書室などで本を抜いた後に入れ、返却場所の目印となる板状のもので、明日のワークで用いるのだ。

これで今日のダンドリはおしまい。師範代の誰もがそう確信していた。八田律師のメッセージが届くまでは。「過去の師範代は『代本板』に代わるツールを手作りして汁講に持ってきてくれたこともありましたよ。手作りするもよし、学林局のものを使うのもよし、です」。

イシスの女神からのお題に、頭を抱えながらも手を止めないのが師範代である。画用紙を手にする者、お菓子箱を工夫する者、クリアファイルの塊を両手にコンビニと自宅を往復する私。師範代がそれぞれの代本板を手に「いざ本楼へ」。

前半の合同ワークでは名札の色ごとに分かれての、2つのワークを用意した。まずは無作為に選ばれた2冊の本の共通点を探し、本楼の壁一面、天井まである本棚から仲間になる本を探す。

▲八田律師による本楼ツアー

迷いながらも学んだばかりの型を使い、本楼を彷徨う学衆たち。用意された本とにらめっこする者、書架の前でしっかり本の中身を吟味する者、表紙で即決する者。それぞれのお稽古風景が表れている。どんな情報でも見方を変えれば必ず対角線を引くことができる。こうして見つけた本を取りだせば、ぽっかりと隙間が空く。そこに誇らしげに収まるのはあの手作りの代本板だ。

▲「代本板」になった53[守]全18教室のフライヤー

一見無関係な情報でも、見方を変えれば“対比”の情報が潜んでいる。それを意識できれば、松岡校長発案の編集ゲームの「ミメロギア」を使ったワークの始まりだ。

「オノマトペを使ってみよう」「〇〇さんの言葉をお借りして…」「合作にしませんか?」と、フルスロットルで思考は止まらない。言葉が響き合い、いくつもの潮流が本楼内の温度を上げていく。今日が初対面。教室を超えて、年齢もばらばら。しかし、型と編集術という共通言語を手にしている学衆たちには、それで十分なのだ。編集を体現していく学衆達の姿がなんとも頼もしい。

▲教室を超えて編集談話する学衆たちとナビゲートする4師範代

後半の教室汁講では、空耳ラブレター教室は2階で茶話会モードの汁講を楽しんだ。

▲オンライン参加も一緒になって日頃の編集稽古について語り合う

帰り際、学衆Yさんが階段を降りながら、壁に貼られた53守師範代が作成したフライヤーをみて、「師範代ってなんでもできるんですね」と笑いかけた。そこでハッとする。

そうか、私たち師範代は「なんでもできる」のではなく学衆の為なら「なんでもする」のだ。汁講の準備のダンドリも、前日の工作も、当日のディレクションも。すべてが学衆に編集を味わってもらいたいという一心なのだ。

「安牌を切る」なんて言っていられない編集の世界。私たち師範代は、次々と立ちはだかる問題に「なんでも」挑戦し、乗り越えていくが、挑み続ける姿を、学衆に直接見せることはないだろう。

もうすぐ「番期同門祭」が幕を開ける。53[守]の最後まで、全身全霊で「なんでもやる」師範代達の姿を見ていてほしい。

文・写真・アイキャッチ:山口奈那(53[守]空耳ラブレター教室師範代)

写真:阿曽祐子 若林牧子

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

春のプール夏のプール秋のプール冬のプールに星が降るなり(穂村弘) 季節が進むと見える景色も変わる。11月下旬、56[守]の一座建立の場、別院が開いた。18教室で136名の学衆が稽古していることが明らかに […]

番選ボードレール(番ボー)エントリー明けの56[守]第2回創守座には、教室から1名ずつの学衆が参加した。師範代と師範が交わし合う一座だが、その裏側には学衆たちの賑やかな世界が広がっていた。 師範の一倉弘美が俳句で用法3を […]

秋の絵本を「その本を読むのにふさわしい明るさ」で3つに分けると、陽だまり・夕焼け・宵闇になる。 多読アレゴリア「よみかき探究Qクラブ」のラウンジに出された問い「本をわけるあつめる。するとどうなる?」への答えだ。 クラブで […]

教室というのは、不思議な場所だ。 どこか長い旅の入口のような空気がある。 まだ互いの声の高さも、沈黙の距離感も測りきれないまま、 事件を挟めば、少しずつ教室が温かく育っていく。そんな、開講間もないある日のこと。 火種のよ […]

かなりドキッとした。「やっぱり会社にいると結構つまんない。お給料をもらうから行っておこうかなといううちに、だんだんだんだん会社に侵されるからつらい」。数年前のイシス編集学校、松岡正剛校長の言葉をいまもはっきりとはっきり […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。

それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。

(沖田×華『お別れホスピタル』)

2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。