棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

松岡校長への思いがひとつになった夜、九天玄氣組は二十周年を迎えた。

11月2日(日)、田中優子学長と福元満治氏をお迎えしての九天玄氣組20周年イベント「千夜千冊から九州を読み解く」が無事終了。午後7時からは福岡市天神・テルラホールにてⅡ部を開催。Ⅰ部が外へと出遊なら、Ⅱ部は親しい仲間との親交の時間。田中優子学長、田中晶子所長、鈴木康代[守]学匠、原田淳子[破]学匠ら多くのゲストが集い、松岡校長を偲ぶ記念すべき一夜となった。

棋譜陣、登場!

司会を務めたのは「棋譜陣(きふじん)」こと桃翰(ももかん/三苫麻里)と棗絽(なつめろ/石井梨香)。EDIT CAFE九天玄氣組ラウンジで、九州ニュースの寄付を募りながら『棋譜ZINE』を編集・配信する名コンビだ。

この日ふたりは『九』のKeyBook『稲と鳥と太陽の道』(萩原秀三郎著)をイメージした衣装で登場。息ぴったりのかけ合いと絶妙な進行で、会場を温めていった。

笑いと涙の開会挨拶 ~Ⅱ部も、カメラは目頭を押さえる組長を捉えていた~

20年の歩みが胸にこみ上げ、Ⅰ部のスタートでは思わず涙ぐんだ中野由紀昌組長。Ⅱ部ではリラックスした笑顔でマイクを握った。

「編集学校に入門して初めて松岡正剛を知り、わたしの人生は大きく変わりました。辛いときも光を灯してくれた松岡校長への感謝と恩で、20年走ってきました。」

九天玄氣組の道のりは決して平坦ではなかった。意見がぶつかることもあれば、組員の出入りもある。それでも「一人でもやり続ける」という中野の覚悟が、仲間を引き寄せた。緩やかな関係だからこそ、のびやかに懸命に支所編集を育むことができたのだ。

「書籍の刊行、二部構成の20周年イベントと、盛りだくさんの企画が組員の結集力で実現しました。今夜は食事を取りながら、ともに祝いましょう。」

拍手の中で、にこやかに宴の幕が開く。

「編集することで場所ができる」~田中優子学長からのエール~

田中優子学長にとって、福元氏との対談は「歩んだ道と重なる格別の時間」だった。

「土地の人と一緒に生きるという迫力が伝わってきました。それが本で出版されると、読みながらまた思い出し、想像力が広がります。」

会場には納得の表情が広がり、編集の現場に宿る“生きた知”を再確認した瞬間だった。

「本当に九州は面白い。今日はすっかり九州に浸っています。」

咸宜園をはじめとする私塾や藩校、薩摩・佐賀の技術革新、宣教師や医学の発展――江戸時代の九州の豊かさを、学長は楽しげに語り続けた。そこから話題は「場づくり」へと繋がる。

「一人でも二人でもいい。小さな連ができて広がれば、社会は変わっていく。九天玄氣組と同じでなくていいのです。」と、他支所にも力強いエールを送った。

乾杯!九州編集工学の確立に向けて ~「三十三冊屋」の挑戦~

乾杯の音頭を取ったのは、九天玄氣組発足当時からのメンバーであり、書籍『九』の特集「九州の千夜千冊」ディレクター・中村羯磨。中野組長の片腕として走り続け、「三十三冊屋(九州という方法)」を編み出した。

中村は長い編集学校での活動の中で、ずっと考えてきた。「九州をただのローカルにしない方法」を。5年前から「三十三冊屋」にその手応えを感じ、組員とともに方法を磨いてきた。「まだ道半ば、達成率は33%くらい」という自己評価は、高みを目指してのこと。

「九天玄氣組が20年続いたのは、中野組長が“無理・無茶・無謀”の区別がつかない人だから。松岡校長はその姿を愛してやまず、組員も信頼してついてきたのです。」

会場に笑いが広がり、誰もが頷く。かくいう中村もまた、組長同様に九天玄氣組を丸ごと引き受ける破格な人だと組員は知っている。

「校長もこの場を笑っていらっしゃることでしょう」と語りかけながら、一同でグラスを掲げた。

玄氣玄影の二十年 ~松岡校長と共に歩んだ記録と記憶~

会食タイムには、20年の歩みを30分に凝縮した映像が上映された。2006年の発足会から、松岡校長と過ごした日々や毎年の年賀プロジェクトまで。中野の解説を交えながら、九天の歴史がスクリーンに映し出される。

映像のBGMは山下有子さんのピアノ生演奏。「ゴルドベルグ変奏曲」「星めぐりの歌」「赤色エレジー」が即興で流れ、映像をいちだんと際立たせた。

京都からの贈り音 ~山下有子さんの玄影ライブ~

松岡校長と親交のあったピアニスト・山下有子さんが、京都から駆けつけてくださった。石井梨香の仕事仲間が山下さんの妹だったことから、急きょライブが実現。まさに編集的ハプニングが生んだサプライズだ。オリジナル曲を演奏する合間には、松岡校長との思い出トークや作曲秘話も。ピアノの音が松岡校長の記憶をやさしく包んでいく、珠玉の時間となった。

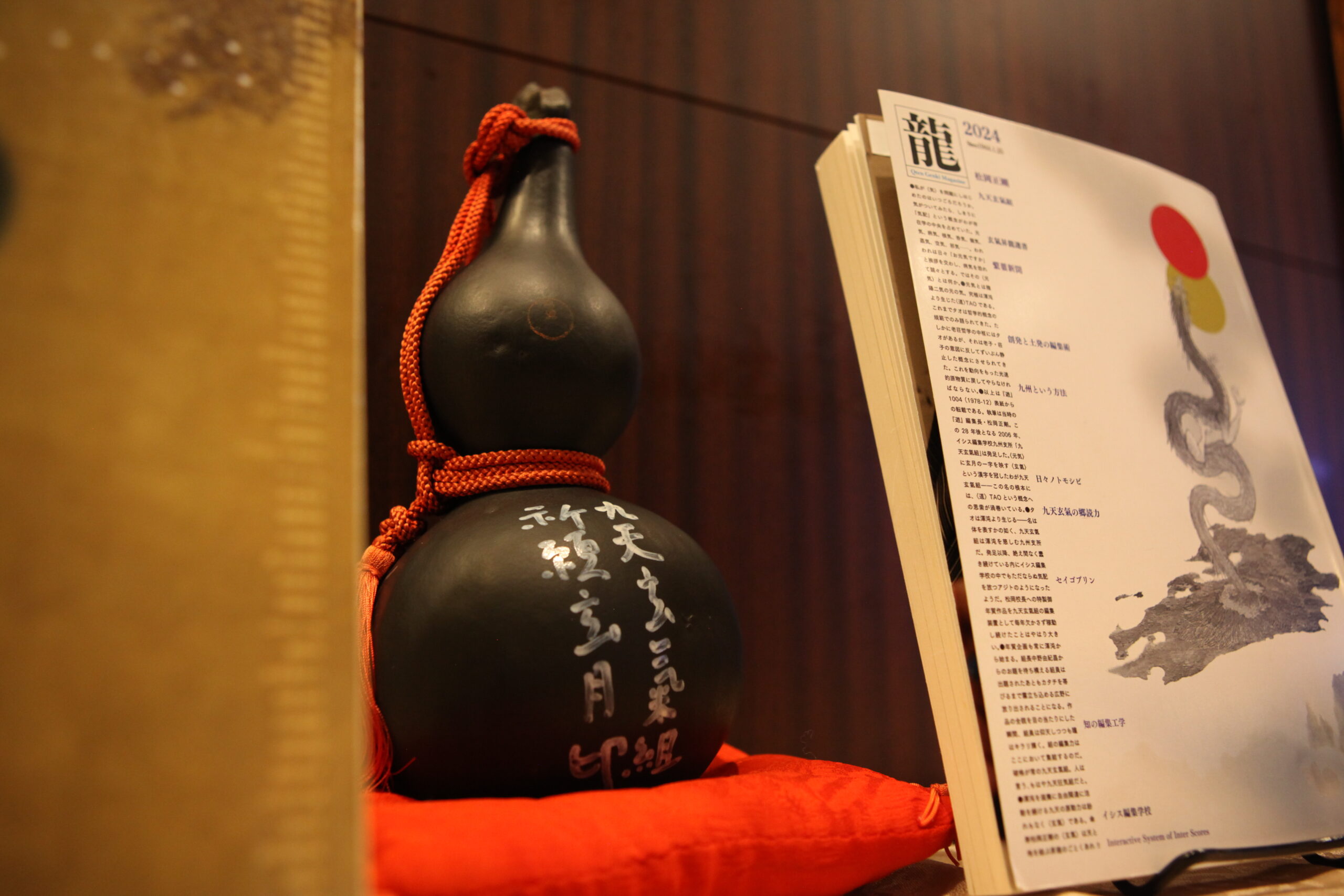

朗読×落語「徂徠どうふ」~「本はたましい」が会場に響く~

九天余興を引き受けたのは「粗忽家こつこつ」ことアマチュア落語家・秋穂一雄だ。本業は整骨院の院長で、世話になっている組員も多い。2024年版年賀雑誌『龍』の誌面で取り上げた講談絵本『徂徠どうふ』が、高座の幕開けを告げた。

「本はわしにとってたましいだ。たましいを売るわけにはいかん。」

この台詞が校長に重なると秋穂は語る。時間の都合で演目を短縮し、吉田麻子の朗読が間を繋いだ。「がんばれ!」の掛け声も飛び出し、笑いと拍手が交錯する。新ユニット「粗忽家よしこつ」も誕生した。

言葉は光 ~田中学長へ、マリリンからの贈り物~

2023年、「日々のトモシビ」と題して、九天玄氣組ラウンジで九州ゆかりの本を一年間紹介した三苫麻里。きっかけは、田中学長の言葉だった。

「言葉というのは光です。松岡校長が発した言葉が物事に当たると、それが光となって、別の面を浮かび上がらせます。」

これを聞いて感動した三苫は、松岡校長にも背中を押されて一念発起。365日、欠かさず配信した。その記録は翌年の年賀雑誌『龍』に掲載。校長と九天組員だけが手にする限定版を、感謝を込めて田中学長に贈呈した。

タナアキさんのメッセージ ~松岡校長を引っ張り出しましょう~

田中晶子所長を九天メンバーは親しみを込めて“タナアキさん”と呼んでいる。松岡校長に長年接してきたタナアキさんが、在りし日の校長の様子を伝える。総力でイベントに臨む九天玄氣組の結集力を称え、年賀を自慢したという。

「そんな九天だから、セイゴオ面影會をまずは九天でやってほしいと頼んだのです」と語る。中野組長は快諾し、二十周年企画に三つの目的を掲げていた。「隅々まで編集状態であること。やろうと思ったことを終わらせず、拡張させること。内側だけでなく、内外を混ぜること」

つい東京を中心に考えるが、支所モデルが存在することは編集学校にとって大きな意味を持つとタナアキさん。東北支所「未知奥連(みちのくれん)」、名古屋の「曼名伽組(まんなかぐみ)」、関西の「奇内花伝組(きないかでんぐみ)」など、各支所もそれぞれの編集を模索している。

「これからも松岡校長を引っ張り出していきましょう」と微笑みながら締め括った。

この場を支えたのは、組員の底力と、九天名物の“遊び心エンジン”だった。仕込みも当日の運営も、それぞれが編集を担い、連携して走り切った。

そして、笑いと涙と余韻に包まれた「松岡校長を偲ぶ・玄氣玄影のつどい」の夜、参加者はネクストステージへと踏み出したのである。

文:田中さつき

写真:飛永卓哉、品川未貴

石井梨香

編集的先達:須賀敦子。懐の深い包容力で、師範としては学匠を、九天玄氣組舵星連としては組長をサポートし続ける。子ども編集学校の師範代もつとめる律義なファンタジスト。趣味は三味線と街の探索。

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20年め。周年事業の軸として「九州の千夜千冊」を冠したQten Genki Book『九』を発行した。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「三 […]

ゲストは田中優子学長!!「九州の千夜千冊」刊行記念イベント必聴です

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20年め。周年事業の軸となるのは「九州の千夜千冊」を冠したQten Genki Book『九』の発行だ。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「 […]

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20年め。秋をめざして周年事業を進めている。軸となるのは「九州の千夜千冊」を冠した書籍の発行だ。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「三十三冊 […]

【販売開始】11月2日(日)Qten Genki Book『九』刊行イベント-九州の千夜千冊vol.7-

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」は今年20周年。秋をめざして周年事業を進めている。軸となるのは「九州の千夜千冊」を冠した書籍の発行だ。松岡正剛の千夜千冊から選んだキーブック1冊ごとに33冊のグループをつくる「三十三冊 […]

Qten Genki Book『九』クラファンスタート!-九州の千夜千冊vol.6-

イシス編集学校九州支所「九天玄氣組」20周年記念、松岡正剛の千夜千冊から組み上げた1,000冊のブックナビゲーション「Qten Genki Book『九』」のクラウドファンディングがスタートしました! ●発 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。

2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。