タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

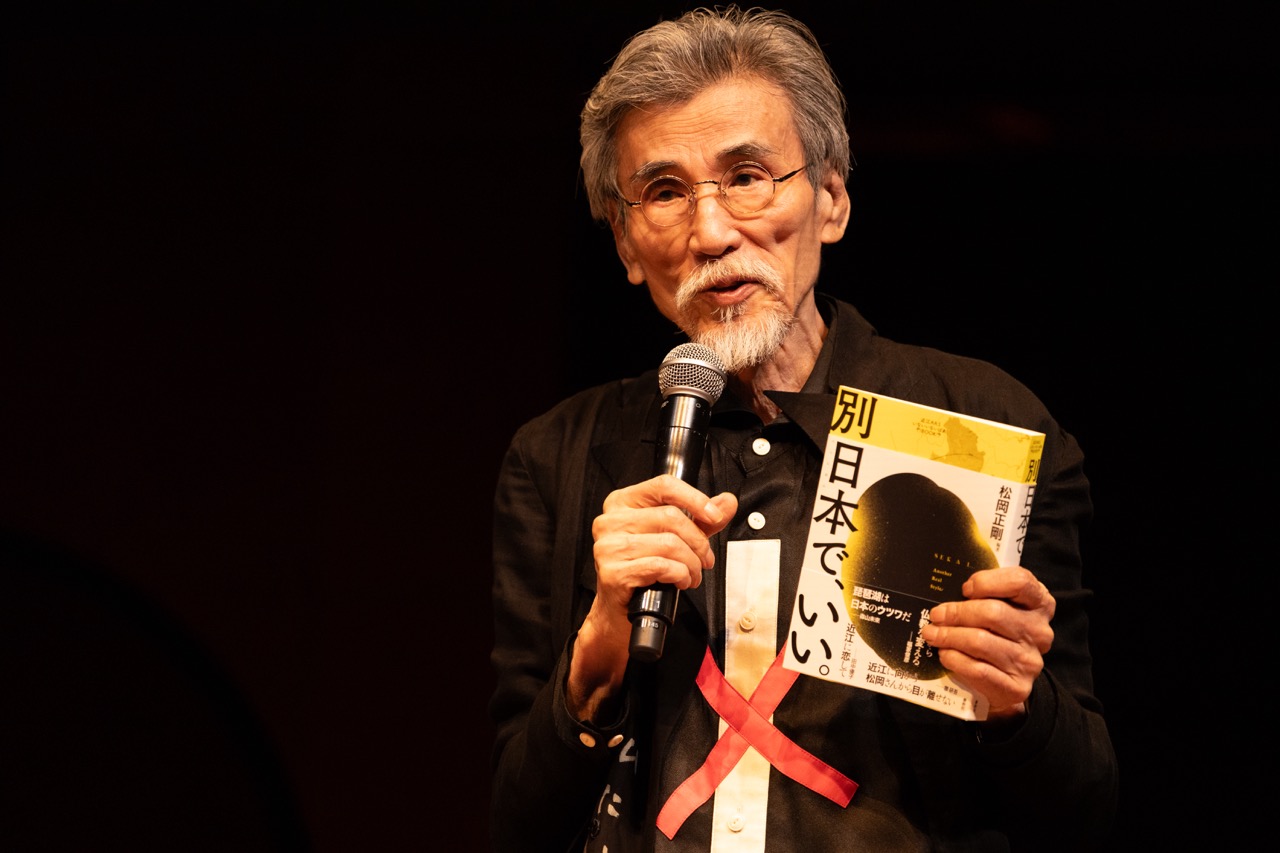

透き通っているのに底の見えない碧い湖みたいだ―30[守]の感門之盟ではじめて会った松岡正剛の瞳は、ユングの元型にいう「オールド・ワイズ・マン」そのものだった。幼いころに見た印象のままに「ポム爺さんみたい」と矢萩師範代と教室の仲間につたない感想を漏らしてしまった。ポム爺さんは宮崎駿監督の『天空の城ラピュタ』に登場する、石の声を聞きながら鉱山の坑道に暮らしているおじいさんだ。のちに見直してみると校長ほどの深さ静けさはなかったが。

よく似た目と目の対峙を、この春草月ホールで見た。『近江ARS TOKYO』の最後にサプライズで樂直入さんが登壇された。4時間以上にわたった境をゆききするような舞台を締めくくる校長にぐっと近づいて、その瞳を覗き込むようにしながら、樂さんは言葉を紡いでいた。500人が見守る対話でありながら、どきっとするほどプライベートで、重力のない空間に誘い込まれたようだった。

その日打ち上げの店を出て、深夜の赤坂見附の路上で迎えの車を待っている時、「樂さんの時間、よかったよね」と校長が言った。「校長のことをじいっと見つめてお話しされてましたね」とつい樂さんと同じような姿勢になってしまった。自分に残された時間を常に念頭に置いている様子の校長に、「どうか校長がしたいことが全部できますように」とわたしがそれを見たいがために思った。けれど、校長の胸にあったのは「自分がしたいこと」などといった人間ひとり分のところで終わるようなものではなく、相対した人にどんな編集契機を渡していくか、だけだったように感じた。

松岡正剛という静かな山の中に情報の歴史を編んできた先達につながる鉱脈があり、校長は石を愛してそのざわめきを聞いていた。そして会った人にはその人の声に応じて、坑道のあちこちから響きを返した。『別日本で、いい。』の扉に「一期は百会。」とあるように、校長に相対する時間の中には百様以上の別ヴァージョンが潜んでいた。

「ヨーロッパには中世から『鉱山幻想』というものがあって、地中に眠る幾多の幻想に作家や詩人たちの想像力をかきたてていた。」と千夜千冊1044夜『鉱物学』に綴られている。こうして目の前の坑道に言葉のつるはしを振るい、校長の面影を掘り出そうとしても、刃を当てなかったところが気にかかってくる。見い出せていない幻想が、選ばなかった別様が、書いたそばから分かれ道のように現れる。

入門してからこれまで、幾度も「面影」という言葉を聞き、わかったように使ってきたけれど、宇宙のような洞窟の中から面影を彫り出そうとすることは、こんなにも心もとなく、不可能性に満ちたものだったのですね。そして、だからこそ恋しくなつかしい。

できないからといってつるはしを投げ出すような怠惰は校長に一喝されるだろう。喝のこだまする洞窟を、先人たちのざわめきと今あるみなさんの槌音を聞きながら、残された時間だけ掘り進めていく。眩暈のするような鉱脈の地図が手渡されているのだから。

イシス編集学校

みちのく吉里吉里教室 師範代 林愛

林 愛

編集的先達:山田詠美。日本語教師として香港に滞在経験もあるエディストライター。いまは主婦として、1歳の娘を編集工学的に観察することが日課になっている。千離衆、未知奥連所属。

こころとARSの連鎖ー還生の会目前・近江ARSプロデューサー和泉佳奈子さんインタビュー

松岡校長が千夜千冊で「惚れている」と告白したのは、エミール・シオランと川崎和男のふたりだけ。その川崎和男さんが校長の最後の編集の現場である近江ARSで、仏教とデザインを語り結ぶ。 ■還生する仏教 舞台 […]

スペインにも苗代がある。日本という方法がどんな航路を辿ってそこで息づいているのかー三陸の港から物語をはじめたい。 わたしが住んでいる町は、縄文時代の遺跡からもマグロの骨が出土する、日本一マグロ漁師の多い […]

東京を離れるまで、桜と言えばソメイヨシノだと思っていた。山桜に江戸彼岸桜、枝垂桜に八重桜、それぞれのうつくしさがあることは地方に住むようになって知った。小ぶりでかわいらしい熊谷桜もそのなかのひとつ。早咲きであることから […]

2011年の3月11日にはここにいなかった。けれど、東日本大震災の慰霊祭に参加するのは8回目になった。住んでいる神社の境内の慰霊碑の前に祭壇を設けて、亡くなった人にご神饌と呼ばれる食事を捧げ、祈る。午後2時46分が近づ […]

はじめてみちのくの夫の実家に行った帰り道、「どこか行きたいところある?」と聞かれてリクエストしたのは、遠野の近くにある続石だった。「よし、東北を探究するぞ!」と思って、そのころ何度もページをめくったのは、『荒俣宏・高橋 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。