昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

▼闇の音を聴く

大学生の頃、西武の池袋コミュニティ・カレッジで語りのワークショップに通ったことがある。そのテクストが「小栗判官・照手姫」だった。講師は、仮面劇団横浜ボートシアター代表の遠藤琢朗。この説教節を車座で“群読”するのだが、声が重なるにつれて餓鬼阿弥の道行が脳裏に浮かび引き込まれていく妙な感覚を味わったのを思い出す。

奇しくも同じ1980年代に『琵琶法師』の著者兵藤裕己は、九州で最後の琵琶弾き山鹿良之の映像記録を当時普及し始めたコンパクトなビデオ機器に収録し続けていたことを、この本を読んで知った。

平安時代中期の文献で既にその存在が伝わる琵琶法師が20世紀まで現存していたおかげで、本書付属のDVDで「俊徳丸」を試聴できる。また、千夜千冊第1633夜の映像リンクで「羅生門」を聴くことができる。その力強い語り口に耳を澄ますと、かつて”群読“で味わった、ここではないどこかへ誘われる感覚が蘇ってくる。

法師が語るテクストは、「平家物語」のように敗者を描いたものが多い。時の権力者の地位を揺るがした事件の顛末と教訓を民衆に伝えるために、琵琶の弾き語りは有効な手段だったのだろう。そこには正史では伝えきれない敗者の末路にみる諫めと敗者を排除した勝者側の心に潜む畏れが透けて見える。

著者はこれを「異界からのざわめきのような琵琶の響きと語りの声が、ことばによって構築・編成されたこの世界に亀裂を入れ、人としてあることの根源的な哀感に私たちを向き合わせる。」と、言い切った。

琵琶法師は盲の者が多かったが、視覚を介さぬことでモノ語りに託された想いを直に感じ取ることができただろう。芸能者と同時に宗教者でもあった彼らは、各地の散所を巡り、異界の住人と現世に生きる者や将来のまだ見ぬ者たちの橋渡し役となって、欠けたモノの鍵の在りどころを説教節で伝達し続けていたのである。

▼颶風に挑む

人は、身体機能の不足を補うために道具を開発し、地球上を移動するための手段を確保してきた。それは馬や砂漠の駱駝や荷車であり、海を渡るガレー船や帆船であった。そして、大航海時代の次に目指したのが大空である。そう、私達には翼が欠けていたのだ。

かくして、20世紀は大地からの旅立ちに挑む人々の夢を叶えるところから始まった。

1903年ライト兄弟の初飛行が成功し、じきにプロペラ音が空に響き始める。第一次世界大戦や海峡横断に挑む大飛行時代を経て航空業界が成立し、商業飛行が広がる。飛行家にして作家であるサン=テグジュペリの人生は、大空への憧れと挫折を繰り返す飛行機そのものであった。

『夜間飛行』は、彼の民間航空パイロット経験で誕生した物語だ。舞台は南米ブエノス・アイレス行きの航路を飛ぶ南方郵便機の飛行士ファビアンと、夜間飛行を地上から管制する支配人リヴィエールのいる基地で、彼らが遭遇したある一夜の暴風雨事件を軸に展開する。飛行士の眼に映る窓の外の夜空の描写や悪天候で高度を上下させた時の浮遊感、乱気流を抜けた先に待っていた異様な静けさは、そこにいた者にしか描けない。

同様に、危機的状況が発生し、瞬時に揺るぎない決断をくだす地上の責任者の重責と矜持もその現場を知っているからこそリアリティを添える。故に、描かれた風景を読めば、百年の時を超えて、まるで映画フィルムのように鮮やかな場面が脳裏に浮かんでくる。これは大空を飛び続けたサン=テグジュペリだからこそ言葉に書き映すことができたのだ。

飛行士ファビアンは「飛行機というこのパイプ・オルガンの歌が、天へ上りつつあ」り、「彼の下にある雲は、月から受ける雪のような光をことごとく反射」する宝物庫のような世界だと思いながら死の恐怖を背負って飛び続けた。地上のリヴィエールは、次々に届く無線機の報告から飛行機事故を確信しつつ、次便の夜間飛行継続を迷うことなく指示する。現実でもサン=テグジュペリは不時着飛行士の救助に携り手腕を発揮していた。飛び続けるという作中の二人の決断は、彼自身の想いでもあった。

1944年7月31日、サン=テグジュペリの乗ったP38ライトニング機は、大空に飛び立ったまま帰らなかった。彼の遺したメッセージは、今でも意志を継ぐ者達の心に希望の灯をともし続けているにちがいない。

▼波紋に刻む

古今東西の海の冒険者にとって、海は船底の下に広がる塩辛い水であり、生死を分け行く手を阻む壁であり、タンパク源を確保するための便利な生簀であっただろう。

海洋生物学者で知られるレイチェル・カースンは22歳の時、大学院の夏期研修先のウッズホール海洋生物研究所であこがれの海と出会い、海に恋をする。1950年に発表された『われらをめぐる海』では、彼女の溢れんばかりの恋情が全編に満ちている。海の起源から始まり、生命を育み、地球環境を守る母なる海の壮大な歴史、彼女と同じく海を愛した者たちのエピソードが詩情豊かに綴られている。そもそも海は地球の生命体の母であり、その表面に風が吹き、海水は風の吹くままに動き回り、大波紋を投げかけて、数えきれぬほど美しい模様を刻んでいった。そこには瑣末な哺乳類の戯言なぞ一笑に伏すほど長い時間をかけて変化を刻み続けてきたものが結晶となって溶け込んでいる。その魅力を余すことなく語る彼女の眼差しは、自然への畏敬の念に満ち、温かい。

地球が誕生し、陸と海が分かれ原始の海で無生物から生物が生まれて、やがて海から陸へ這いあがり、めぐり巡って人類が再び海辺に立って水平線と雲と大空の彼方をめざす遥かな旅。彼女が語った海の物語は、数十年を経た今でも、翻訳が文庫で容易に入手できるほど今日でも親しまれている。彼女が大海に投げた石の波紋は、どこまでも拡がっていく。

相変わらず世界は、見えない枷に囚われた引きこもり状態が続いている。気兼ねなく人と触れあう場の復活はまだ時間がかかりそうだ。しばらくは一冊の本から始まる好奇心の旅に遊ぶことにしよう。

そこにはいつも、先人が伝えたかった「今」があり、到達したい「明日」があり、思いが刻まれた「昨日」がある。時間も空間も想像も自由自在だ。

Info

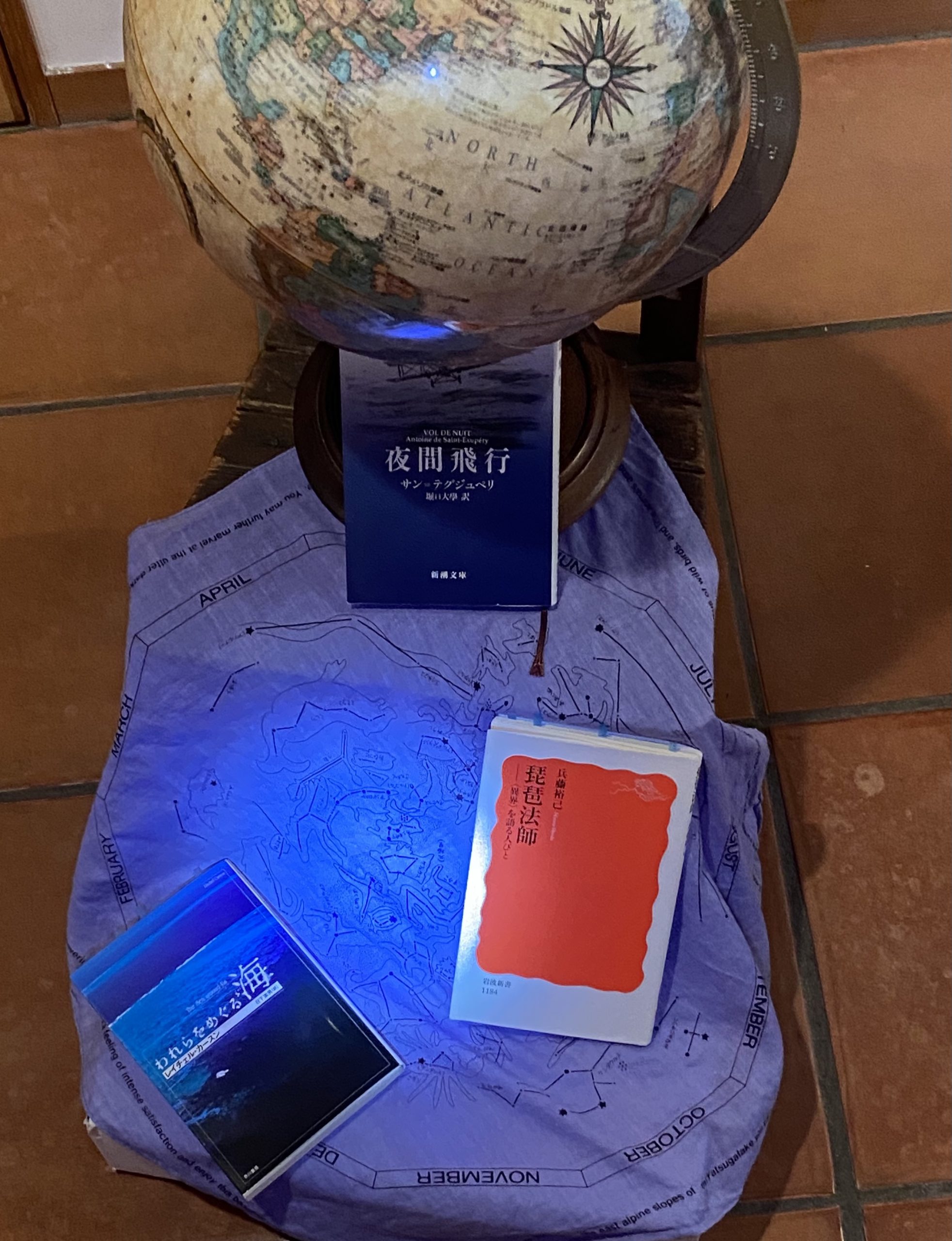

⊕アイキャッチ画像⊕

∈兵藤裕己『琵琶法師』(岩波新書)

∈サン=テグジュペリ『夜間飛行』(新潮文庫)

∈レイチェル・カースン『われらをめぐる海』(早川文庫)

⊕多読ジム Season06・春⊕

∈選本テーマ:旅する三冊

∈スタジオしゅしゅ(田中むつみ冊師)

∈3冊の関係性(編集思考素):三位一体

⊕参考千夜⊕

∈第1633夜 兵藤裕己『琵琶法師』

∈第16夜 サン=テグジュペリ『夜間飛行』

∈第593夜 レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』

細田陽子

編集的先達:上橋菜穂子。綿密なプランニングで[守]師範代として学衆を全員卒門に導いた元地方公務員。[離]学衆、[破]師範代と歩み続け、今は物語講座&多読アレゴリアと絵本の自主製作に遊ぶ。ならぬ鐘のその先へ編集道の旅はまだまだ続く。

別典祭 EDOの地で咲く 万博か EDO風狂連を監修する田中優子宗風の発句「本楼に 墨する夜の 囲炉裏かな /夕魚」から始まった書屋俳諧百人連句55句目、馬骨さんの付句である。 馬骨さんはEDO風狂連の半 […]

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]

エ・クリ?エ・クラア!花綵にまねび、震えよ【180回伝習座】

ヒキブリ?タマフリ! 9月27日の昼下がり、本楼は三線(サンシン)の音色に包み込まれていた。 イシス編集学校オンライン公開講座第180回伝習座に登壇した文化人類学者・今福龍太はゆったりと語 […]

【84感門】 ISIS co-missionセッション 今福龍太×吉村堅樹 霧のなかで遊び「たます」ものとこころ

ISIS co-missionメンバーの一人である文化人類学者の今福龍太氏が、第84回感門之盟でイシス編集学校林頭吉村堅樹と本質的な学び舎のスピリットについて対談を行った。 。.:*・゚◯。 […]

コメント

1~3件/3件

2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。

2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。

2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。