タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

多読ジム出版社コラボ企画第三弾は春秋社! お題本の山本ひろ子『摩多羅神』、マーク・エヴァン・ボンズ『ベートーヴェン症候群』、恩田侑布子『渾沌の恋人(ラマン)』だ。惜しくも『渾沌の恋人』に挑戦した読衆はエントリーに至らなかったが、多読モンスターの畑本ヒロノブ、コラボ常連の大沼友紀、佐藤裕子が『摩多羅神』に、工作舎賞受賞者の佐藤健太郎、そして多読SP村田沙耶香篇でも大奮闘した山口イズミが『ベートーヴェン症候群』が三冊筋を書ききった。春秋社賞に輝くのは誰か。優秀賞の賞品『金と香辛料』(春秋社)は誰が手にするのか…。

SUMMARY

『摩多羅神』の著者、山本ひろ子さんに舞い降りた言葉「ありやの浄土」は、三沢山内の花祭の詞章に山本さんをみちびいた。そのフレーズで神と遊ぶのだ。

摩多羅神が現われた中世には、日蓮や法然などの鎌倉新仏教が誕生した。特権的な宗教者だけでなく、あらゆる人々が神仏の世界と直接の回路をもちうると考えられていた時代だった。しかもそのコンタクトは神仏側からのみされるのではなく、一定の作法を踏むことによって、あらゆる人々が神仏と接触することが可能だった。

昭和の戦後の荒廃した時期に、芸能をもって若者の心を豊かにしようとした折口信夫が案内する場所は「ありやの浄土」に結ばれる。神仏と直結する中世コスモロジーが織りなす世界。その秘された場所に摩多羅神は鎮座し、浄土に導かれようとする人々に鼓の拍子を添える。

神と遊ぶ

根こそ白けれありうらや ありやの浄土でありうらや

葉こそ白けれありうらや ありやの浄土でありうらや

『摩多羅神(またらじん)』の著者、山本ひろ子さんが、諏訪神学の考察プロセスで出会った神子入りの神歌のフレーズ「ありわのじゃうとへ とん」。このたった一言の呪縛から、『神道集』の甲賀三郎縁起に鍵を見出した。地下の奥底を抜けた先にある幻の国、ゆいまん国を去り、好美の翁がおこなう「秘所披露」の場面。最後に案内されたのは、比類ない素晴らしい場所「ありやの浄土」だった。

舞い降りた「ありやの浄土」は、次は三沢山内の花祭の詞章に山本さんをみちびいた。それが冒頭の呪言である。鶴と亀の長寿にあやかったことほぎだ。

強烈な霊威を放つ秘神である摩多羅神。奥州平泉の毛越寺、雪の常行堂で正月二十日に行われる摩多羅神の祭礼を地元では「二十日夜祭(はつかやさい)」と呼んでいる。

修正会では隠された神=摩多羅神だけが、堂衆の信仰的紐帯であり、数々の芸能も摩多羅神に奉納・披露されている。そこは神と「遊ぶ」空間だった。

衢に歌あれ

鬼と取り組む土佐坊も サノエ サノエ

金王丸でひと盛り あだに過すな若い日を

遊ぶ遊びは底ぬけに

サノエ サノエ サノエッサッサ

折口信夫が作詞した国大音頭の一節である。

『精選 折口信夫Ⅳ 芸能史論』に編者の岡野弘彦さんが「戦後の折口先生」を寄せている。戦争が終わってふたたび大学に戻ってきた若者達に対して、折口信夫が極めてこまやかに共感の心を傾け、より新しい情熱のよみがえりを、身をもって示した思い出を綴っている。「折口先生は、歌や踊りが、人の心を豊かに和める効果を、よく知っていられて、即座に生きた形で学生が活用できる形にして与えて下さる、敏感な人であったと思う」と回顧する。

「衢に歌あれ、歩廊に和あれ」は、戦中、駅のホームに貼られていた、折口が釈迢空のペンネームで書いたキャッチコピーだ。

本仏と出会う

食を求めてさすらう人々は目に溢れ、死人は視野に

満ちている。しかばねを積み上げれば望楼となるほど

高く、横にならべれば橋となるありさまである。

日蓮が『立正安国論』に書いた正嘉の飢饉の光景だ。日蓮はこの現実から、目をそむけることはできなかった。神仏はなぜこれほど無力なのか。来世の救済の約束が、御身こそ仏の当体なのだという教説が、いままさに飢え死にしようとするこれらの人々にいかほどの意味をもつのか──。日蓮はこの疑問をどこまでも突き詰め、この世に理想世界=浄土を建設しようと決意する。

日蓮のみならず、日蓮が批判の対象とした法然も、念仏や唱題といったたったひとつのシンプルな行を実践することによって、本仏の意にかなって救済が実現されることを主張した。

中世は特権的な宗教者だけでなく、あらゆる人々が神仏の世界と直接の回路をもちうると考えられていた時代だった。しかもそのコンタクトは神仏側からのみされるのではなく、一定の作法を踏むことによって、あらゆる人々が神仏と接触することが可能だった。『偽書の精神史』では、日蓮の彷徨から本仏との邂逅に至る、中世の人々の精神性を伝える。

摩多羅神の鼓

やがて偽書の時代、中世は終焉を迎える。江戸元禄ごろの天台宗では、中世以来の伝統を持つ口伝法門を堕落の元凶としてきびしく攻撃する僧が現われる。批判の対象であった玄旨帰命壇の観心主義教学。その秘儀の本尊が摩多羅神だった。

こうした江戸期の宗学は、彼岸から聞こえてくる声とは無関係な、文字化された文献の世界のみで完結するものだったのである。

日蓮は天変地異や飢饉・疫病の惨状を目の当たりにし、浄土建設を誓った。昭和の敗戦後、折口信夫は若者の心を歌や踊り、芸能で楽しませた。

甲賀三郎が翁によって披露された「ありやの浄土」は、神仏と直結する中世コスモロジーが織りなす世界だった。その世界に摩多羅神は鎮座し、浄土にみちびかれようとする人々に鼓の拍子を添える。その音は底抜けにエネルギッシュであるが、憂国の響きをも含んでいる。

Info

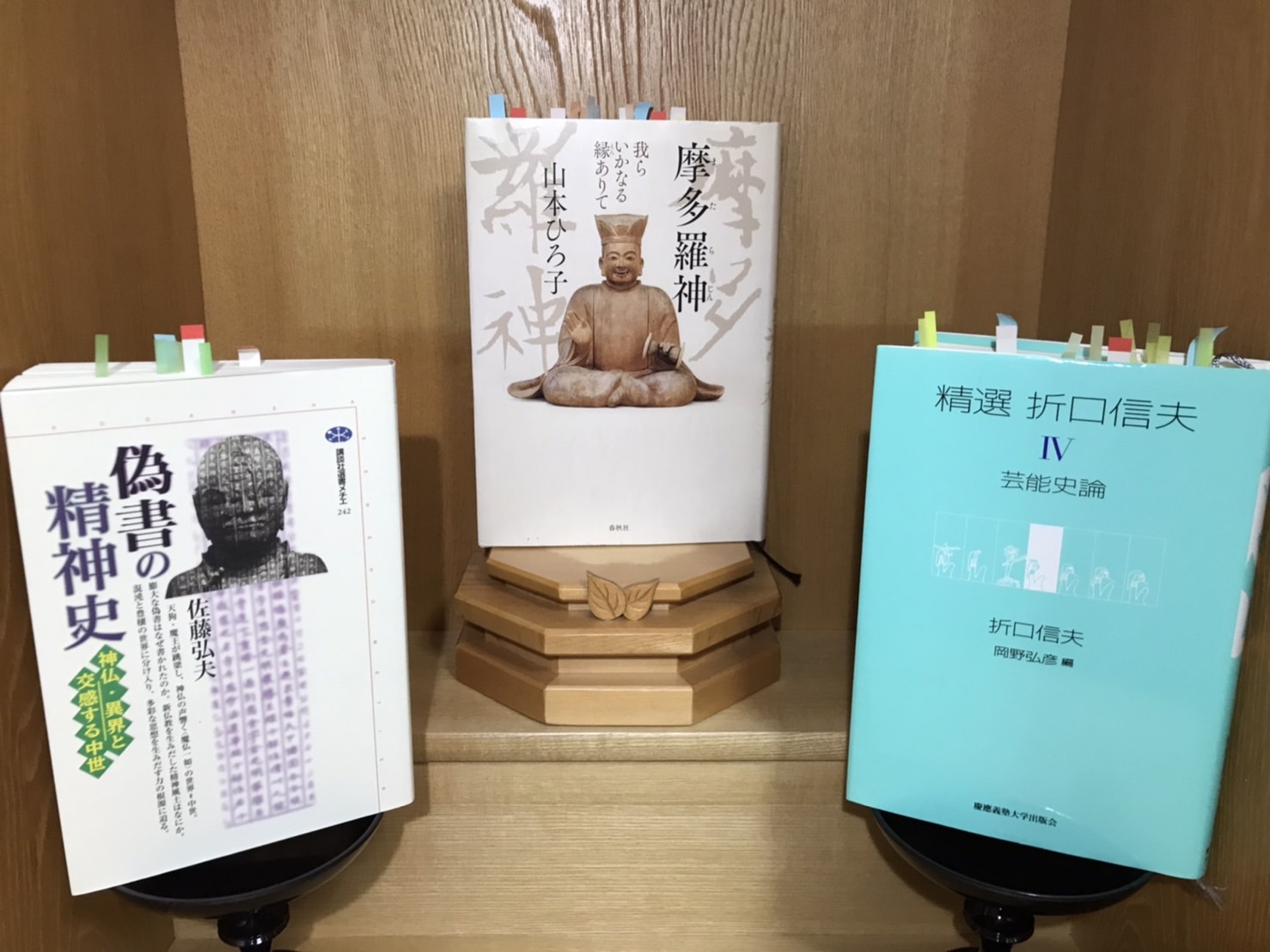

⊕アイキャッチ画像⊕

∈『摩多羅神』山本ひろ子/春秋社

∈『偽書の精神史』佐藤弘夫/講談社

∈『精選 折口信夫Ⅳ 芸能史論』折口信夫 岡野弘彦編/慶應義塾大学出版社

⊕多読ジム Season12・秋⊕

∈選本テーマ:版元コラボエディストチャレンジ

∈スタジオらん(松井路代冊師)

佐藤裕子

編集的先達:司馬遼太郎。剣道では幕末の千葉さな子に憧れ、箏曲は天璋院篤姫と同じ流派で名取り。方法日本と志士の魂をもつ立正佼成会の歩く核弾頭として、師範代時代は大政奉還指南や黒船来航指南、五箇条の御誓文指南を繰り出し、学匠を驚愕させる。

【青林工藝舎×多読ジム】副賞・ぼっち賞[ヰタ・ユウグレノヒト(佐藤裕子)

多読ジム出版社コラボ企画第五弾は青林工藝舎! お題本は、メディア芸術祭優秀賞受賞の傑作漫画『夕暮れへ』。アワードの評者は『夕暮れへ』の著者・齋藤なずなさんだ。贅沢にもエントリー作品すべてに講評がつき、多読ジムSeason […]

【MEditLab×多読ジム】西行と賢治の方法で医学を読む(佐藤裕子)

多読ジム出版社コラボ企画第四弾は、小倉加奈子析匠が主催するMEditLab(順天堂大学STEAM教育研究会)! お題のテーマは「お医者さんに読ませたい三冊」。MEdit Labが編集工学研究所とともに開発したSTEAM教 […]

多読ジム出版社コラボ企画第二弾は工作舎! お題本はメーテルリンク『ガラス蜘蛛』、福井栄一『蟲虫双紙』、桃山鈴子『わたしはイモムシ』。佐藤裕子、高宮光江、中原洋子、畑本浩伸、佐藤健太郎、浦澤美穂、大沼友紀、小路千広、松井路 […]

多読ジム出版社コラボ企画第一弾は太田出版! お題本は「それチン」こと、阿部洋一のマンガ『それはただの先輩のチンコ』! エディストチャレンジのエントリーメンバーは、石黒好美、植村真也、大沼友紀、佐藤裕子、鹿間朋子、高宮光江 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。

2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥

LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。

2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。