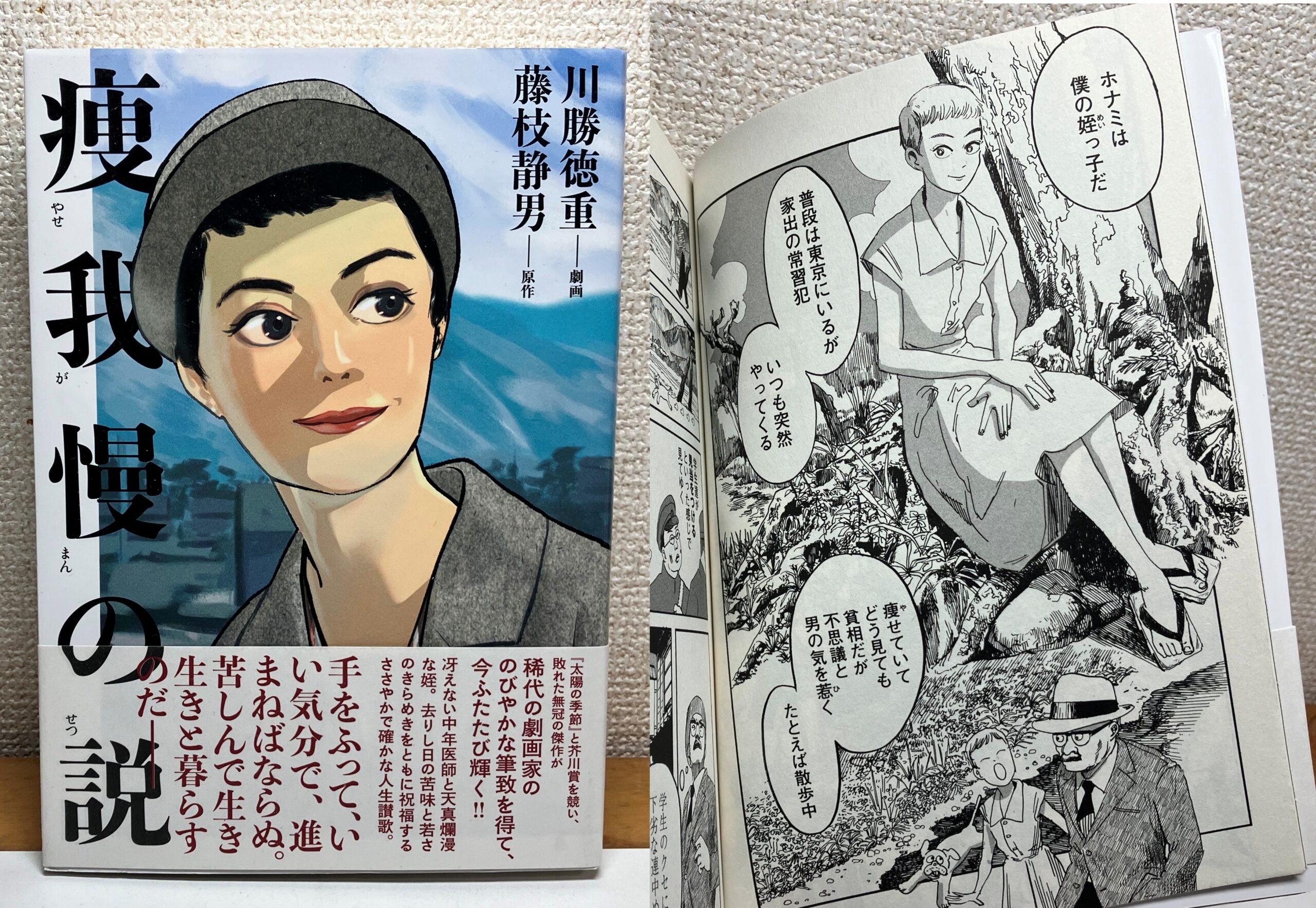

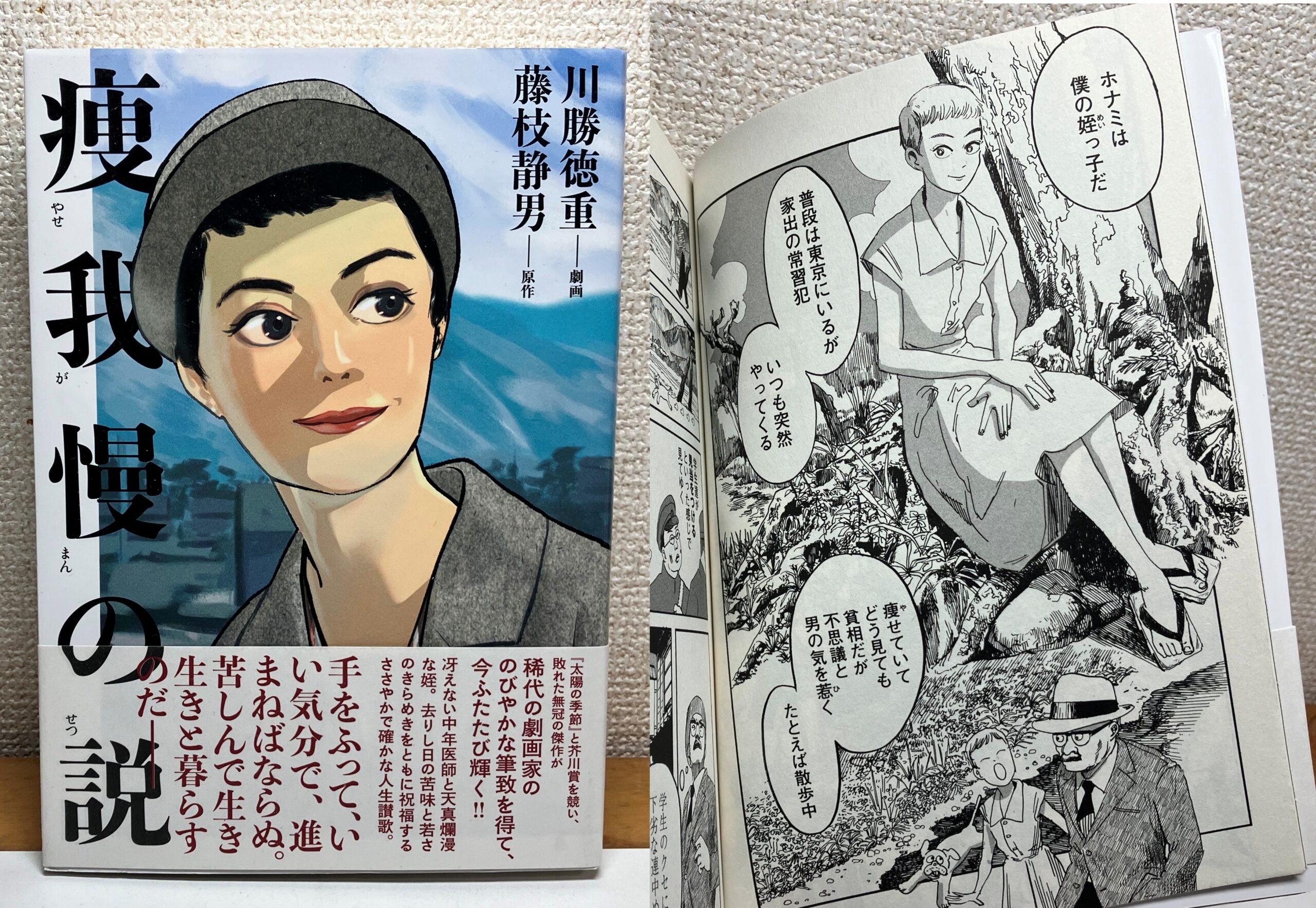

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

開講から1週間経った51[守]では、早くも<勧学会>に「苗床」が生まれつつある。

学衆が自ら「発信するロール」を担った教室もある。吉田麻子師範代の若水尽きぬ教室では、開講翌日の9日に、学衆Mが「こんな情報ありました」と発見したエディストの記事を紹介した。

カルメンおいで教室の伊藤誠秀師範代は、同じく9日、<編集食堂 カルメン>を早くもオープンした。セイシュー大将の食堂には学衆Sが駆けつけ、早速、稽古への思いを込めてAqua Timezの「虹」を披露した。どうやらこの食堂は、カラオケスナックにも早変わりするらしい。

シビルきびる教室の佐土原太志師範代は、学衆FとNから指南感想が届いたという与件を受け、勧学会に<みんなのノート>をぶら下げた。記念すべき第一筆は学衆H。「伸び代No.1を目指す」と頼もしい宣言を書き記した。それを受け、学衆Fも駆けつけた。

ホンロー・ウォーク教室の本間裕師範代は、<草枕のひび>という呟きページを設置。学衆Eの回答のマクラをあえて勧学会で引き取って、<草枕のひび>で応接した。早速Eとの対話も生まれている。

光合成センタイ派教室の山本昭子師範代は、11日早朝の関東地方の地震を受け、「地震大丈夫でしょうか?」と学衆Kに呼びかけた。すぐに「無事です」と応答するK。こうしたやりとりも勧学会ならではだ。

南田桂吾師範代のルイジ・ソージ教室では、学衆Fから「自己紹介が楽しみ」との書き込みがあった。稽古がリズムにのりはじめ、いよいよ「自己紹介」だ。これからお互いの解像度が上がっていくだろう。

編集稽古の<教室>があるのに、なぜ<勧学会>という場があるのか。

疑問に思う人もいるかも知れないが、<勧学会>こそイシス編集学校ならではの「場=苗床」だ。アーキタイプを探るなら、<勧学会>はイギリスのコーヒーハウスであり、フランスのサロンだ。

17世紀後半に登場したコーヒーハウスからは、小説や政党、ジャーナルや広告が生まれた。サロンにはヴォルテールやルソーらの知が集結し、書籍や百科全書、化粧品を流行させる発信基地となった。日本に目を転じれば、茶室と茶席がつくりあげたクラブ・サロンが、楽茶碗や織部焼をなどの文化を生んだ(#1502「クラブとサロン」)。茶の湯自体、連歌という座の文化から派生している。松尾芭蕉はひとりで俳句を詠んでいたわけではない。

そう、文化はひとりでは生まれない。

今や簡単な質問や壁打ちは、ChatGPTに答えてもらえる。ググれば情報が手に入る。14日の39期花伝所・入伝式で、吉村堅樹林頭は「現代はカプタがやせ細っている」と訴えた。カプタ(capta)とは「いろんな見方ができる情報」のことだ。一方で、「意味が固定化した情報」がデータ(data)だ。

たとえば貨幣の交換は、データの交換である。ChatGPTも、ググった情報も、貨幣もデータだ。だが文化はどうか? 意味や価値は、カプタの交換があって初めて生まれる。文化はそもそも、カプタの交換を伴っているのだ。

いろんな見方をいろいろな方法で持ち込める場こそ、<勧学会>だ。アヤシくて香ばしいイシス流「クラブ・サロン」では、夜な夜な、見方の交換が行われる。見方は重ね合わされ、そこから新しい意味や価値が生まれる。そう、ここは、「世界観の苗床」であり、「創発を起こす苗床」なのだ。

51[守]19教室の苗床からは、何が育つだろうか。

(文/51[守]師範 角山祥道)

イシス編集学校 [守]チーム

編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。

春のプール夏のプール秋のプール冬のプールに星が降るなり(穂村弘) 季節が進むと見える景色も変わる。11月下旬、56[守]の一座建立の場、別院が開いた。18教室で136名の学衆が稽古していることが明らかに […]

番選ボードレール(番ボー)エントリー明けの56[守]第2回創守座には、教室から1名ずつの学衆が参加した。師範代と師範が交わし合う一座だが、その裏側には学衆たちの賑やかな世界が広がっていた。 師範の一倉弘美が俳句で用法3を […]

秋の絵本を「その本を読むのにふさわしい明るさ」で3つに分けると、陽だまり・夕焼け・宵闇になる。 多読アレゴリア「よみかき探究Qクラブ」のラウンジに出された問い「本をわけるあつめる。するとどうなる?」への答えだ。 クラブで […]

教室というのは、不思議な場所だ。 どこか長い旅の入口のような空気がある。 まだ互いの声の高さも、沈黙の距離感も測りきれないまま、 事件を挟めば、少しずつ教室が温かく育っていく。そんな、開講間もないある日のこと。 火種のよ […]

かなりドキッとした。「やっぱり会社にいると結構つまんない。お給料をもらうから行っておこうかなといううちに、だんだんだんだん会社に侵されるからつらい」。数年前のイシス編集学校、松岡正剛校長の言葉をいまもはっきりとはっきり […]

コメント

1~3件/3件

2025-12-25

外国語から日本語への「翻訳」もあれば、小説からマンガへの「翻案」もある。翻案とはこうやるのだ!というお手本のような作品が川勝徳重『瘦我慢の説』。

藤枝静男のマイナー小説を見事にマンガ化。オードリー・ヘプバーンみたいなヒロインがいい。

2025-12-23

3Dアートで二重になった翅を描き出しているオオトモエは、どんな他者に、何を伝えようとしているのだろう。ロジカルに考えてもちっともわからないので、イシスなみなさま、柔らか発想で謎を解きほぐしてください。

2025-12-16

巣の入口に集結して、何やら相談中のニホンミツバチたち。言葉はなくても、ダンスや触れ合いやそれに基づく現場探索の積み重ねによって、短時間で最良の意思決定に辿り着く。人間はどこで間違ってしまったのだろう。