自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

編集学校の学びは、学習ではなく「稽古」である。私たちは稽古を通じて多くのものを受け取り、方法ごと血肉にしている。ロールチェンジも頻繁に起こる編集学校はユニークだ。このシステムがもつ可変性と、リテラルな編集稽古を通じてなにが受け渡されているのか。大量の入力情報を浴びながら、言語化に向かわせる花伝所の学びの特徴とは。[42花]から、パンを焼く花目付(編集学校歴10年)、熟練錬成師範(編集学校歴18年)、システムエンジニアから医療に転じた新師範(編集学校歴3年)の三人が集い、自らの稽古体験と更新について鼎談の場をもうけた。肖る編は身体知と編集稽古の関係性から。(全3回に分けて掲載します)

◎42[花]編集トリオ◎

錬成師範・齋藤成憲

[17守]田楽雑技団教室・学衆

[17破]挑心りんりん教室・学衆

[20破]帯留風姿教室・学衆

[20守・21破]かくれんボレロ教室・師範代

[36破]びにいる拳法教室・師範代

[28花]やまぶき道場・花伝師範

[46守]落花狼籍教室・師範代

花目付・平野しのぶ

[38守]旬感マエストローネ教室・学衆

[38破]玲子組曲教室・学衆

[28花]やまぶき道場・放伝生

[42守・42破] 発酵エピクロス教室・師範代

錬成師範・高田智英子

[49守]唐傘さしていく教室・学衆

[49破]臨刊アフロール教室・学衆

[39花]くれない道場・放伝生

[52守]語部おめざめ教室・師範代

[52破]語部ミメーシス教室・師範代

■編集は憧れモデルの面影を追う

平野:まず、イシス編集学校にはどのように辿り着いたのでしょう?

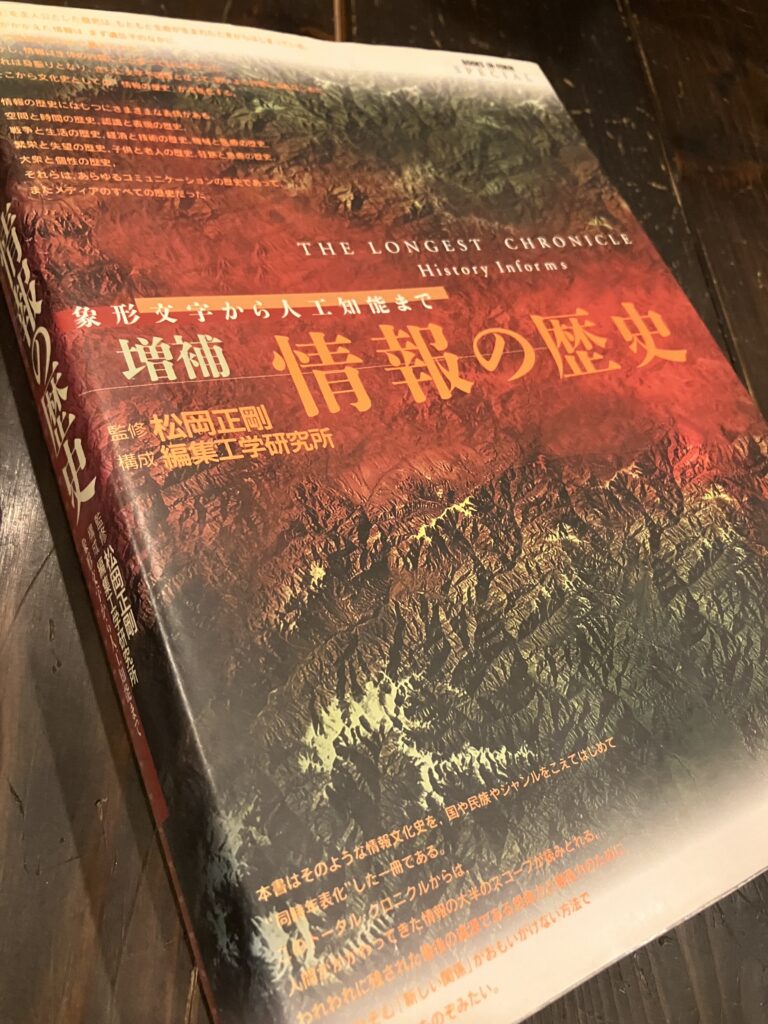

齋藤:松岡正剛校長が出身大学に講演にきて面白そうだと思い、『情報の歴史』をデジタル化した「クロノス」という開発ソフト作成の手伝いをしました。イシス編集学校が開校する1年前です。それからだいぶ経って、私が赴任していた四国で校長が講演されると聞いて出向きました。そこでイシス編集学校のパンフレットを手にして入門したのが2007年です。

デジタル増補版も発行された『情報の歴史』

デジタル増補版も発行された『情報の歴史』

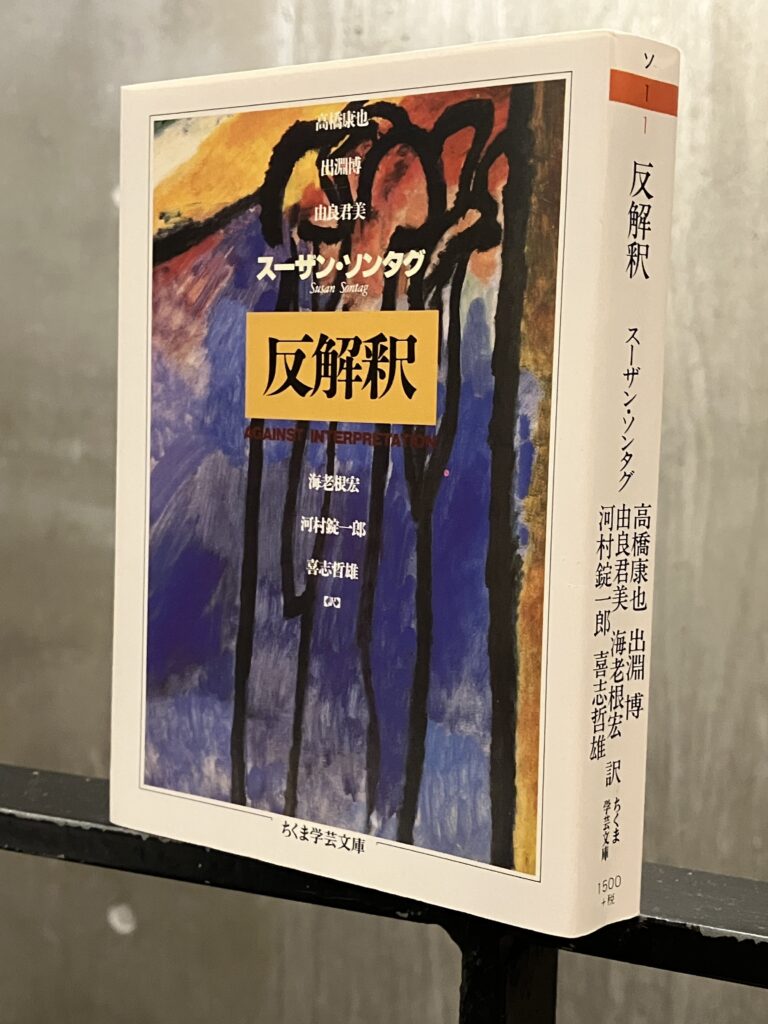

平野:学生時代ですか。それは早い。私は写真家アニー・リーボビッツ経由です。彼女の撮る本質を抉るような写真に衝撃を受け、あれこれ調べる道すがら千夜千冊に出逢いました。アニーの私的パートナーで『反解釈』著者のスーザン・ソンタグを知ってさらに感電。校長がNYCを闊歩して会いに行く人脈の広げ方が只ならなくて。こうなりたい! と直観的に思いました。数年リアル講義を追っかけて2016年に入門しました。

多くのファッション関係者にも支持されるスーザン・ソンタグ。『反解釈(1971)』原書は[AGAINST INTERPRETATION(1964)]

多くのファッション関係者にも支持されるスーザン・ソンタグ。『反解釈(1971)』原書は[AGAINST INTERPRETATION(1964)]

高田:私はテレビ番組『関口宏の一番新しい古代史』で松岡校長を知りました。古事記(物語調)と日本書紀(編年体)の話は忘れられません。校長は、「日本の古代の本質を語るにあたって、この二つに象徴されるものが大きい。一つはフォーマルに、もう一つはカジュアルに両方語る。フォーマルは中国に学ぶ。だけど、それだけでは語れないから日々の出来事を語る。日本が意識していることはいつも二つに象徴されていること。オリンピックの卓球と国内の卓球。洋画と日本画。西洋料理と日本料理。いつもグローバルを意識しながら、こっちもやる」という二面を重視する視点でした。もっと聞きたいと入門しました。

平野:方法日本のデュアルですね。それぞれの入口が数奇っぽい。では、編集学校の花伝所へたどり着いたのは?私は、守の卒門式で同じ教室の素敵なマダムから「師範代に向いているわよ」と言われたことが大きいです。とりあえず進破。当時、離は早すぎると思って、そこにあった選択肢の花伝所へと進みました。28[花]です。齋藤師範が道場主でした。

齋藤:僕はその時、初めての花伝師範。

平野:齋藤師範のテキストから滲むモードは硬派で「押忍」って雰囲気が漂っていました。いつも道着に黒帯を締めている印象です。

齋藤:学生の頃に弓道をやっていたからかな。感門之盟に白黒の弓道着で登壇したこともありました。この時は初の道場師範として指導の言葉づくりに悩んでいて、三人の花伝師範モデルに肖りながら進めていました。まずは歯に衣を着せぬ指導で「一言主」の異名をもつ真武信一師範。颯爽と道場に登場して一刀両断する指導ですね。つぎに「指南は残酷と賞讃の間に置ける」と言わしめた丸山玄師範。指南をより輝かすための秘訣を発見的にしめす指導です。そして、コミュニカティブに道場をマネージしていた小倉加奈子師範(現・析匠)。場の熱量を上げてから丁々発止に指導していくのが絶妙なんです。今期も当時の方法を今様に打ち直して使っています。

平野:先行モデルはありますね。私は花伝所の初指導にあたったのが37[花]、35[花]から始まったチーム制の道場付き師範でした。道場方針の「主従なく多中心でいい」という中村麻人師範の下、三者三様の指導スタイルで伸び伸びやらせてもらいました。師範にはインストラクションがないでしょう。マシンガンの誉れ高い岩野範昭師範に手合いのマ(間)を学び、39[花]の花伝師範ロールでは齊藤師範の指導モデルにも肖りました。具体的には、道場のカマエ=世界定め、です。やはり出身教室や道場に返るのですよね。

高田:私は、39[花]の道場付き錬成師範だった嶋本昌子師範の指導スタイルに肖りました。指導文が相手にどう読まれるか意識されたものだったからです。

平野:嶋本師範は幼児の英語教育者で、ご自身も英語話者。日本語は丁寧に扱っているし、指導は自分入りで相手に響きますね。全身全霊で愛情もたっぷり。他者モデルを振り返ると型がどのように継承されているか際立ってきます。

42[花]入伝式で世阿弥の『風姿花伝』を引く、花目付・平野しのぶ。師範になると場をおこし、頻繁に編集語りをする機会が増える。

■身体知と編集稽古

平野:編集稽古ってすぐに分からなくても遅れてわかる瞬間がある。わかりたいと思って、先達のふるまい(型)を見様見真似していると、あるとき何か体得している自身の変化に気づくものです。刷り込まれて同化的に身体に入っている感じ。編集稽古は、どちらかというと机上学習よりも身体稽古に近いです。ひたすら型を繰り返す武道や弓道なんかと似ているのかもしれません。

高田:似ています!大学の空手部で突きや蹴りを見真似でやり、繰り返し指導者からもらいました。39[花]ではエディティングモデルの交換がなかなか会得できず、古谷奈々師範から何回も何回もやり直し指導を受けました。身体で覚えるプロセスは理屈ではないので、指先や腕を触って動かすことはわかる。花伝所の指導が比類ないのは、師範代の型をテキストだけで口伝されるところです。空手も編集稽古も型を繰り返し身体に通し、気付いたら前より身についているところが似ています。

齊藤:私は指導ロールで28[花]から33[花]まで花伝所にいて、直後の46[守]で33[花]の放伝生とともに師範代再登板したんです。彼らの成長を、同期師範代として見られた。その変わりようが大きくて「なるってこういうことか!」と初めて得心しました。

平野:かわるとワカル、のわかる(判る・解る・分かる)は遅れてやってきますね。私の身体知はパンづくり。元々パン好きでパン屋に憧れ、子育てがひと段落した時にフランス仕込みのパン職人に習いました。美味しいパンがない街には住めないな、と思い込んでいて居住の自由が制限されるなら、自分でパンを焼ければどこにでもいける!と気がついて、「地」が反転しました。千本ノックのようにバケットを焼き、腕試しでコンクールにも挑戦するというパン稽古三昧。編集稽古とパン作りは、私にとって未知を踏破した経験です。三人とも「型」を身体化する実体験があったのですね。身体を伴う体験は何であれ、編集稽古と相性がいい。ある閾値に達すると自分の内部と照合されて、情報の理解度が急に深まる経験ともいえます。

高田:未知に向かうにはまず身体化が大事ということですね。

高田:身体ごとセンサーになる、は興味深いです。身体のどこかに隠れたセンサーを持っているなら、それが何かを呼び起こす状態でいなさい、といわれているような。そういえば、42[花]入伝式で平野花目付が「『風姿花伝』はFlowering Spirit、花伝所は現在進行形なんです」と鼓舞されましたね。あれは、閾値に達するくらいに「ing状態」をつくってね、という意味だったのかと、今遅ればせで深まりました。

>>容る編は師範に着替えるモードづくりへ。なにを感知し、いかに先達に肖ったのか? 鼎談は続きます。

文/齊藤成憲・平野しのぶ・高田智英子

アイキャッチ/高田智英子

アイキャッチ写真/後藤由加里

イシス編集学校 [花伝]チーム

編集的先達:世阿弥。花伝所の指導陣は更新し続ける編集的挑戦者。方法日本をベースに「師範代(編集コーチ)になる」へと入伝生を導く。指導はすこぶる手厚く、行きつ戻りつ重層的に編集をかけ合う。さしかかりすべては花伝の奥義となる。所長、花目付、花伝師範、錬成師範で構成されるコレクティブブレインのチーム。

「乱世こそ花伝所」。松岡正剛校長の言葉を引用し、花目付の林朝恵が熱く口火をきる。44[花]の問答条々、式目の編集工学講義は花伝所をけん引するツインターボ、林・平野の両花目付のクロストーク形式で行われた。2025年10月2 […]

「5つの編集方針を作るのに、どんな方法を使いましたか?」。遊撃師範の吉井優子がキリリとした声で問いかける。ハッと息を飲む声がする。本楼の空気がピリリとする。 ▲松岡校長の書いた「花伝所」の前でマイクを握る吉井師範 &n […]

先人は、木と目とを組み合わせて「相」とした。木と目の間に関係が生れると「あい(相)」になり、見る者がその木に心を寄せると「そう(想)」となる。千夜千冊を読んで自分の想いを馳せるというのは、松岡校長と自分の「相」を交換し続 […]

【書評】『アナーキスト人類学のための断章』×4× REVIEWS 花伝所 Special

松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を数名で分割し、それぞれで読み解くシリーズです。今回は、9月に行われ […]

3000を超える記事の中から、イシス編集学校の目利きである当期の師範が「宝物」を発掘し、みなさんにお届けする過去記事レビュー。今回は、編集学校の根幹をなす方法「アナロジー」で発掘! この秋[離]に進む、4人の花伝錬成師 […]

コメント

1~3件/3件

2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。

2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。

岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)

2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。