草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

今年は観阿弥が生まれて690年、世阿弥が生まれて660年。能にとって節目の年にあたる。かつて「乞食の所業」とまで蔑まれた猿楽を、父子は足利三代将軍義満の贔屓のもと、都にも受け入れられる精神性高き芸道へと磨き上げた。二人の志の謡は令和の世にまで朗々と響き、イシス編集学校にも絶え間なく流れ込んでいる。その響きをひときわ強く感じられる場が師範代養成コース「ISIS花伝所」だ。

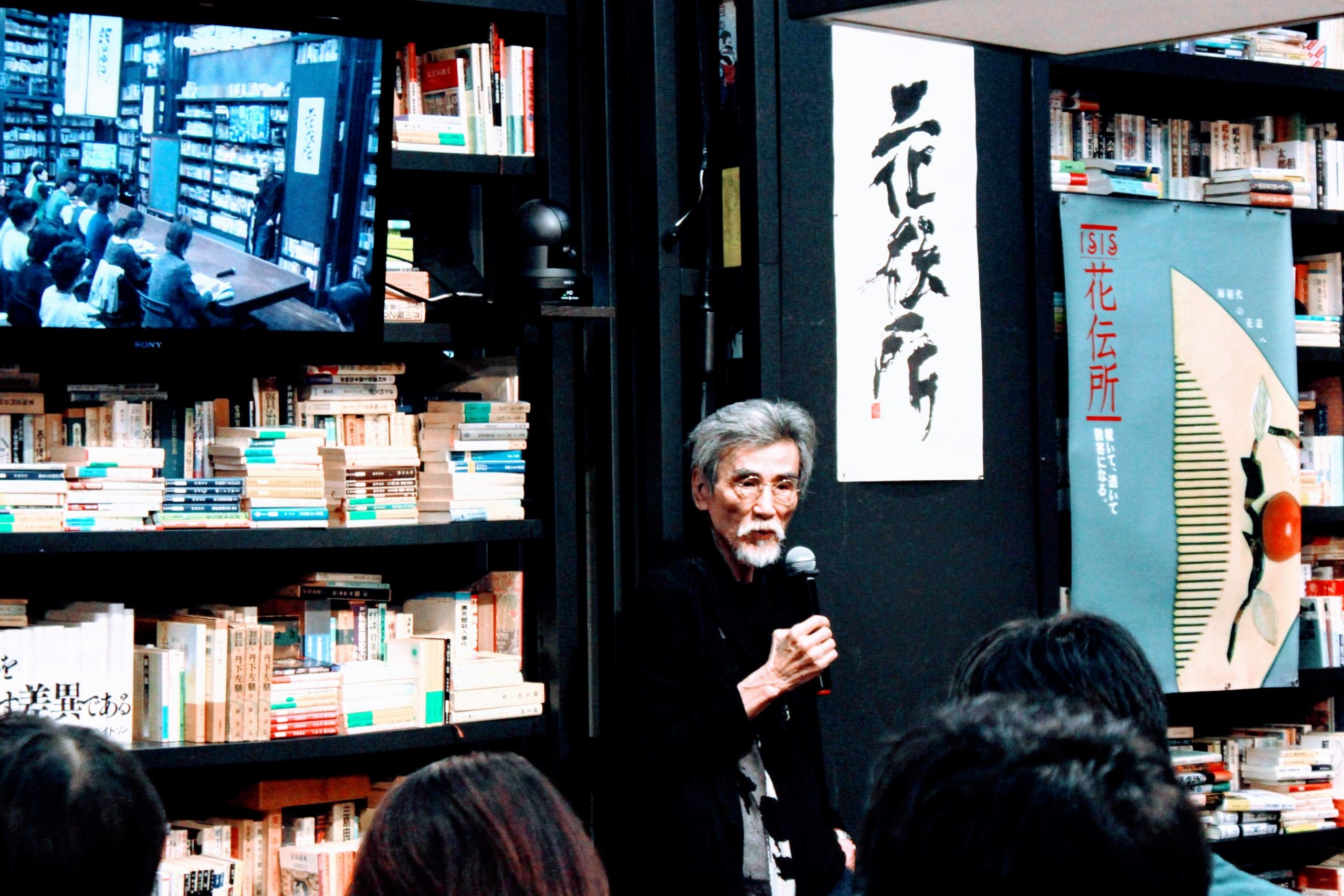

10月28日(土)の入伝式、花伝所所長田中晶子のメッセージが終わると、全身を黒で極めた校長松岡正剛がゆっくりと歩き出した。本楼の背後から4本の柱に囲まれた空間へ。まるで橋掛かりを歩むような校長の姿を入伝生たちはじっと目で追う。至芸の世界観と至極の人間観をあらわした世阿弥の『風姿花伝』、通称『花伝書』に肖った花伝所は、編集的世界観と人間像を膨らませた900名近い師範代を送り出し、この秋、第40期という節目を迎えた。「これは面白いな、ここまでやるのか、この深さを背負ったのか、などと思うような人ばかりです」と校長は感慨を口にし、つぎは君たちの番ですよとばかりに「師範代になるための5つの条件」を語った。

▲「いまから話す師範代の条件は誰にでも当てはまること。決して自分には資質がない、可能性がないなどと思わずに」という前置きを添えて。

師範代になるための5つの条件

1.センサーをあける

わたしたちは知覚してる、感覚している、推理している、推測している、憶測している、連想している。つまりわたしたちはセンサーを持っているというのが第一の条件。なにかを見る、聞く、触る、感じる、あるいはつらい、おもしろい等々、自分のセンサーを100あけてほしい。

2.日本語をつかう

わたしたちは日本語をつかっている。これを2つめの条件にしたい。

かつて安部公房は「日本語で矛盾を考える」ことを自らのテーマとし、篠田正浩は『日本語の語法で撮りたい』という本を書いた。「日本語で」ということに僕は衝撃や感銘を受けた。

数日前、熊川哲也くんが率いるK-BALLET TOKYOの「眠れる森の美女」を天皇皇后両陛下がご覧になった。バレエだから日本語はない。けれども熊川くんが日本語で考えたことがあり、舞台で踊る日本のダンサーも日本語で考えたのだろう。そのことが伏せられ、踊りに変わっていく。

日本語で感じる、日本語で考える、日本語であらわす、とは何なのか。これは僕が君たちに託したいことのひとつでもある。君たちが師範代になったとき担当する教室の学衆は10人くらいだが、10人いれば十人十色、そこには世界のすべてがある。日本語で世界と向き合う。そう思ってほしい。

3.得意も不得意もはらむ

君たちには得意・不得意がある。そのどちらも大事にしてください。

また得意・不得意は変化もする。たとえば僕は最近体重がうんと落ちた。食事のあとのリーディングスキルも落ちた。このふたつの関係は分からないが、食後に読むこと、これを不得意とみなそうと思った。つまり僕のなかにおける「あたらしい出現」だと。

創発や創造の「創」は「きず」でもあるが、言葉の上だけで理解してはダメ。ほんとうに傷を感じてほしい。

4.フェチのフィルターをつくる

われわれのなかにはフェチというものがある。ここまでの3つの条件と関わりなく、どうしても好きなものがいろいろとある。たとえばボタンの形、髪型、髪を束ねたときにつかうバンド、靴の先の丸さ加減やとんがり加減、好きな虫。自分のなかに潜んでいる好きなものを徹底的に洗い出し、持ち出してほしい。

そうしたフェチ、日本語でいえば数寄から、「程」や「メトリック」や「メモリ」を発見するといい。そしてさまざまなものに当てはめてみる。アカデミーでもアートでもアスリートでも。サルトルの考え方でもAdoの歌い方でもブレイクダンスの踊り方でも。

フェチのフィルターをつくる。これが4番目に大事な条件です。

5.細部につよくなる

5つめの条件は細部、ディテールにつよくなること。誰にでも自分には見えている細部がある。洋服でも、誰かの文章でも、建築の部材でも、美容でも、機械でも、数学でも、なんでもいい。他人より詳しいと思うと細部を語ることを遠慮してしまう人も多いが、そうすると美容も数学も漠然としてしまう。自分がある程度わかる細部にはこだわること、ディテールを使うこと。

僕は子どものころに母の鏡台を見たとき、とても不思議なものを感じた。アンデルセンのような童話やいろいろなマンガで出会うお姫さまやお母さんや女王の奥にある小さなモデルを感じて、鏡台の細部をノートにメモしていた。そしてずっとあとになってから、それを世界模型として使いはじめた。

自分があらたな世界模型に向かうとき、細部を使えるようになるには相当に時間がかかる。三大宗教が同時に聖地とするエルサレムのような希少な世界モデルならなおさらだ。けれども僕の場合、そのもとは母の鏡台だった。

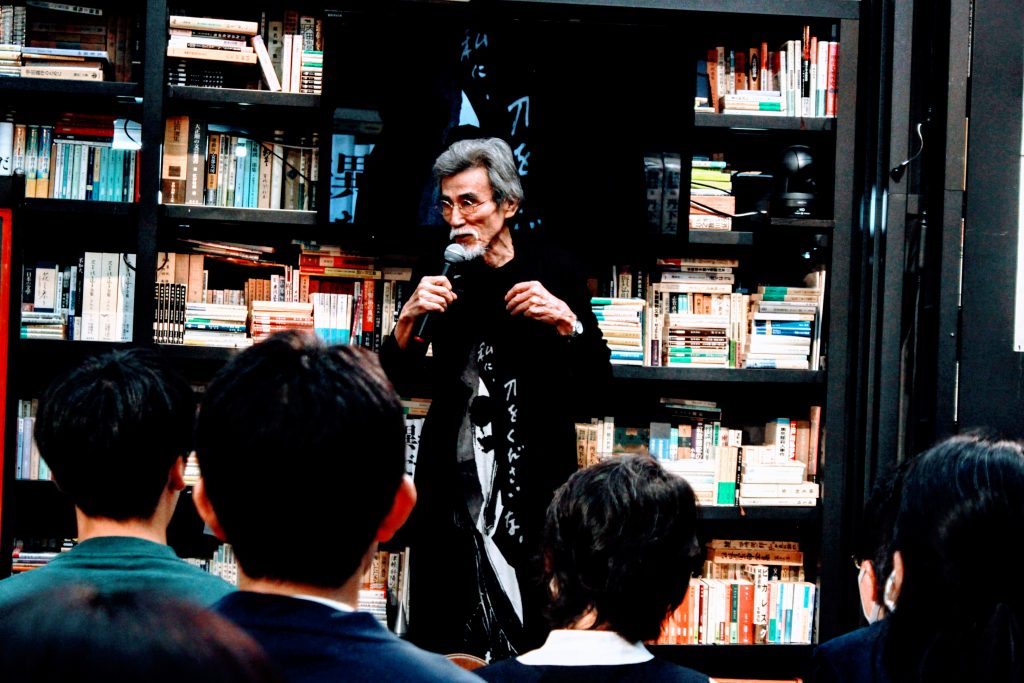

巻物をすこしずつ広げていくかのように5つの極意を入伝生に授けた校長。だが、実はとっておきのものを隠していた。羽織っていたジャケットの前身頃をそっと開く。

「最終的には師範代になるというのは伝家の宝刀をみんなで持とうということ。人を斬るためではなく、マグロを切ったり、かまぼこを切ったり、和紙でもいい。そういう刀を磨きに磨くための準備を花伝所でしてほしい」

ジャケットの内側からあらわれたのは〈私に、刀をくださいな。〉の文字だった。「私」とはなにか、どんな「刀」か、刀はどこからもらうのか。一文に宿る問いの威力が凄まじい。校長から激励の一刀を受けた40[花]の入伝生と指導陣たちはいま、それぞれの道場で問感応”刀”返の鍛錬の火花を散らせている。

▲奥に潜んでいたのは松岡校長の手書き文字。2022年にパリコレのランウェイにも登場したYOHJI YAMAMOTOのコレクションだ。

▲奥に潜んでいたのは松岡校長の手書き文字。2022年にパリコレのランウェイにも登場したYOHJI YAMAMOTOのコレクションだ。

福井千裕

編集的先達:石牟礼道子。遠投クラス一で女子にも告白されたボーイッシュな少女は、ハーレーに跨り野鍛冶に熱中する一途で涙もろくアツい師範代に成長した。日夜、泥にまみれながら未就学児の発達支援とオーガニックカフェ調理のダブルワークと子育てに奔走中。モットーは、仕事ではなくて志事をする。

◎4/27スタート◎Adoは新古今!?『古今和歌集』『新古今和歌集』両読みで日本語の表現の根本に迫る【イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」】

イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」。「みんなで読めば怖くない」の精神でこれまで数々の難読古典にも挑戦してきました。4月27日からの新コースは、噂を聞きつけすでにあちこちから「これは受けたい!」という声があがっている『古 […]

ついに田中優子師範代の教室名発表!―55[守]新教室名【86感門】

2000年の開校以来、生まれた教室名は1000以上。どれひとつ同じ教室名はない。これほど多様な教室名のある学校が他にあるだろうか。 3月15日に行われた第86回感門之盟の冠界式、5月に開講する第55期[守] […]

【参加者募集】常識破りのお茶×読書×編集体験!3/22(土) 「本楼共茶会」ほうじ茶篇を開催します

3月22日(土)、松岡正剛プロデュースのブックサロンスペース「本楼」にて、お茶×読書×編集で参加者のみなさまを意外な世界へお連れする「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)を開催します。4度目となる今回は「ほうじ茶」を入口 […]

「生まれて初めてこんなに○○を覗いたかも」開店前の大型書店で本を選んだその果てに【ほんのれんイベントレポ】

闇夜の動物たちに出会えるナイトサファリ、温泉宿の誰もいない朝の大浴場、しーんと静まりかえった夏休みの教室。ちょっと時間をずらしてみると、いつもの場所に思わぬ別世界が広がっていたりしますよね。じゃあ、開店前の大型書店に潜入 […]

◎3/3(月)スタート◎シーズン2は《編集術の奥義》につながる千夜が登場!【多読アレゴリア:千夜千冊パラダイス】

2024年12月にスタートした、イシス編集学校のまったく新しいオンラインクラブ【多読アレゴリア】もシーズン1が終わり、3月からはシーズン2へ。多種多様な全14クラブがひしめくなか、イシス編集学校校長 松岡正剛の作品をクラ […]

コメント

1~3件/3件

2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。

「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。

2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二

セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!

目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!

2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。

配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。

昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。